Ну, скажи ты мне, что это за «внезапность»?.. Когда за стенкой гости придут, на стол собирают, и то людям слышно! А как это так, чтобы под боком целое войско собрали — и не слыхать... Где же вы были, военные люди? Почему не доложили товарищу Сталину?

«Живые и мертвые»

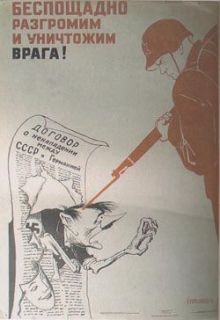

Каждый раз, когда приближается годовщина роковой даты — 22 июня 1941 г., многие задаются вопросом: «Как получилось, что такое тяжелое испытание обрушилось на наш народ столь внезапно?». Можно по-разному относиться к Сталину, но считать его наивным и недалеким политиком нет никаких оснований. И ,тем не менее, до последней минуты он не верил нашим военным, разведчикам, дипломатам. Причины такого самообмана до сих пор являются одной из самых волнующих загадок Второй мировой войны.

ПОЛЕТ В МАЕ

После поражения Франции в июне 1940 г. Англия была единственной страной, воевавшей с фашистской Германией. Летом и осенью 1940 г. в английском небе разыгралось грандиозное воздушное сражение между королевским военно-воздушным флотом и немецкой люфтваффе. Несмотря на жестокие бомбардировки и разрушение городов, заставить Англию согласиться на мир не удалось. Более того, от налета к налету потери немецких самолетов постоянно возрастали, и к ноябрю стало ясно, что Англия сдаваться не только не собирается, а усиливает отпор агрессору.

У части правящих кругов Германии, а также среди высших военных война с Англией вызывала острое недовольство. Заместитель Гитлера по партии и соавтор книги «Mein Kampf» Рудольф Гесс был среди тех, кто очень остро переживал войну между «братскими» народами. Он 10 мая 1941 г. вылетел в Англию, чтобы попытаться добиться мира.

Мировая печать на все лады комментировала сенсацию, обсуждая возможность заключения мира с Германией. Со своей стороны, английские официальные представители хранили полное молчание. Завеса секретности, опущенная англичанами, вокруг миссии Гесса, была настолько плотной, что после ряда безуспешных попыток хоть что-то выяснить лондонская резидентура с сожалением признала, что «точных данных относительно целей прибытия Гесса в Англию и действий английского правительства еще не имеется». Черчилль же ограничился подробным изложением событий в письме президенту США Франклину Рузвельту. В конце послания он отметил: «По нашему мнению, лучше всего дать прессе простор для воображения, и предоставить немцам теряться в догадках».

Черчилль не случайно столь подробно написал американскому президенту. В Вашингтоне опасались, что Лондон может пойти на мирные переговоры с Германией, и английскому премьеру важно было успокоить американских союзников. Тем не менее, последняя фраза в письме говорит о том, что дело Гесса будет использовано в большой игре в треугольнике Москва — Лондон — Берлин.

Кстати, возможных мирных переговоров опасались и союзники Германии. В Токио были крайне обеспокоены перспективой англо-германского соглашения. Тем прекрасно помнили, что в разгар конфликта на реке Халхин-Гол летом 1939 г. Берлин заключил с Москвой пакт Молотова-Риббентропа, что вынудило Японию прекратить вооруженное противостояние с СССР. И в Риме полагали, что готовится сговор, только за счет Италии. Как раз в это время английские войска захватили столицу Эфиопии Аддис-Абебу, а в Тунисе капитулировала итальянская армия в районе Тобрука.

Еще более настороженной была Москва. Насколько глубоки были сталинские подозрения в отношении Гесса, стало ясно осенью 1942 г. во время визита британского премьера в советскую столицу. В разгар дебатов об открытии второго фронта он обвинил Черчилля в том, что тот держит Гесса «в резерве».

В большой игре по дезинформации советского руководства в отношении намерений Германии начать войну с СССР эпизод с полетом Гесса сыграл крайне отрицательную роль. В трех столицах пытались обмануть как своих врагов, так и потенциальных союзников. Все подозревали друг друга в двойной и даже тройной игре.

Период 1940—1941 гг. в нашей истории полон мифов и недомолвок. Со времен Никиты Хрущева ходит легенда, что бравые разведчики и тонкие дипломаты проникли в святая святых Третьего Рейха, все узнали и предупредили, а вот Сталин не верил и проворонил подготовку Гитлера к войне. В пылу дискуссии как-то выпускают из виду, во-первых, крайне сложную, запутанную и динамичную международную обстановку, сложившуюся с конца 1940 г. Во-вторых, до декабря 1940 г. в гитлеровском руководстве и у самого фюрера не было четкой установки на войну с СССР. Обсуждалось и даже планировалось ведение боевых действий в других регионах.

Со своей стороны советское руководство проводило политику, главной целью которой было удержать Германию от войны дипломатическими средствами.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ДРУЖБЫ И СИЛЫ

Зимой 1941 г. советские поставки в Германию были фактически заморожены. Официальной причиной стало невыполнение немецкой стороной своих обязательств и срыв поставок заказанной и оплаченной промышленной продукции и вооружений. Берлин объяснял возникшие проблемы военной обстановкой и дефицитом стратегического сырья. Однако уже в марте положение изменилось. План поставок был не только выполнен, но и перевыполнен с учетом графика, предусмотренного двусторонним хозяйственным соглашением от 10 января 1941 г. Свои обязательства стала усиленно выполнять и немецкая сторона. На второй квартал 1941 г. пришлось 63% советских и 69% немецких поставок первого полугодия. Одной из форм дезинформации была поставка Германией в СССР самого современного вооружения. Военно-морской флот получил перископы для подводных лодок, 331-мм спаренные корабельные артустановки, 88-мм антикоррозийные пушки для подводных лодок, минно-торпедное оружие, чертежи линкора «Бисмарк» и эсминца «Нарвик» со 150-мм орудиями, документация на трехорудийные башни для 406-мм и 208— мм орудий. Для ВВС были закуплены и поставлены самолеты Хе-100, Ме-109, Ю-88, До-215, ФВ-58, авиационные двигатели, радио-, телефонная и телеграфная аппаратура. Сухопутные войска получили танки Т-3, 211-мм гаубицы, 105-мм зенитки, стрелковое оружие, приборы управления огнем. Интересно, что Германия осуществляла эти поставки в одностороннем порядке, не интересуясь советской военной техникой. О чем потом немцы весьма сожалели.

На переговорах по пограничным вопросам 15 апреля 1941 г. к полному удивлению немецкой стороны СССР «безоговорочно принял» германские предложения, против которых до этого резко возражал. Речь идет о пограничном размежевании на границе Литвы по реке Игорка. На этой основе соглашение было достигнуто.

Выступая 5 мая 1941 г. перед выпускниками военных академий Сталин сказал, что одними дипломатическими средствами предотвратить войну не удается. Поэтому наряду с демонстрацией миролюбия примерно с середины мая стал использовать другой традиционный инструмент большой политики — устрашение, с помощью которого рассчитывал отрезвить в Берлине сторонников войны.

В апреле 1941 г. делегации германской авиационной промышленности были показаны новейшие советские авиазаводы и выпускавшаяся ими боевая техника. За этим стоял совершенно определенный политический расчет, и немцы это хорошо поняли. Германский посол в Москве Шуленбург специальной телеграммой передал в министерство иностранных дел Германии слова главного конструктора Первого авиационного завода в Рыбинске Артема Микояна: «Вы видели грозную технику Советской страны. Мы мужественно отразим любой удар, откуда бы он ни последовал». Формулировка, несомненно, была санкционирована на самом высоком уровне.

Не только военные, но и политические цели преследовало начатое советским правительством в мае 1941 г. выдвижение войск из внутренних округов в западные приграничные районы. Немцам давали понять, что в случае войны на легкую победу им рассчитывать не стоит, что вермахту противостоит грозная сила и что Германии лучше выяснить отношения с СССР не на поле боя, а за столом переговоров. Показательно, что свои военные мероприятия на западной границе советское правительство не только не скрывало, а скорее, наоборот, подчеркивало. ТАСС 9 мая 1941 г. опубликовал опровержение, в котором Москва отрицала факт ослабления своей группировки на границе с Германией. Советское правительство 17 мая ввело ограничение на передвижение по стране иностранных дипломатов и журналистов, установило запрет для них на поездки в западные приграничные округа, чем лишний раз дало понять, что занято очень серьезными военными приготовлениями. Расчетом на сдерживание Германии были продиктованы проведенные в мае 1941 г. на территории всей страны крупные учения воздушно-десантных частей Красной Армии и подразделений гражданской обороны, призыв на сборы «нескольких сотен тысяч резервистов» для обучения их пользованию новыми образцами вооружения. Эти мероприятия, как отмечалось в донесениях германских дипломатов, в отличие от той практики, которой советское руководство придерживалось в предшествующие годы, были широко разрекламированы.

Однако попытки воздействовать на Берлин с помощью военного устрашения, равно как и дружественных жестов, успеха советскому правительству не принесли. Нацистское руководство было твердо убеждено в том, что даже при численном превосходстве Красной Армии над вермахтом в два-три раза она не сможет противостоять ему, что демонстративные мероприятия СССР у границы — это признак его военной слабости.

Развертывая свои войска у советских границ, германское руководство отдавало себе отчет в том, что такая концентрация не останется для Москвы тайной. Когда описывают поток предупреждений советской разведки о близости германской агрессии, не учитывают, что противоположная сторона предпринимала ряд весьма успешных дезинформационных мероприятий с целью введения в заблуждение не только Москву, но и Лондон. Надо признать, что такой комплексной системы дезинформации история подготовки войны еще не знала. Она охватывала всю систему государственного управления фашистской Германии от хозяйственных ведомств и дипломатии до действий разведки, армии и даже туристических агентств.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК ИЛИ СССР?

Выдвижение дополнительных частей Красной Армии на запад из внутренних округов началось 13 мая 1941 г. Это не является случайностью. Исходя из анализа хода Первой мировой войны, Сталин считал, что до решения своих проблем на западе Германия не решится на войну с СССР. Отрывочные разведывательные сообщения, что вермахт планирует скоротечную войну на востоке, советский вождь отвергал. Он не мог себе представить, что германское военное руководство, практически все участники Первой мировой войны, могут пойти на такую, с его точки зрения, авантюру.

Уже в начале марта 1941 г. советскому правительству по разведывательным каналам стало известно, что Гитлер отказался от планов вторжения в Великобританию. Поэтому дезинформационная акция Берлина, преследовавшая цель представить действия Германии весной — в начале лета 1941 г. как подготовку операции «Морской лев», не могла ввести Москву в заблуждение. Тем не менее, возникала перспектива нанесения Англии удара на важной для нее периферии — в Восточном Средиземноморье и на Среднем Востоке. Эта идея зимой 1940 — весной 1941 г. имела широкое распространение в Берлине. В немецких штабах разрабатывались соответствующие планы. Прямо заинтересован в этом был главный военный союзник Гитлера — Муссолини. Германо-итальянского удара в Средиземноморье и на Ближнем Востоке опасались и сами англичане, считая его наиболее вероятным. В Москве считали такой вариант предпочтительным, поскольку давал СССР выигрыш во времени.

Практические действия германского руководства и складывающаяся военно-политическая ситуация, казалось, подтверждали вывод, что Германия выбрала Ближний Восток для своего очередного прыжка. В Каире король Фарук I начал тайные переговоры с Берлином. В это же время великий муфтий мусульман М. А. эль-Хуссейни при поддержке Берлина и Рима приступил к подготовке антибританского восстания арабов в Палестине, ТрансИордании и других странах Ближнего Востока.

В Германию прибыл лидер индийских националистов С. Ч. Босе, с согласия Москвы тайно проследовавший через советскую территорию и начавший переговоры с Риббентропом и другими нацистскими деятелями о подготовке антибританского восстания в Индии. В ночь с 1 на 2 апреля 1941 г. в Багдаде (Ирак) произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришли антибритански настроенные круги во главе с P. A. аль-Гайлани, обратившиеся за помощью к Италии и Германии. Иракская армия 2 мая 1941 г. начала боевые действия против англичан. Германия направила в Ирак группу офицеров, авиационный отряд и партию военного снаряжения. Берлин начал оказывать мощный дипломатический нажим на Турцию с целью добиться от нее согласия на пропуск вооружений, а в перспективе, возможно, и войск через ее территорию в Ирак.

В спецсообщении разведуправления Генерального штаба Красной Армии от 5 мая 1941 г. отмечалось: «Наличные силы немецких войск для действий на Ближнем Востоке к данному моменту выражаются в 40 дивизиях, из которых 25 в Греции и 15 в Болгарии. В тех же целях сосредоточено до двух парашютных дивизий с вероятным использованием в Ираке».

Со своей стороны, Кремль пытался подчеркнуть, что не станет препятствовать германскому Drang nach Orient. В апреле — начале мая 1941 г. в столице Турции Анкаре прошли советско-германские консультации по Ближнему Востоку, которые от имени своих правительств вели посол СССР в Турции С. А. Виноградов и германский посол в Турции Ф. фон Папен. В ходе этих консультаций советская сторона подчеркнула свою готовность учитывать германские интересы в ближневосточном регионе. ТАСС 9 мая 1941 г. опроверг сообщения об усилении военно-морских флотов СССР в Черном и Каспийском морях, о передислокации на юго-запад СССР одной из советских воздушных армий. Этим заявлением советское руководство как бы указывало Берлину направление, в котором мог развиваться его «динамизм» без противодействия со стороны СССР.

Одновременно немецкая разведка активно фабриковала сведения о якобы ведущихся переговорах с Англией. Эта дезинформация приходила из Лондона от Кима Филби. Он высказывал убеждение, «что сейчас время мирных переговоров еще не наступило, но в процессе дальнейшего развития войны Гесс, возможно, станет центром интриг за заключение компромиссного мира и будет полезен для мирной партии в Англии и для Гитлера». Примечательно, что эта часть телеграммы была густо подчеркнута на Лубянке. Тем самым Ким Филби фактически дезинформировал Сталина.

В Москве, как и в Берлине, преувеличивали силу и влиятельность мюнхенцев из кливлендской группировки. Недооценка Сталиным решимости Англии вести войну с Германией, основанная на неполной, часто ложной информации из Лондона, значительно сузила возможности дипломатического противодействия агрессивным устремлениям Берлина. Гитлер до самого начала войны не верил в возможный англо-советский союз, а Москва в самые напряженные дни весны — начала лета 1941 г., казалось, сделала все, чтобы еще больше утвердить его в этом мнении. Когда на переговорах советского посла в Лондоне Ивана Майского с министром иностранных дел Англии Энтони Иденом последний передал карту с дислокацией сил вермахта у советских границ и предложил обсудить совместные действия против агрессора, Сталин категорически отверг такую возможность как британскую провокацию. Конечно, 13 июня, когда шли переговоры в Лондоне, сделать уже ничего было нельзя, война надвигалась неотвратимо, а вот в марте-апреле такие переговоры могли принести гораздо большую пользу. Их проведение по поручению своего правительства предлагал английский посол в Москве Стаффорд Криппс, но предложение и тогда было отвергнуто с такой же формулировкой. Об этом он с горечью говорил на встрече с британскими и американскими журналистами.

Во второй половине мая коренным образом изменилась не в пользу Германии военно-политическая ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Турция не дала германскому правительству согласия на транспортировку вооружений в Ирак через свою территорию. Иран, несмотря на настойчивые просьбы Берлина, отказался поставлять в Ирак авиационный бензин, в результате чего германская авиагруппа, базировавшаяся на иракской территории, оказалась небоеспособной. Англичане 27 мая 1941 г, развернув наступление, вышли на подступы к Багдаду. Прогерманское иракское правительство приготовилось покинуть страну, а немцы начали эвакуировать свой персонал.

В Северной Африке наступление группировки Роммеля захлебнулось. В Восточной Африке британские войска нанесли поражение итальянцам и 18 мая 1941 г. вынудили капитулировать остатки их экспедиционного корпуса. Надежды Кремля на то, что Гитлер двинется на Ближний Восток и тем самым еще глубже увязнет в войне против Англии, начали рушиться.

В этих условиях и было принято решение о выдвижении войск к западной границе, как писал в своих мемуарах маршал Жуков, «на всякий случай». Такой же мерой можно считать приказ командования Красной Армии от 27 мая 1941 г. западным приграничным округам «о строительстве в срочном порядке полевых фронтовых командных пунктов», которые штабы особых округов начали занимать 18 июня 1941 г.

К концу мая Москве стало окончательно ясно, что германского удара в направлении Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья не последует. Однако Сталин и его окружение все еще верили, что Германию в 1941 г. от войны можно удержать путем переговоров. Советское правительство все больше поддавалось грандиозной немецкой дезинформации.

Первая фаза дезинформационных мероприятий состояла в том, чтобы у советского руководства максимально долгое время сохранялась иллюзия усиления войны на западе. С этой целью предпринималось гигантское перемещение войск во всех направлениях. Бельгийская и французская резидентуры ГРУ — «Красная капелла» — под руководством Леопольда Треппера («Отто», Большой шеф) и Анатолия Гуревича («Кент») зафиксировали большой объем перевозок с востока на запад и обратно, то же самое сообщали и из других стран. В такой обстановке скопление войск на советской границе было легко объяснить их временным размещением, выведением на отдых, защитой от британских бомбардировок. Войска грузились и выгружались, большие массы их концентрировались, но состав постоянно менялся. Тем не менее, их сосредоточение на советской границе в таком количестве скрыть и объяснить было невозможно, поэтому пришло время, когда первая фаза себя исчерпала.

В ПОТОКЕ ЛЖИ И ДЕЗИНФОРМАЦИИ

Как ни покажется странным, но первой узнала о плане «Барбаросса» аргентинская разведка. В далеком Буэнос-Айресе не знали, что делать с такой информацией и просто передали ее американцам. Несколько позже коммерческий атташе американского посольства в Берлине Сэм Вудс, обладавший большими связями в немецких финансовых кругах, добыл план нападения на СССР. В начале марта 1941 г. заместитель государственного секретаря Самнер Уэллес передал его советскому послу в Вашингтоне Константину Уманскому. После получения в Москве информации от советского посла его срочно вызвали в родной наркомат и устроили большую трепку по поводу провокаций американского империализма и легковерности советских дипломатов. Коллега Уманского посол в Лондоне Иван Майский был более осторожным. Когда его вызвал постоянный заместитель министра иностранных дел Англии Александр Кадоган и сообщил о приближающемся нападении на СССР, в сообщении в Москву Майский выразил свое скептическое отношение к английскому предупреждению. В своем сообщении из Лондона 21 июня 1941 г. он отметил: «Я по-прежнему считаю германскую атаку на СССР маловероятной». Возможно, знал о проработке Уманского, а возможно, опасался свое суждение иметь из-за меньшевистского прошлого.

Фрагменты плана поступили от немецкой части «Красной капеллы». О нем сообщали Арвид Харнак («Балтиец», «Корсиканец») и Харро Шульце-Бойзен («Старшина»). Однако цельной картины не было, а сообщениям от официальных английских и американских инстанций просто не верили. И это при том, что мировая печать была полна сообщений о близком советско-германском конфликте. Об этом писали американские газеты Chicago Daily News, The New York Herald Tribune, The New York Times, английские The Daily Express, The Times, швейцарская Neue Zьrcher Zeitung. Как пишет генерал Павел Судоплатов, сводки мировой прессы составили спецсообщение, направленное Сталину и Молотову.

Все тревожнее становилось на границе. По данным, приведенным в «Истории Великой Отечественной войны», пограничные войска на территории западных военных округов задержали около 5 тыс. вражеских агентов и уничтожили немало вооруженных банд. Число задержанных или уничтоженных вражеских агентов в 1941 г. по сравнению с январем — мартом 1940 г. увеличилось в 15 — 20 раз, в апреле — июне 1941 г. по сравнению с апрелем — июнем 1940 г. — в 25 — 30 раз. При этом значительное их количество все-таки сумело просочиться в наш тыл. Они дали о себе знать утром 22 июня...

Когда сейчас читаешь рассекреченные документы, кажется просто невероятным, что таким ясным и понятным признакам неотвратимо надвигающейся войны могли не верить или их игнорировать.

В мае — июне 1941 г. в Москве с подачи немецкой разведки полагали, что в нацистском руководстве произошел раскол. По мнению Кремля, Геббельс, командование вермахта во главе с Кейтелем и люфтваффе во главе с Герингом, а также рейхсфюрер СС Гиммлер настаивали на примирении с Англией и выступлении против Советского Союза. В противовес им министерство иностранных дел во главе с Риббентропом, командование военно-морскими силами, многие представители деловых кругов выступали за сохранение мира с СССР. Что касается Гитлера, то в одних донесениях указывалось на его непоколебимую решимость начать войну против СССР, в других отмечалось, что в «русском вопросе» он занимает колеблющуюся позицию и даже в беседах со своими ближайшими сотрудниками обходит его «полным молчанием». Последнее, казалось, подтверждали программные речи Гитлера перед рейхстагом в январе и 4 мая 1941 г., в которых об СССР не было сказано ни слова.

Берлин подводил Москву к мысли о том, что сосредоточение военных сил у советской границы является лишь средством политического давления на СССР. Гитлер ожидает от Сталина каких-то далеко идущих уступок и вот-вот выступит с инициативой переговоров. Германия может объявить войну СССР лишь в том случае, если переговоры закончатся провалом. Был пущен слух, будто бы Берлин намеревается предъявить СССР ультимативное требование сдать ему на длительный срок в аренду Украину, Кубань и обеспечить германское участие в эксплуатации бакинских нефтяных промыслов. Об этом сообщала советская агентура в Германии и в столицах третьих стран. Странно, но донесение от агента «Лицеист» (под этим псевдонимом действовал двойной агент Берлинкс) было передано руководству страны без комментариев. Хотя в Москве знали, что он работает и на немецкую разведку. Тем не менее, к его информации отнеслись серьезно.

Была и еще одна стратегически важная для Германии цель — исключить сближение Москвы с Лондоном и Вашингтоном. Поэтому дезинформационные сведения о возможности мирного урегулирования германо-советских противоречий и проходе вермахта через территорию СССР на Средний Восток были рассчитаны на то, чтобы ввести в заблуждение не только Москву, но и Лондон. Англичане верили в апреле — мае 1941 г. в возможность новой германо-советской сделки. Только со второй половины мая английская разведка пришла к выводу, что это дезинформация предназначена в первую очередь для Москвы.

ПЛОДЫ ДЕЗИНФОРМАЦИИ

Проводимая Германией операция информационного прикрытия нападения на СССР полностью удалась. В Лондоне, Вашингтоне, в столицах нейтральных государств были уверены, что все эти военные демонстрации на границах не более чем блеф. Рихард Зорге из Токио, предупреждавший о войне, тем не менее сообщил, что японский кабинет считает все это слухами и в войну своего союзника против СССР не верит. Такие же сообщения приходили из Рима. Как писал Черчилль в своих мемуарах, английская разведка, которая была информирована лучше других, только после 16 мая начала сообщать военному кабинету, что война Германии и СССР — реальность.

В Москву непрерывным потоком шла информация, что Германия вот-вот начнет войну против Советского Союза, с другой стороны — сообщалось, что Германия осуществляет лишь «психологический нажим» и готовит себе «позицию силы» к предстоящим переговорам. Сталин очень боялся допустить ошибку и опасался, что шанс предотвратить войну может быть упущен в результате нелепой случайности или провокации, которую могли организовать «оппозиционные» Гитлеру армейские круги. Этими опасениями, видимо, и объясняется категорическое требование Сталина «не поддаваться на провокации» и его недоверчивое отношение к сообщениям о возможных сроках начала войны. Пассаж о возможных провокациях немецких генералов вошел в знаменитую директиву, посланную в военные округа в ночь на 22 июня.

Время шло, а из Берлина никаких официальных предложений о переговорах не поступало. В Москве решили проявить инициативу. В 18.00 13 июня 1941 г. радиостанции Советского Союза передали заявление ТАСС (на следующий день оно было опубликовано), в котором слухи о возможности германо-советского столкновения были объявлены «неуклюже состряпанной пропагандой враждебных СССР и Германии сил, заинтересованных в дальнейшем расширении и развязывании войны».

Большинством политиков оно было расценено как предложение Кремля приступить к переговорам. Особое внимание обращалось на пункт, в котором говорилось: «Германия не предъявляла СССР никаких претензий и не предлагает какого-либо нового, более тесного соглашения, ввиду чего и переговоры на этот предмет не могли иметь место». Из этого делался вывод, что Москва ждет германских «претензий» и «предложений».

На сообщение ТАСС официальной реакции Берлина не последовало. На пресс-конференции утром 14 июня 1941 г. заведующий отделом информации и прессы министерства иностранных дел Германии Шмидт, несмотря на настойчивые просьбы американских корреспондентов, отказался его комментировать. В то же время советскому посольству в Германии была подброшена информация о том, что заявление ТАСС не произвело на немецкое руководство «никакого впечатления» и там не понимают, что вообще хотела Москва этим сказать. Кремль провоцировали на новые бесплодные инициативы.

В потоке сообщений о нападении, а их советское правительство, по подсчетам американского исследователя Бартона Уэйли, получило 84, трудно было отделить действительную информацию от дезинформации противника. Для решения задачи нужна была кропотливая аналитическая работа большой группы специалистов разного профиля. Такой службы в советской разведке не было. Право трактовать сообщения имел только один человек...

Сводить просчеты советского руководства в отношении намерений Германии летом 1941 г. только к хорошо проведенной операции дезинформации нельзя. Причины гораздо глубже. Главным был тоталитарный характер государства, аппарат которого был ориентирован только на выполнение указаний вождя, схематичность и догматичность мышления Сталина, отсутствие глубокого политического анализа хода войны в Западной Европе, причин поражения Франции и переоценка опыта Первой мировой войны. Сталин и его окружение создали вокруг себя пелену самообмана, чем воспользовались фашистские мастера дезинформации. Все это и привело к роковым последствиям.

Вечером 21 июня 1941 г. генеральный секретарь исполкома Коминтерна Георгий Димитров позвонил Молотову и задал вопрос о возможности войны с Германией. Заместитель Сталина ответил: «Идет большая игра». Она закончилась в 4 часа утра 22 июня...