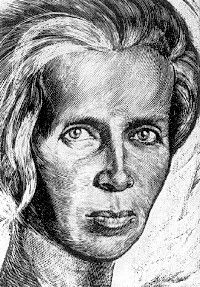

130 лет назад, 25 февраля 1871 года (по новому стилю) в городе Новоград-Волынском, в интеллигентной зажиточной дворянской семье Петра Антоновича Косача (потомка древнего княжеского рода из Боснии, корни которого уходят еще в XV век) и Ольги Петровны Драгомановой (известной украинской писательницы, которая творила под псевдонимом Елена Пчилка) родилась дочь Леся–Лариса Петровна Косач. Этот феноменально одаренный человек навечно вошел в историю украинской культуры и мысли как Леся Украинка. Всю жизнь — убежденный интернационалист, она, однако, сознательно, избрала именно этот псевдоним как вызов тупым шовинистам и «своим», малороссийским маловерам, духовным рабам — «Гнучкошеенкам»!.

Лариса Петровна — фигура в нашей литературе почти канонизированная. Ее произведения давно уже включены в школьную программу (другой вопрос — наилучшие ли произведения?), достаточно кандидатских и докторских диссертаций, памятников поэтессе (в частности, есть они и в Канаде!), существуют музеи...

Но ведь здесь речь идет только о формальном признании, что само по себе еще не значит понимание (а наследие Леси сейчас актуально еще более, чем в начале XX века). Еще по-настоящему не прочитаны (не говоря уже — не поставлены) большинство драматических произведений, а это — настоящая жемчужина в творчестве этой гениальной женщины. Еще очень мало исследовались ее публицистика, общественные взгляды. Ограничивались почти исключительно шаблонами: убежденная социалистка, «певица предрассветных огней» и друг рабочих, переводчик марксовского «Манифеста»... Это все так, но стоило бы задаться вопросом: а почему взгляды Леси были такими, эволюционировали ли они в последние годы жизни? Одним словом, к сожалению, пока что сбывается горькое предостережение Ларисы Петровны (в одном из писем): «Не хочу быть среди писателей «хвалимых, но не читаемых».

Трагизм жизненного пути великой поэтессы Украины — общеизвестен. Но вдумаемся еще раз: какую же нужно иметь духовную мощь, чтобы, неизлечимо заболев страшным туберкулезом костей еще 8-летней девочкой (а всего судьба отвела ее только 42 года жизни...), буквально отвоевывать у смерти каждый год и месяц прожитого, несмотря на отчаяние, боль, лишения, одиночество, бытовые проблемы — не просто существовать, а создавать настоящие шедевры. Только за последние три года, с 1910-го по 1913-й, когда силы уже оставляли Лесю, были созданы такие драматические жемчужины, как «Лісова пісня», «Камінний господар», «Адвокат Мартіан», «Оргія», «Бояриня», «Руфін і Прісцілла»). Поэтесса безгранично расширяла свои и так колоссальные знания — она любила повторять восточное изречение: «Помни, что мир — это тесная клетка только для невежд»; в совершенстве владела русским — и писала на нем чудесные стихи, а также на немецком, французском, английском, польском..., звала на борьбу против имперского произвола государства Романовых! Но еще находила силы иронизировать над своей жестокой долей: ибо известны Лесины слова о «тридцатилетней войне» с болезнью, сказанные совсем не с отчаянием, а, скорее, с чувством самоиронии.

За 7 месяцев до смерти, в октябре 1912 г., Лариса Петровна, которая уже едва могла ходить (но свято следовала своему лозунгу, позаимствованному у Паскаля: «Пишу — следовательно, существую!»), вынуждена плыть пароходом из Одессы на лечение в Египет. В разгаре была 1-я Балканская война, пассажиры очень боялись, что судно в Черном море натолкнется на одну из многочисленных мин. И вот что писала в те дни эта смертельно больная (и безусловно, осознающая свое состояние) женщина сестре Ольге: «Страшно мне не то, что взлетишь в воздух на мине — это даже веселее, чем быть съеденной, наконец, бациллами, а то, что можно задержаться из-за карантина в какой-то азиатской дыре и, следовательно, ускорить победу этих бацилл». Эти слова поражают тем более, что все это совсем не было позой, а, наоборот, ежедневным отношением к жизни, и писалось абсолютно спокойно. А она же была живым человеком — и прекрасно понимала, что свирепая болезнь практически лишает ее надежд на обычное человеческое, женское, счастье, на любовь. Ей пришлось пережить страшную трагедию, когда в марте 1901 г. у нее на руках умер от чахотки близкий друг Сергей Мержинский — сейчас биографы согласны, что Лариса Петровна любила этого человека, причем без всякой надежды на взаимность. Более того, Леся, это воплощение чувства собственного достоинства, своей рукой писала от имени Мержинского письма женщине, которую любил умирающий... Мы, бывает, забываем, что старая истина: высокая любовь дает силы терпеть — остается верной на все времена!

А вот строки Леси, написанные немного раньше (сплав поэзии и прозы; вероятно, когда она писала, видела перед собой лицо Мержинского): «Се нічого, що ти не обіймав мене ніколи, се нічого, що між нами не було й спогаду про поцілунки, о, я піду до тебе з найщільніших обіймів, від найсолодших поцілунків! Тільки з тобою я не сама, тільки з тобою я не на чужині. Тільки ти вмієш рятувати мене від самої себе».

Следовательно, ее сердце было способно безгранично любить. Но оно могло и презирать, и ненавидеть — рабство («наиболее отвратительная разновидность рабства — это рабство добровольное» — не раз писала и говорила она), тупой национализм и национальную ограниченность — как и, одновременно, национальное предательство. Когда ее укоряли, что в большинстве ее произведений действие происходит в Древнем Египте, Иерусалиме, Вавилоне, Древней Греции, Риме — а где же, мол, Украина? (ограниченные критики не понимали, что писательница ставила и блестяще решала сверхзадачу — вписать историю Украины в мировой духовный контекст, являющийся исключительно актуальным и сейчас, через 100 лет) — то Лариса Петровна с полным правом отвечала так: «Кое-кто сетовал, что я прячусь от «народных» тем и сложностей языка народного, лезу в литературщину и «интеллигентствую», но тут, определенно, вся беда в том, что я иначе понимаю слова «народность», «литературность» и «интеллигенция», чем их понимают критики».

Скажем так: именно потому, что Леся Украинка верила в возможности украинского духа (между прочим, интересный факт: будучи убежденной социалисткой, она в то же время поддерживала в юности тесные взаимоотношения с членами национально сознательного «Братства тарасовцев», в частности, с Борисом Гринченко) — именно поэтому она категорически отказывалась «снижать» планку духовной жизни Украины, делать какие-то скидки побратимам в мире культуры. Вот слова поэтессы: «У нас большая беда, что многие люди думают, что достаточно говорить по-украински..., чтобы иметь право на название патриота, работника на народной ниве, человека с определенными убеждениями и др. ... Говорить по-нашему — это уже ценз! А послушать иногда, что только говорят по-нашему, то, возможно, лучше бы он говорил на китайском».

И именно потому, что Леся знала, на какие взлеты духа способен человек — она еще сильнее ненавидела неволю. Вот строки (как удар плети!) из стихотворения «Slavus-Sclavus» («Слов’янин-раб»), которое весьма неохотно печаталось в советские времена:

Колись бувало, сильний чуженин

Слов’ян-рабів виводив на майдани,

— Тепер, куди не глянь, усюди слов’янин

На себе самохіть кладе кайдани,

I кажуть всі: варт віл свого ярма,

Дивіться, як покірно тягне рало!

Ні, ймення слов’янина недарма

Синонімом раба між людьми стало!

(Нужно ли объяснять, что имеются в виду не так славяне вообще, как прежде всего собственный народ?...).

Создав в 1907 году драму о Кассандре — одной из любимых героинь, пророчице, все предупреждения которой сбываются, но которой никто не верит — Леся писала Ольге Кобылянской: «Она знает, что слов ее никто не примет, но не может молчать, ибо душа ее и слово не дается под иго». Это — как будто о себе самой! Прекрасно сказал о Лесе Иван Франко: «Ее поэзия — это огненное обжалование того дикого гнета самоволия, под которым стонет Украина». А Лина Костенко написала о драмах Леси так: «Это сокровище, потопленное в океане причин. Рано или поздно оно будет поднято усилиями людей, способных погружаться на большие глубины» .