«Для любителя церковной архитектуры и живописи собор в память Успения Пресвятой Богородицы в г. Козельце Черниговской губернии представляет нечто такое, чего, пожалуй, не увидишь в известных в этом отношении петербургских соборах и храмах вообще».

(Ежемесячный исторический журнал «Киевская старина», 1898 год, т. 63)

Моя Родина — это прежде всего село Карпоки на Черниговщине, где я родился и вырос. Это те полуразвалившиеся колхозная кузница и клуб около родительского дома, которые и сейчас заглядывают прямо в душу выбитыми зеницами окон и дверей. Это и земляки-крестьяне — большие труженики. Это и соседнее с нашей хатой болото, на котором я сызмальства ловил карасей, вьюнов и пескарей.

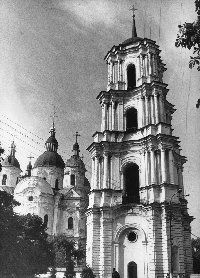

Но самое большое впечатление в детские и юношеские годы производил на меня собор Рождества Богородицы, который возвышался златоверхими куполами за десяток километров от Карпоков в районном поселке Козелец. Часами я любовался сказочным сиянием куполов, которые сверкали вдали, словно космические пришельцы. Очень тогда мне хотелось знать об этом соборе все. Абсолютно все: историю его возникновения, кто его построил и тому подобное. Но чем больше я углублялся в поиски, тем сильнее история собора обрастала какими- то полузагадками-полуслухами. Рассказывали, например, что при сооружении собора выкладывали длиннющий, в несколько сот метров деревянный настил, и по нему на волах возили камни для наращивания строения в высоту. Даже мой учитель истории ничего конкретного не мог рассказать, сказал только, что собор построил наш великий земляк граф Розумовский в честь своей матери и что служил граф при дворе всесильной царицы.

Лет шесть назад специально поехал в Козелец и пошел, как говорят, по инстанциям. Собор в то время находился на безнадежной долговременной (так называемой) реставрации и был закрыт. Я узнал у районного архитектора, что эта реставрация, согласно решению облисполкома от 1986 года, должна быть закончена в 1993 году, но из- за очень медленных темпов работ ей не видно ни конца ни края.

Вот тогда я случайно и познакомился с шестикурсником заочного отделения Киевского художественного института Александром Шеляговским, который тоже интересовался историей собора. Именно он дал мне список необходимой литературы, которую я нашел в Государственной исторической библиотеке, расположенной в Печерской лавре. Попробую изложить как можно полнее для читателей все то, что я вычитал там. Тем более что текстовки к фотоснимкам статьи «Последний гетман. Или творец руины?» (Голос Украины», № 152 за 8 августа 1991 года) Анатолия Макарова говорят о следующем: строительство собора Рождества Богородицы — дело рук архитектора И.Григоровича-Барского в соавторстве с А. Квасовым, он был построен в 1752— 1763 годах по заказу Н. Д. Розумихи как семейный храм-усыпальница. Однако это не совсем так.

Для начала обратимся для разъяснения феномена семьи Розумовских к книге «Семейство Розумовских» (А.А. Васильчикова, С.-Петербург, 1880 г., т. I), где уже в предисловии сказано: «Графы Розумовские принадлежат ко второй эпохе временщиков. Возвышением своим они обязаны только случаю. Они не играли видной роли в летописях отечества нашего, не отличались особенными, выходящими из ряда талантами. В продолжение шести царствований: Елизаветы, Петра III, Екатерины II, Павла I, Александра I и Николая I с немногим сто лет существует семейство Розумовских и не представляет ни одного полководца, ни одного вполне замечательного государственного мужа. Еще при своей жизни они, по крайней мере графы Алексей и Кирилл Григорьевичи, пользовались общественным сочувствием. Екатерина говорила о них, что она «никогда не знавала семейства временщиков, более всеми любимого». Причину этой любви угадать нетрудно: Розумовские, не чуждаясь просвещения, жили жизнью народной, любили все отечественное».

Даже в короткой этой цитате уже есть несколько противоречий, к примеру: «...они не играли видной роли в летописях отечества нашего...» и «...не чуждаясь просвещения, жили жизнью народной...». Но не об этом сейчас речь. Вернемся к «Семейству Розумовских» и первому разделу книги «Происхождение и возвышение». В ней говорится о том, что в Черниговской губернии Козелецкого уезда, в хуторе Лемеши жил реестровый казак Григорий Яковлевич Розум. Хутором село Лемеши было до 1765 года и размещалось на старой почтовой дороге из Киева в Чернигов между станциями Козелец и Чемер. Розумом нарекли Григория Яковлевича соседние казаки от поговорки, которую тот любил повторять: «Эй! Что это за голова, что это за розум!».

Розум был человеком сварливым и скандальным, жена Наталья Демьяновна, напротив , была женщиной рассудительной и умной. Детей у них было шестеро: Данило, Алексей, Кирилл, Гафия, Анна, Вера. Приятная внешность и голос, желание учиться привлекли к Алексею внимание местного духовенства. Он ходил учиться к дьякону в село Чемер.

Однажды Наталье Демьяновне приснилось, будто в ее избе светят солнце и звезды. Рассказала свой сон соседям, которые только посмеялись над ней. Дня через три, в начале января 1731 года, в праздничный день проезжал через Чемер полковник Федор Степанович Вишневский, возвращавшийся из Венгрии, где покупал для императрицы вина. Вишневский зашел в церковь и, очаровавшись голосом и внешностью Алексея Розума, уговорил дьячка отпустить его в Петербург. Там Вишневский представил Алексея тогдашнему обер-гофмаршалу графу Рейнгольду Левенвольду, который сразу же определил молодого украинца в придворный хор.

Елизавета обратила свое внимание на молодого Разума — он к тому времени потерял голос и был придворным бандуристом. Спустя некоторое время из бандуристов уже не Розум, а Розумовский назначается управляющим одним из царских имений. Вслед за этим Алексей Григорьевич получает звание гоф-интенданта и начинает управлять всем имуществом двора Елизаветы Петровны, да так умело, что сама императрица в письмах называет его «другом нелицемерным». Мать Алексея Розумовского в это время стала лучше жить, завела трактир...

Вскоре Розумовский становится графом и женится на императрице Елизавете Петровне (обвенчались они тайно осенью 1742 года в подмосковном селе Перово). После такого удачного вступления в законный брак влияние Алексея Григорьевича при дворе становится огромным. Он не забыл и своих благодетелей: Вишневского сделал генералом, а дьячка назначил надзирателем в одном из садов императрицы. Любое его желание было законом при дворе. Не забыл он и далекую родину. Брату Кириллу помог стать гетманом Украины, добивался восстановление автономии Украины. Но все время Розумовского тянуло на родину.

Как-то Елизавета Петровна собралась посетить Украину. Ремонтировались и расширялись дороги, укреплялись мосты. В Козельце императрице понравилось, там она познакомилась с родными сестрами мужа. Возможно, именно тогда с «подачи» Алексея Розумовского и возникло у Елизаветы Петровны желание построить собор Рождества Богородицы. К этому следует добавить замысел построения Андреевской церкви в Киеве...

В 63 томе ежемесячного исторического журнала «Киевская старина» за декабрь 1898 года находим: собор построен на «...средства всесильного в то время графа Алексея Григорьевича Розумовского... при ближайшем участии небезызвестного священника Тарловского Кирилла Николаевича, уроженца г. Козельца, слывущего под именем «Дикого попа». Строителем собора был знаменитый архитектор того времени Растрелли». Что касается истории сооружения собора, то, как пишет далее «Киевская старина», среди местного населения бытовало мнение, что это сооружение строилось под иконостас, который был заказан в Италии для императорской церкви в Петербурге. Ведь после того как иконостас был доставлен на место, стало понятно, что он слишком велик по размеру. «Вот тогда-то и было поручено архитектору Растрелли соответственно размерам и величине иконостаса составить проект собора. В скором времени собор был построен. Изумленному взору обывателей града Козельца предстало в виде собора такое чудо, что все просто ахнули и единогласно решили, что не только в Чернигове, но даже в самом Киеве нет такого собора», — утверждает «Киевская старина».

А вот то, что писал журнал почти 100 лет назад, можно полностью отнести к нашим дням. Будто о нас речь идет — прочитайте внимательно: «Иконостас, кажется, не ремонтировался с самого основания собора, то есть уже почти 159 лет... Время берет свое — краски и лепные украшения трескаются, часть последних отпадает, позолота сходит. Недалеко то время, когда величественный иконостас и иконы потребуют ремонта».

Отмечу еще раз — это писалось почти столетие назад. А если учесть, что во время Второй мировой войны фашистские оккупанты держали в соборе коней и десятки лет после войны он не ремонтировался, можно только представить, в каком ремонте-реставрации он нуждается...

Кстати, сведения о том, что собор Рождества Богородицы построил Растрелли, мы находим и в «Известиях XIV археологического съезда в г. Чернигове 1—15 августа 1908 г.». В дебатах, которые состоялись на съезде, профессор Федор Горностаев из Москвы отмечал: «Указание церковных летописей о гр. Растрелли сосредоточены в Козелецком соборе...»

И только во «Всеобщей истории архитектуры» в шестом томе мы находим утверждение о том, что автором собора Рождества Богородицы был (в первую очередь) А. Квасов, а не И. Барский. Но при этом отмечу, что «Всеобщая история архитектуры» издана в Москве в 1968 году.

... Такая сжатая история собора Рождества Богородицы в Козельце. Она, конечно, не полная. И здесь — огромный объем работы для краеведов и историков. А для меня самое главное то, чтобы позолота на куполах СОБОРА МОЕГО ДЕТСТВА сияла и для моих детей, и для моих внуков...