Михаил Федотович — известный украинский прозаик, критик, литературовед, публицист и общественный деятель. Стабошпицкий не новичок в биографистике. Его произведения о Марии Башкирцевой, Тодосе Осьмачке, Никифоре Дровняке, Олексе Влизько и Петре Яцике часто переиздаются, потому что имеют большой спрос у читателей. И вот в этом списке появился Коцюбинский. Книга написана немного по-другому, чем все предыдущие, хотя, нужно отметить, что все они — каждый раз новый авторский эксперимент с формой. Но именно то, «Что записано в книгу жизни», поразительно отличается от всех, как и в целом от нашей биографистики! Имеем литературную мистификацию — Коцюбинский рассказывает сам о себе... Чем продиктована такая провокативность подачи материала? Об этом и зашел наш разговор с Михаилом СЛАБОШПИЦКИМ:

— Мне не хотелось писать традиционный для нашей литературы биографический роман («Родился... начал литературное творчество... умер... навсегда остался в украинской истории...») Этот печальный канон господствовал у нас десятилетиями, часто отбивая любую заинтересованность теми, о ком написана книга. Такие книги, давая читателю, определенные представления о жизненном пути героя и его заслугах в истории, все равно не приближают к герою, а отдаляют от него. Потому что герой в них будто замер величественно на постаменте, а автор, стоя возле этого памятника, набожно подняв на него глаза, рецитирует похвалу выдающемуся представителю рода человеческого (как будто читатель и сам не догадывается о величии и заслугах того человека).

После долгих колебаний и даже растерянности от мощного фактографического материала мне подумалось: а как бы рассказал о себе и обо всем, что с ним было, сам Михаил Коцюбинский? Конечно, это очень трудно представить, потому что он был человеком закрытым, не любил пускаться в чрезмерные откровенности. Есть немало вещей, о которых он не хотел говорить. Скажем, очень комплексовал по той причине, что не смог не только университет, а даже гимназию окончить. Поэтому на все вопросы относительно образования он либо отмалчивался, либо отвечал уклончиво. Хотя — и это нужно отдельно подчеркнуть — не имея формального образования, он был человеком на удивление образованным. Даже его переписка свидетельствует о начитанности.

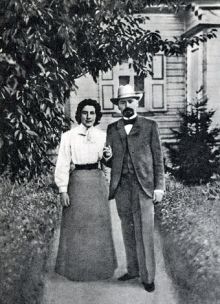

Характерная подробность. В письме Игната Хоткевича к Коцюбинскому говорится: «Вы — единственный украинский писатель в галстуке. Сказано это, разумеется, фигурально. Хоткевич подчеркивал настоящую интеллигентность, европейскость Коцюбинского. Этим он особенно выделялся среди преимущественно мужицко-простецкой когорты просветителей и литераторов. Но естественно и жил он немного иначе, чем другие тогдашние украинские писатели — он позволял себе путешествовать по миру, бывал в европейских столицах, переписывался с иностранными литературоведами и переводчиками. А его каприйские интермеццо! На Капри он общался с Горьким, Буниным, Андреевым.

ВОДОВОРОТ СТРАСТЕЙ, СУБЪЕКТИВНЫХ ОЦЕНОК, ВЗАИМНЫХ ПРЕТЕНЗИЙ, ДАЖЕ БОЛЕЗНЕННЫХ АМБИЦИЙ

— И вот этот писатель рассказывает о себе. На чем основывается эта, как теперь модно говорить, наррация?

— Коцюбинский перебирает взглядом памяти свою жизнь, осмысливает ее, оценивает себя и людей, оправдывается перед собой и перед потомками. Здесь и его иногда скрываемое и не артикулируемое мнение о некоторых современниках, и то, с чем он прятался от семьи и от всех (скажем, адюльтер и с ним связан семейный скандал, когда тайное стало явным), и его фобии, которые часто есть у творческих людей, и его эстетизм, выделявший его среди всех современных писателей. Критически мыслящий читатель не все из Коцюбинского воспримет на веру, и это нормально, потому что все это субъективно, это — мир и люди глазами Михаила Коцюбинского. Но есть здесь своеобразная коррекция — монологи (также псевдомемуары) Евгения Чикаленко, Владимира Леонтовича, Сергея Ефремова, Михаила Могилянского, Владимира Винниченко, Владимира Самойленко.

Я хотел, чтобы все это звучало как хор в древнегреческой трагедии. Это водоворот страстей, субъективных оценок, взаимных претензий, даже болезненных амбиций, тем более, что о таких неимоверно тяжелых для украинской нации временах и событиях идет речь: прозябание под сапогом имперского шовинизма, поражения в национально-освободительных соревнованиях, печальные жизненные финалы Чикаленко, Винниченко, Самойленко, Леонтовича, трагедия Сергея Ефремова. Каждый из них, начав говорить о Коцюбинском, незаметно для себя переходит к своему. И также объясняет, полемизирует, обвиняет, оправдывается. И это уже не монороман. Роман, который начинается как произведение о Коцюбинском, переходит в рассказ о его среде, далее — о всей тогдашней украинской среде в Российской и Австро-Венгерской империях. А еще дальше — об украинском поражении, о его причинах. И это вышло не только потому, что я хотел обо всем этом сказать, но и потому, что к этому подвел сам материал произведения, жизненные биографии героев. Я хотел, чтобы это был не только роман людей, а прежде всего роман идей. Каждый из героев оценивает все, что произошло с Украиной, каждый имеет свое виденье. Достаточно вспомнить филиппику Леонтовича в адрес Центральной Рады, где доминировали социалисты или обвинения Чикаленко в адрес Винниченко-политика.

— В романе выразительно отмечены такие противостояния. Перенесено ли все это в произведение из исторической реальности? Нет ли здесь авторского волюнтаризма в нагнетании страстей для обострения сюжетных коллизий?

— Нет. Даже наоборот. Некоторые несущественные моменты, продиктованные особенностями человеческих характеров персонажей, опущены. Я даже немного приглушил их (как не очень существенные, они опущены). Скажем, напряженными были взаимоотношения Евгения Чикаленко и Бориса Гринченко с его максимализмом и предельной бескомпромиссностью. Если с Ефремовым и Никовским Чикаленко был в приятельских отношениях, то в адрес Гринченко он в своих воспоминаниях и дневнике высказывает немало обвинений (как укоризненно написал ему Ефремов, абсолютно несправедливых). Здесь страсти продиктованы глобальными политическими причинами, той украинской недолей, которая преследует нас на протяжении веков. Об этом выразительно говорит в произведении Евгений Чикаленко.

КАЖДЫЙ С ТРЕВОГОЙ СПРАШИВАЕТ СЕБЯ, ЧТО ЖЕ БУДЕТ ЗАПИСАНО В КНИГУ ЖИЗНИ И КАК ТАМ БУДЕТ НАПИСАНО О НЕМ?

— Так далеко уходит ваше повествование от Коцюбинского. Это осознанная авторская установка?

— Да. Замысел рассказать о Коцюбинском эволюционировал в желание рассказать о его времени и о времени после него. И об этом рассказывают — каждый со своим пониманием и своими оценками — люди его круга. Каждый с тревогой спрашивает себя, что же будет записано в книгу жизни и как там будет написано о нем?

— Не теряется ли в этом разнообразном материале сам писатель Коцюбинский.

— Мне кажется, нет. Я делаю выразительный акцент на драматичности литературной биографии Коцюбинского — он не имел своего читателя. Его читатель тогда еще не сформировался. Нечуй-Левицкий и Панас Мирный писали о крестьянстве и для крестьянства. Они — то, что сегодняшние литературоведы называют народническим дискурсом. Коцюбинский ранний добросовестно ступал по следам Нечуя-Левицкого и Панаса Мирного, а затем начался новый Коцюбинский-писатель, которого у нас раньше не было и которого Украине так не хватало. В его лице появился европейский феномен. Коцюбинский требовал образованного читателя. Интеллигентного читателя. В Украине тогда таких были единицы. Коцюбинский пользовался успехом в русских, польских, немецких, даже шведских переводах, а в оригинале он своего читателя должен был искать, как говорится, днем с огнем. Он это понимал, но терпеливо нес свой крест. Винниченко «ходил на заработки» в русскую литературу, угрожал своему меценату Чикаленко вообще сбежать в русскую литературу, а Коцюбинский, которого так агитировали редакторы российских журналов, гостевавшие у Горького на Капри, чтобы он писал на русском языке (которым хорошо владел), не соблазнился. Он писал свои произведения, как будто письма в будущее. Писал для будущих читателей.

— В романе богатый язык, щедро используются лексические архаизмы. Интересно, что речь персонажей заметно индивидуализирована. Очевидно, это отняло у вас немало сил?

— Сейчас, к сожалению, не модно и не популярно работать над языком. При чтении молодой прозы в глазах серо от лексического однообразия, языкового убожества и кальки.

Произведения лауреатов «Коронации слова» в основном кажутся нескладными переводами с неизвестного языка.

Вот в этом смысле я — автор консервативный. Язык в произведении для меня имеет почти самодостаточное значение. Он — тоже активное действующее лицо. Я веду речь не только о том, чтобы реставрировать в произведении язык той эпохи, но и о том, чтобы персонажи того времени имели свои языковые партии. Я составил словари для каждого из героев. У каждого из них — любимые словечки и высказывания, своя структура речи. Например, у Чикаленко — натуральная крестьянская живая речь, Винниченко (а здесь он ранний, когда Чикаленко отчитывал его за языковую нерадивость), со всеми его руссизмами и кальками. И эстет Коцюбинский с рафинировано литературным словом. Свои языковые партитуры есть и у Ефремова, и у Самойленко, и у Могилянского. Но это уже моя творческая «кухня». Для меня важно, что все, кто писал или говорил о романе, не обходили вниманием и его язык...