Бенедикт Сарнов — российский литературовед, литературный критик, публицист, историк — стал известен читателям еще в 1960-е благодаря метким пародиям, печатавшимся в «Литературной газете». Его авторитет в литературе и общественной жизни возрастал с каждым десятилетием, часто вопреки жестким условиям репрессивного советского государства: в 1970-х годах Сарнов совместно со Станиславом Рассадиным был автором популярных детских литературоведческих радиопередач «В стране литературных героев», в 1989-м — вел в журнале «Огонёк» рубрику «Русская проза. Двадцатый век. Из запасников», открывшую миру немало потрясающих текстов. В постсоветскую эпоху Бенедикт Сарнов прославился как автор серьезных научных, но притом увлекательных работ о творчестве и судьбе русских писателей XX века: жизнь и творчество Зощенко, Мандельштама, Маяковского, Довлатова, Блока, Солженицына были предметами его пристрастного и одновременно блистательного рассмотрения.

Мы встретились и беседовали на главные темы, всегда волновавшие Бенедикта Михайловича: литература и политика.

О ПОЛИТИКЕ

— Бенедикт Михайлович, одна из ваших сквозных тем — художник и власть. Скажите, в России поэт всегда обречен на такие политические вериги? Или это качество только тоталитарных эпох?

— Думаю, что это качество нашего века. Политика до такой степени прошила души современников, что, хочет того художник или нет, но политика так или иначе его достанет. Похоже, именно это — не исчерпывающий, но близкий к реальности ответ на ваш вопрос. Конечно, я родился и прожил жизнь в стране, где политика всегда играла особую роль. Но и Европа, и США прошли через исторические катаклизмы. Фашизм в Италии и Испании, нацизм в Германии, коммунизм в СССР — куда тут деться от политики?

— Мы говорим о тоталитарном прошлом, однако ведь и настоящее неоднозначно. Почему фигура Сталина в России все еще актуальна?

— Во-первых, Сталин завел страну в такой политический, экономический, психологический тупик, что выйти из него до сих пор не удается. Каждый хватается за ту соломинку, которая, как ему кажется, наиболее подходит для того, чтобы выбраться из этого д...ма. Думаю, в Германии меньше сейчас вспоминают Гитлера, чем у нас Сталина. Кроме того, Сталин является предметом для политических спекуляций. Власть то так, то этак играет этим именем, подогревая реваншистские настроения. Есть и другие силы, которым выгодно опираться на него: националисты, шовинисты. Существуют новые поколения, которые не жили при Сталине и не знают, что такое сталинизм, и когда они слышат про лагеря, про казни, то не соотносят это с собой, думают, что они остались бы вне этой мясорубки, а может быть, даже оказались бы в числе тех, кто сажал, а не сидел. Бродский замечательно сказал: «Смерть — это то, что происходит с другими». Этим молодым людям кажется, что весь ужас тех лет происходил с другими, не с такими, как они.

— Выходит, избежать вовлечения в качестве жертвы или палача было невозможно?

— Сталин намеренно создал ситуацию, при которой не было в стране человека, который бы думал, что его это не коснется. Просто не было. Ни Молотов, ни Ворошилов, никто из самых близких соратников не чувствовал себя в безопасности. У кого-то жены сидели, некоторых он нарочно «подвешивал». В 30-е годы, например, врачей обвиняли в том, что они убили Горького и хотели убить Сталина, Ворошилова, других членов Политбюро, а Молотов не назывался в числе тех, кого они собирались убить — и на протяжении многих месяцев он мучился и ждал, к какой категории его припишут — потенциальных жертв или заказчиков убийств. Вот в таком напряжении Сталин держал страну и людей, даже самых близких. Вот такая страшная жизнь. И все это входило в его замысел. Кроме того — возвращаясь к вашему предыдущему вопросу — есть магия культа, пусть и искусственного. На некоторых действовали и действуют эти побрякушки — погоны, звание, гимн, парады. Еще один момент — Ленин вошел в сознание миллионов людей как разрушитель царской России, а Сталин — как создатель новой империи. То, что именно он обеспечил причины, из-за которых эта империя так легко распалась — эта мысль никому из его апологетов в голову не приходит.

— При этом называют его эффективным менеджером.

— Да какой он эффективный, если через два года после его смерти начали рушить его памятники, а через какое-то в историческом плане короткое время созданная им империя сама развалилась?

— Скажите, а вы сами в юности имели любовь к Сталину, веру в коммунистическое будущее?

— У меня было двойное сознание. Конечно, было и то, о чем вы говорите, особенно в моем пионерском и комсомольском детстве. Ну, и война всех нас сделала патриотами. То, что наша страна ведет справедливую войну — сомнений не было. В 14 лет, 6 ноября 1941 года я, затаив дыхание, слушал речь Сталина на торжественном заседании, посвященном годовщине Октябрьской революции, потому что от каждого его слова зависела наша жизнь: как он скажет, так и будет, не потому что он гений, а потому что он руководитель, он все знает. Если он сказал, что пройдет год-другой, и гитлеровская Германия рухнет под тяжестью своих преступлений — значит, он знает. Еще был период гипноза и некоего ужаса в момент его смерти.

— Как и у многих тогда.

— Я вам скажу так: эта любовь была сублимацией страха. Ужас преобразовывался в любовь. Я покупал каждую его книгу, подписался на собрание его сочинений, и у меня была детская наивная мысль, что если за мной придут — то, увидев эти книги, поймут, что я свой, я не враг. Вот такая причудливая смесь в сознании. Замечательная история в связи с этим приключилась с Утесовым. Он, боясь ареста, уничтожил около сотни писем Бабеля, потом, сознавшись в этом своему другу Эрдману, сказал: «Я совершил преступление», на что Эрдман ему возразил: «Нет, вы сделали глупость. Неужели вы не понимаете, что если они придут, то найдут они у вас письма, или нет, — не будет играть решительно никакой роли?» Я этого не понимал...

— Вы пишете в тексте «Русский писатель и еврей»: «В Москве 1937 года творятся вещи куда страшнее тех, что творили у себя гитлеровцы». Мне кажется это спорным.

— Могу объяснить. Дело в том, что Гитлер не скрывал того, что он делал или собирался сделать. Он открыто говорил: «Мы собираемся уничтожить евреев, цыган. Все, что мы делаем — мы делаем во имя высшей расы». Сталинский режим был лицемернее, утверждая, что в СССР строится счастливое будущее для всех. Но дело даже не в этом. Мне довелось как-то поговорить с женщиной, которая пережила допросы и в гестапо, и в НКВД. Она рассказывала, что методы, орудия пыток были настолько идентичны, что даже сложилось впечатление, что они работали в тесном контакте и обменивались опытом. Но у гестапо цель заключалась в том, чтобы выбить из человека признание: да, я коммунист, или — да, мои товарищи в подполье, мы делаем то-то и то-то. Цель НКВД состояла в том, чтобы человек оговорил себя и друзей. Правда никого не интересовала. Наоборот: людей заставляли сознаться в том, что они не делали, люди шли на расстрел и кричали: «Да здравствует Сталин!» Вот это извращенное, макиавеллевское, иезуитское, лицемерное общество, которое он создал, было в некоторых отношениях страшнее нацистского. Гитлер не издевался так над своим собственным народом. Кто отказался, например, (Солженицын об этом сказал: «Мы узнали, что хуже всего быть русским») от помощи Красного креста для пленных во время Второй мировой войны? Он обрек их на голод в концлагерях, а тех, кто выжил, обвинил в предательстве. Был даже принят закон, по которому жена сдавшегося в плен автоматически становилась ЧСИР — членом семьи изменника родины. Так он поступил, кстати, с женой своего сына Якова — ее арестовали. А уничтожение шести миллионов людей в Украине во время Голодомора? Это была система расправы над своим народом. Гитлер этого не делал.

— Как бы вы охарактеризовали нынешний режим в России?

— Сейчас у нас в немногих оставшихся либеральных изданиях принято писать, что мы возвращаемся к сталинской системе. Сходство велико, поскольку, действительно, в стране полностью отсутствует право. Наши юристы очень много сил положили на то, чтобы уничтожить старую советскую систему, при которой прокурор росчерком пера мог арестовать кого угодно. Добивались того, чтобы это делал только суд. Добились в конце концов. И что? Суд так же автоматически продляет аресты, такое же бесправие. Путин — в чем проявляется его убогое мышление — ничего уже и придумать не может, кроме возрождения сталинских званий наподобие Героя труда. Это нелепо уже потому, что Сталин, уничтожив рынок, заменил его жестокими законами — лагерь за опоздание на работу, наказание за переход на другую работу, а с другой стороны — стимулами наподобие званий стахановца и Героя труда. Но зачем Герой труда при рынке? Плати рабочему хорошо — он будет хорошо работать. Да, сходство есть. Один из его симптомов — заигрывание власти с тенью Сталина, попытки создания единого учебника истории. Но, во-первых, пусть в искаженном виде, форма собственности в стране изменилась. Раньше каждый советский человек знал, что свою миску баланды он может получить только от власти. Как-то отделиться от государства он не мог. Сейчас это можно, хотя и сложно. Железный занавес восстановить уже вряд ли получится. Когда ты знаешь, что без парткома, без райкома, через любое турбюро можешь поехать куда угодно, только плати — для тех, кто застал СССР, это очень существенная разница. И еще — цинизм. Понимаете, при Сталине система держалась на страхе и на вере, пусть и подпитываемой этим страхом. Сейчас вокруг такое растление, они так откровенно хапают и растаскивают бюджет по своим карманам, что все это вызывает полное омерзение. Конечно, коррупцию в бывшем СССР запустил Сталин, узаконив спецраспределители для номенклатуры; потом ее расширил Брежнев. Но до таких масштабов не доходило. А ведь это принимает откровенно комические формы — возня Путина с журавлями и с амфорами — ощущение такое, что этот режим агонизирует. Но сколько продлится эта агония, и в каких формах закончится? Будет ли так же относительно бескровно, как в 1991-м — никто уже не может поручиться.

О ЛИТЕРАТУРЕ

— Вопрос хрестоматийный, но важный: что такое, по вашему мнению, маленький человек в литературе? Актуален ли сейчас такой герой?

— Думаю, эта фигура будет актуальна всегда, но в разной степени. В позднесоветские времена, в «Новом мире» Твардовского — это человек, который приспосабливается к власти или приспосабливает власть к себе, «придуривается». Например — Федор Кузькин Бориса Можаева, да и Иван Денисович Соженицына — он ведь тоже маленький человек. Была целая литература. Сегодня, правда, не только я, но и люди моего возраста, а также более молодые охладели к беллетристике и читают документальную прозу — дневники, мемуары; о современной литературе в этом смысле мне трудно судить, но думаю, что тема эта вечная, вопрос только в пропорциях, которые она будет занимать в общем потоке.

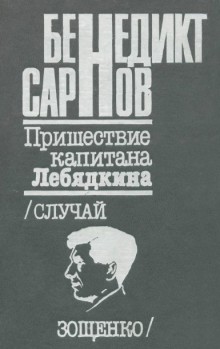

— Еще один крайне любопытный персонаж — капитан Лебядкин. Вы ему посвятили отдельную работу. Почему он занял столь важное место? Можно ли сказать, что это образ архетипический?

— Совершенно верно — архетип. В моей книге «Случай Зощенко» капитан Лебядкин становится центральной фигурой. Первое издание даже называлось «Пришествие капитана Лебядкина. Случай Зощенко». Как мне кажется, зощенковский герой сродни капитану Лебядкину. Он может быть и страдательной фигурой, и давящей. Расстояние между этими ипостасями у него минимальное. И я ведь видел этого человека в его абсолютном расцвете.

— Кто же это?

— Хрущев. Я был на съезде Союза писателей, где он выступал. Он начал с того, что стал читать по бумажке, прочитал пару абзацев, отложил и сказал: «Что хотите со мной делайте, не могу по писаному я выступать. Перед такой аудиторией, конечно, и осрамиться недолго. Простите, уже как получится, буду без бумажки». Овация! В ответ он тут же охамел и стал нас поучать. Потом сказал: «Мы тут покритиковали некоторых писателей, ну, покритиковали, и ладно, не надо тыкать их все время носом в ошибки, надо все-таки либеральнее. Пусть работают». Опять овация. «Но и забывать не стоит!» Вынул ослепительно белый, накрахмаленный платок, завязал узел и говорит: «Узелок завязал, все помню, каждого по имени помню!» И вот так его мотало из стороны в сторону. Вот вам новый человек — капитан Лебядкин.

— Лебядкин — это и еще и особое отношение к языку...

— Конечно! В этом — главное художественное достижение Достоевского. Отсюда выросли и Зощенко, и ранний Заболоцкий, и ОБЭРИУты.

— А каково место ОБЭРИУтов? Они ведь очень обособлены и уникальны, аналогов им в русской литературе, похоже, нет.

— Они не претендовали на роль властителей дум, но при этом совершили ряд художественных открытий, имевших воздействие даже в политическом спектре. Благодаря их поискам и языковым открытиям Зощенко на авансцену был выдвинут вот этот новый человек — бандерлог, по сути. Старая культура рухнула, но они сумели показать совершенно иную реальность. Это очень серьезная струя.

— Возможна ли в России школа абсурда в западном понимании?

— Не только возможна, но имеет великую традицию — вспомните «Нос» и «Мертвые души» Гоголя. Я не большой поклонник западного абсурда (за исключением гениальных «Носорогов» Ионеско). Русский абсурд отличается от западного тем, что здесь у нас абсурд в форме самой жизни. Я свое предисловие к книге Довлатова так и назвал: «Театр абсурда Сергея Довлатова». Действительно, в лучших его рассказах это доведено до предела, но в формах самой жизни — той туфты, в которую превратился весь советский быт. Поэтому русская форма такой литературы меня привлекает больше, потому что вскрывает абсурдность и повседневной жизни, и, одновременно, всей государственной системы.

— У Венечки Ерофеева в «Москве-Петушках» это приобретает страшные, инфернальные черты...

— Да, он вышел за пределы реализма, но при этом, посмотрите, — насколько остался близок к жизни.

— И напоследок. Название одной из ваших книг — «Перестаньте удивляться!» А вы еще чему-то удивляетесь?

— Не перестаю. Не перестаю удивляться идиотизму, тем гротескным формам, которые приняла сейчас наша политическая жизнь. Эта история с Путиным и журавлями — ну как тут не удивляться? То, что они вытворяют сейчас с курильщиками, то, что они приняли закон о ненормативной лексике, то, что они сами уже не знают, чем им заняться... И особенно удивляет долготерпение нашего народа. До каких пор? Понимаю, голодухи никакой нет, на бытовом уровне власть пока что либеральна. Ужас нынешнего режима в том, что он вроде апеллирует к личной экономической инициативе, но любого, кто хочет завести свое маленькое дело, душит мертвой хваткой. А как только ему что-то удается, он начинает зарабатывать, так сразу на него наезжают, заставляют делиться, «крышу» навязывают. Но ведь даже чиновник, в отличие от глисты, должен понимать, что он паразитирует на живом организме до тех пор, пока организм жив. А если он высосет из него все соки, то что будет делать потом? Они что, думают, что у них есть запасной аэродром, что они куда-то успеют улететь? Черта с два! Они получат то, что получила чета Чаушеску. Не то что бы меня очень интересовал Путин, но я иногда задумываюсь: он сам вообще верит в эту химеру насчет всеобщего заговора против России? Я готов допустить, что он действительно верит в то, что все, кто выходит на площадь, оплачены Госдепом. Хрущев рассказывал, как они шли со Сталиным, и у того развязался шнурок. Хрущев наклонился, чтобы этот шнурок завязать, но Сталин испуганно отшатнулся. Хрущев объяснил: «Да я вот шнурок завязать». «Несчастный я человек, никому не верю», — сказал Сталин. Вот и Путин, наверное, загипнотизирован собственными фантазиями, как и Сталин в свое время. Так что поводов для удивления много. У меня даже есть мысль — новое издание этой книги озаглавить по-другому: «Не перестаю удивляться».