Земля, земля... А небо твоє де?

(Мать Маруси Чурай — Грицю Бобренко)

Исторический роман в стихах «Маруся Чурай» (1978) Лины Костенко вызывает немало ассоциаций с драмой-феерией Леси Украинки «Лесная песня» (1912). Треугольник «Маруся — Гриць — Галя» своими морально-психологическими коллизиями напоминает треугольник «Нимфа — Лукаш — Акулина», это очевидно (собственно, в романе Лины Костенко даже «квадрат», поскольку история любви была бы здесь неполной без Ивана Искры с его глубоким чувством к Марусе).

Однако дело не только в схожести героев или в перипетиях двух драматических историй, которые перекликаются между собой. Дело в глубинном течении неоромантической традиции в украинской литературе. Оказывается, она не исчезла, как Почайна, ни через шесть с половиной десятилетий после «Лесной песни» и «Теней забытых предков», ни через пять десятилетий после появления преисполненных духа «романтики витаизма» новелл Мыколы Хвылевого и прозаических шедевров Юрия Яновского «Мастер корабля» и «Четыре сабли».

Поклонницей «новой школы, неоромантической» Леся Украинка стала задолго до появления ее драмы-феерии. Уже в начале 1891 г., приехав в Вену на лечение, она писала брату, что здесь ей придется «стинатися з «січовиками» за неоромантизм» («Сечью» называлось украинское землячество в столице Австрии). Леся бунтовала против узкоутилитарного понимания искусства, считая его «антипоэтическим и антиартистическим (а la Чернышевский, Писарев et tutti quanti)». Увлекалась драмами Герхардта Гауптмана, в частности его «Ткачами» и «Потонувшим колоколом». Именно «Потонувший колокол» через многие годы отзовется в душе поэтессы, когда она будет писать свою «Лесную песню».

На рубеже ХІХ—ХХ веков неоромантизм (который был реакцией на «старосветское», бытово-реалистичное письмо и будничные действующие лица, от которых в жизни ничего не зависит), заявил о себе в разных литературах. Его невозможно представить без морской экзотики; без необычных, противопоставленных серой толпе, героев; без резких контрастов и игры символических подтекстов; без воспевания жизни и пронзительной тоски по красоте и гармонии. Хотите почувствовать неоромантический дух, который господствовал в литературе на грани ХІХ—ХХ веков, перечитайте «Молодость» Джозефа Конрада, «Морского волка» Джека Лондона, «Копи царя Соломона» Генри Хаггарда, «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона, «Человека» Ольги Кобылянской, драмы Леси Украинки, новеллы «позднего» Михаила Коцюбинского. В мрачные украинские 1970-ые к этому неоромантическому кругу присоединилась и Лина Костенко с ее «Марусей Чурай».

ЭКЗОТИКА

В романе «Маруся Чурай» морской экзотики, конечно, нет. Однако здесь есть экзотика подзабытой древности, украинской истории казацких времен. Для читателей 1970-х годов это была действительно Украина incognita! За «идеализацию казачества» и Запорожской Сечи в 1972—1973 гг. досталось даже Петру Шелесту, недавно еще якобы всемогущему партийному руководителю республики. Его книгу «Украина наша Советская», на страницах которой многократно вспоминалась Сечь, по распоряжению нового первого секретаря ЦК КПУ Владимира Щербицкого изъяли из библиотек как «наносящую вред в деле интернационального воспитания трудящихся».

МАРУСЯ ЧУРАЙ. РИСУНОК ХУДОЖНИКА ИВАНА ОСТАФИЙЧУКА К РОМАНУ В СТИХАХ ЛИНЫ КОСТЕНКО

А в романе Лины Костенко видим часть того экзотического, табуированного компартией мира — Полтаву середины ХVІІ века. Времена грозные, суровые: в сентябре 1651 года, после поражения под Берестечком, Богдан Хмельницкий вынужден был заключить с Польшей тяжелый Белоцерковский мирный договор (он упоминается в романе), который предусматривал сокращение реестрового войска до 20 тыс. (вдвое); ограничение территории казаков только Киевским воеводством; возвращение магнатам и шляхте их имений в Брацлавском и Черниговском воеводствах; разрыв союза гетмана с Крымским ханством; запрет дипломатических отношений с другими государствами и т.п. Зато поляки подтверждали права православной церкви и обещали амнистию казакам — участникам восстания.

Правда, сейм в Варшаве не утвердил договор, и это развязывало Богдану Хмельницкому руки, давало шанс на отдых и новый сбор сил.

Отдельный раздел в романе — об осаде Полтавы польским войском. Среди героев романа, естественно, неоднократно появляются исторические лица — гетман Богдан Хмельницкий, полтавский полковник Мартын Пушкар, его сподвижник Иван Искра... А вот без Московии Лина Костенко как-то обошлась: упоминаний о ней нет вообще.

Такой вот контекст. История Маруси Чурай, в частности — суд над ней, разворачивается на фоне тревожной панорамы. Марусю обвиняют в отравлении казака Гриця Бобренко, ее же любимого. Сцена судебного действа далекого ХУІІ века преисполнена удивительного многоголосия: две языковые стихии — казенная, судебная и живая, разговорная — переплетаясь, образуют настоящую словесную симфонию. Потерпевшие, свидетели, обвинители, судьи, райци, просто присутствующий на суде люд. Я насчитал в этом экзотическом полтавском «хоре» около двух десятков голосов: Бобренчиха, Параска Демиха, Леско Черкес, охранник мельниц Феско, войт Семен Горбань, судья, Галя Вишнякивна, отец ее Вишняк, трактирщица Таця Кисломедка, полковник Пушкар, Семен Капканчик, Чураиха, Яким Шибилист, посланец из Сечи, Ящиха Балаклийская Кошевая, атаман Гук, Иван Искра. А еще ведь есть коллективный голос («мы, вряд»). Просто любители зрелищ, которым лишь бы было о чем посплетничать. Трагическое пересекается с бытово-комичным, высокое с низким; калейдоскоп «правд», свидетельств, оценок, разных представлений о преступлении, справедливости, любви, чести и бесчестии, совести, праве не может не поразить своей пестрой изменчивостью.

В «Лесной песне» Леси Украинки экзотика полностью отлична: первозданная, будто еще языческая, природа Волыни; народная демонология; причудливый «союз» лесных созданий и сельского люда.

НЕОРДИНАРНЫЕ ГЕРОИ: АПОЛОГИЯ НЕПОВТОРИМОГО «Я»

Среди героев неоромантических произведений всегда есть те, которые выпадают из общего ряда, противопоставляются будничному течению жизни. В драме-феерии Леси Украинки таковой является Мавка. «Лесная девушка» в «ясно-зеленій одежі», разбуженная мелодией Лукашевой сопилка. Дитя свободной волынской природы с «какой-то тоской вплоть до слез» в глазах. Тоска, акцентированная поэтессой уже в первой ремарке, предвещает драму. Мавка и в лесу «абсолютно одинока», что же касается мира людей, то в нем она оказывается просто лишней. Недаром же Леший предупреждал ее: «минай людські стежки, дитино, бо там не ходить воля»; «раз тільки ступиш — і пропала воля»... И Мавка вскоре сама убеждается в том, что жизненная рутина действительно имеет страшную силу: она засасывает в свое болото каждого, кто хоть как-то выделяется среди других (история Лукаша). Она уничтожает человеческую неповторимость.

Апология свободной, цельной личности, суверенности «Я», неоромантический дух свободы, отторжение серости и унификации — это именно то, на что не могло не отозваться творческое естество Лины Костенко.

Маруся Чурай в ее романе тоже не такая, как все. В глубокой и искренней натуре девушки из Полтавы живет сильное максималистское начало. Мать Гриця говорит, что ее сердце «горде і трудне». Трудное — потому что не признает компромиссов, отвергает получувство, мучается одиночеством, требуя подлинности и полноты во всем. В любви прежде всего.

МАРУСЯ В ТЮРЬМЕ. ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПО ИЗДАНИЮ РОМАНА 1979 Г.

Гордое и трудное сердце Маруси выбрало Гриця Бобренко, который показался ей рыцарем. Однако в действительности его душа раздвоена, расколота, как дерево после удара молнии. Возникает драма неравенства душ — поэтическо-максималистской и обыденно-прозаичной. Размышляя в тюрьме над своей затруднительной любовью (раздел «Исповедь»), Маруся Чурай находит весьма точные слова, которые объясняют драму двух неравновеликих сердец:

Моя любов чолом сягала неба,

А Гриць ходив ногами по землі

И в тех ее словах больше горечи и вздоха, чем упрека или осуждения.

Гриць и в самом деле будто завис между «небом» и «землей»: он живет «на две души». В конечном итоге верх берет «земное», а не «небесное», и Бобренко, в сущности, повторяет драму Лукаша. Ему также дано было что-то неординарное, однако — характера не хватило, высоты испугался. Мир поймал его богатством Гали Вишнякивны, искушением более простого и понятного (чем с Марусей) жизни-бытия. Причем, трудность «бобренковского» выбора еще и в том, что он не однократный, а ежедневный, всегдашний, пожизненный. И так всегда у человека: по лезвию добра и зла он ходит ежедневно.

Если бы Лина Костенко писала только о любви и предательстве, ее роман закончился бы разделом «Казнь», в финале которого появляється Иван Искра с гетманским универсалом о помиловании девушки. Приговор отменен (а мы из Марусиной исповеди знаем, что она и не отравляла Гриця: «Я не труїла. Те трикляте зілля він випив сам. Воно було моє»).

Разделом «Казнь» роман, однако, не завершается, поскольку он не только о любви и предательстве. Маруся Чурай — «піснетворка», поэтическая душа своей казацкой нации, и именно поэтому после «Казни» появляется раздел «Богомолье», в котором, по словам Ивана Дзюбы, «мотив судьбы Маруси Чурай окончательно перерастает в мотив судьбы Украины».

Похоронив мать, Маруся идет на богомолье в Киево-Печерскую лавру. Перед ее глазами предстает истощенная войнами украинская земля, на которой «споконвіку скрізь лилася кров». Всплывают исторические реминисценции; в наплывах размышлений об украинской судьбе возникают фигуры Яремы Вишневецкого, Байды, Наливайко, Остряницы. А после того как случайным спутником Маруси становится безымянный странствующий дьяк, в разговорах этих двух паломников все настойчивее начинает звучать болезненная тема черных дыр истории, памяти и беспамятства. Подтверждается правота слов Ивана Искры: достоин ли чего-то народ, который пренебрегает своими певцами, казнит их?

Дьяк и себе приобщается к болезненной теме: о руинах Трои знает каждый, так как был Гомер, рассуждает он, — а кто же в мире знает о Киеве, о героях украинской истории? И вздыхает: «Велике діло — писані слова...» Не названное, не записанное в «великой книге» народа покрывается пеплом, непознанное — переходит в небытие. Остается разве что вздохнуть: «Хоч би які лелеки Гомера нам в колиску принесли!»

А впрочем, странствующий дьяк, этот видавший виды книжник-мудрец, апологет духовной свободы, кажется, таки не догадался, что рядом с ним была именно та поэтесса, чьему таланту по силам «велика книга нашого народу»! Да и разве только дьяк? В глубинах сознания нации еще не вызрела, не оформилась потребность в писаных словах, в духовных проводниках, в таких певцах, как Чураивна, которая чувствует себя лишней на своей земле. Иван Искра, гетман Богдан, странствующий дьяк — не слишком ли мал круг тех, кто понимает, что не только саблей утверждается Украина?

Маруся в том путешествии в Киев преимущественно молчит, то слушая дьяка, то думая свое. Ее выжженная страданиями душа все чаще сосредоточивается на вечном. Она будто прощается с миром, предчувствуя, что ее жизненный круг замыкается.

И все же Лина Костенко завершает историю Маруси Чурай картиной радостного пробуждения природы. Финал поэмы — симфонический: мотив смерти здесь вплетен в пронзительную музыку разнообразной, неисчерпаемой в своих формах, трагической и прекрасной жизни, которой нет конца (возвышенная хвала жизни в ее конфликте со смертью — также характерная черта неоромантического стиля!). Маруся чувствует дыхание «светлого воскресенья», уже стоя на краю своей судьбы. Она слышит, что Полтавский полк, отправляясь на войну, поет ее «Засвіт встали козаченьки», поэтому и Марусины песни становятся частью борьбы за свободу Украины. Они тоже фрагмент великой симфонии истории.

КОНТРАСТЫ

Неоромантический мир всегда преисполнен резких контрастов, а контраст, говорил Иван Франко, является «одним з наймогутніших способів поетичного малювання». Контрастное рисование возмущает душу читателя; оно «шарпає нашу уяву від звичайного асоціаційного ряду до незвичайного або просто супротилежного». Эффективее всего это происходит в «тих творах, де темою є змішані чуття, драматичні ситуації, сильні людські афекти та пристрасті» (Франко І. Із секретів поетичної творчості. — К., 1970. — С.101).

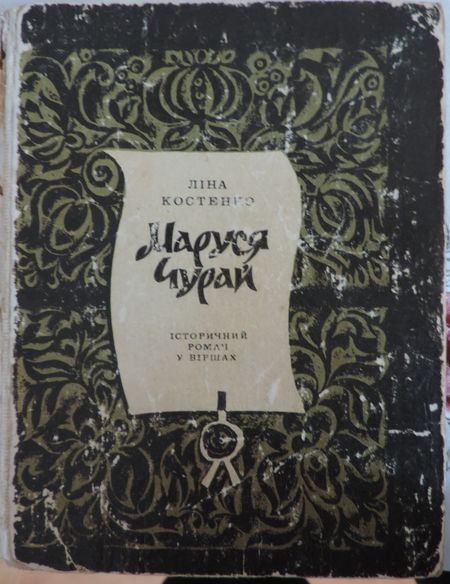

ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ РОМАНА «МАРУСЯ ЧУРАЙ» (1979 Г.)

Так и в романе Лины Костенко: уже в сцене суда с пестрым многоголосием диссонирует загадочное молчание Маруси Чурай. Все будто раскололось пополам: мир свободный, органический столкнулся с закостенелым, бюрократическим, безнадежно догматичным. Две ипостаси этого расколотого украинского мира — бесстрашные запорожцы и «домарики», которые сидят на печках. С одной стороны — казацкая вольница, непринужденность человеческих отношений, безоглядность и открытость натур; со второй — латы условностей и функций, осторожность и расчет, замороченность буквой» иерархических писаных и неписаных законов, выслужливость и привычка к имитации, игре, «театру».

Красноречивой является сцена в первом разделе, в которой казак Лесько Черкес взрывается гневом против «домариков»:

Він тільки зблід і губу закусив,

та так судейських з себе і струсив:

— Ви канцілюги, у чорнилі пальці,

бумажне кодло, воло набивне,

хватальники, в походах небувальці,

кого взялись подужати ... мене?!

Та навпростець, в єдиний сплиг,

спрожогу -

Такого хлопця вдержати хіба? -

Поміж людей проклав собі дорогу,

Та по столу

навідліг

як вруба!

Суддя здригнувся. Одсахнувся натовп.

Горбань охляв од чуба до халяв.

Козак спітнів. Козацька щабля навпіл.

А стіл стоїть. Так само, як стояв

Сцена эта, как видим, символическая. Стол, о который разламывается казацкая сабля, — это уже не просто реалистичная деталь: речь идет о неподвижной, вечно живой, чуть ли не демонической «власти столов»! А «власть столов» называется знаем как: «бюрократией».

Романтическое двумирье в романе Лины Костенко имеет драматическое выражение. Особенно пронзительными являются контрасты, которых преисполнена история любви. Чураи и Вишняки. Иван Искра и Гриць Бобренко. Небо и земля. Поэзия и проза. Максимализм и прагматизм. Безоглядность и «трезвость». Душевный порыв и меркантильный расчет. В этих альтернативах вторит драматургия «Лесной песни» с ее тоскливым мечтанием о свободе, чистоте, естественности.

СИМВОЛЫ

Сцена, в которой казацкая сабля разламывается, не выдержав удар о вечный стол, далеко не единственный символический план в неоромантической стихии «Маруси Чурай». Мерцание, приращивание смыслов чувствуется и в коротком, преисполненном жизнерадостной ясности и «улыбающемся» разделе «Дедова Балка». Речь в нем о деде Галернике, «самітника і химерника», действительно «немрущого діда», который не собирается прятаться в крепость от напавший. Он остается в своей Дедовой Балке в тяжелый час, пережить который ему помогают презрение к смерти и пренебрежение к врагу. Что-то есть в нем от казака Мамая, что-то — от запорожских характерников, что-то — от казака Невмираки из Франковых «Великих роковин», от Довженковых дедов. Это живое олицетворение трудолюбивого украинского рода, символично легендарный образ, который вселяет чувство неубиенности Украины.

ТОСКА ПО НЕБУ

Неоромантические произведения оставляют «послевкусие»: они пробуждают тоску по тому же НЕБУ, которое является альтернативой приземленному, серому бытию. Пролистав последние страницы новеллы Михаила Коцюбинского «На камне» или его же повести «Тени забытых предков», мы остаемся наедине с пронзительным ощущением хрупкости мира, в котором вращается человек. Свет борется с темнотой; все трагически балансирует; мертвое хватает за ноги живых. Однако над всем этим господствует могучий зов метафорического неба, вечный порыв души человеческой, которая хочет чистоты и красоты.

Это неоромантический эмоциональный регистр, присущий не только прозе Коцюбинского 1900-1910-х годов, но и «Лесной песне» Леси Украинки, некоторым произведениям Александра Олеся... Вы еще не забыли «тугу аж до сліз» в глазах Мавки? В финале драмы она становится и нашей тоской по гармонии, совершенству душ, воздуху свободы.

Роман Лины Костенко также преисполнен неоромантических чувств. Тоска по небу здесь такая же сильная, как и вера в триумф жизни, в мощь и бессмертие высокого поэтического слова, в конце концов — в неубиенность Украины, душа которой откликается в песнях Маруси Чурай.