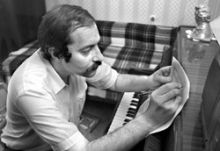

Киевский композитор Ефим Гофман из тех, не слишком заметных делателей искусства, что присутствуют в нем чаще всего опосредовано, через свои сочинения, полотна, фильмы — в остальном сторонясь света. Их работа — несколько новых оттенков в сложной картине созидания национальной культуры; но без этих оттенков, штрихов сама картина будет катастрофически неполной.

Гофман на сегодня является одним из интереснейших композиторов театра и кино: музыка к пяти спектаклям, среди которых и «Счастливые дни» по одноименной пьесе Семюэля Беккета в постановке Олега Липцына, и к одиннадцати фильмам (здесь стоит отметить саунд-треки к легендарному «Человеку с киноаппаратом» Дзиги Вертова и к лентам Сергея Маслобойщикова «Певица Жозефина и мышиный народ», «Шум ветра»). Кроме того — плодотворная искусствоведческая деятельность, эссе-исследования творчества Альфреда Шнитке и Андрея Синявского. В целом, — все, что делает Гофман, он делает очень точно, с мастерской легкостью и одновременно парадоксальной глубиной.

Недавно Ефиму исполнилось 40 лет. Мы воспользовались этим поводом, чтобы рассказать нашим читателям о человеке, который, вне сомнений, заслуживает более широкой известности.

— Ефим, ваши опусы практически невозможно услышать в живом исполнении. С чем это связано?

— Я, по преимуществу, пишу музыку для кино и театра. Это совершенно сознательный выбор. После консерватории, думая о том, чем заниматься, я все более и более ощущал, что композиторская работа — лишь одна из сторон полноценного существования. Читать, смотреть, слушать, общаться с друзьями, близкими по духу людьми для меня не менее важно, нежели работать в своей профессии. А работа для кино и театра оставляет свободное пространство, необходимое для остальной жизни. Во-вторых, — сочинительство для кино и театра — это работа на стыке разных видов искусства. Музыка, литература и кинематограф для меня вещи равнозначные, таким образом получается, что я реализую возможность существования внутри культуры в целом, а не в узкоцеховой сфере. Кроме того, я сам уподобляю свою работу ремеслу литературного переводчика, или художника, занимающегося книжной графикой. Почему-то не возникает вопроса, почему Александр Лозинский переводил Данте, а Константин Богатырев — Рильке, а не занимались поэзией. Внутренне, для себя, я считаю такой выбор оправданным.

— Но вы же проходили традиционный путь?

— Да, окончил композиторский факультет Горьковской консерватории в 1986 году. Хотя сам коренной киевлянин.

— И выбор, о котором говорите, сделали сразу?

— Как-то естественно сложилось. Я увидел, что это дает результаты, которые вызывают позитивную реакцию у профессионалов, слушателей, зрителей.

— А как вы оказались в России?

— Это произошло при содействии человека, к которому я испытываю безграничную благодарность — Альфреда Шнитке. Мне было 16 лет, когда я с ним познакомился. Причиной знакомства было безумное восхищение и невероятный интерес к его творчеству.

— Кстати, почему вы решили заняться столь диковинным в раннем возрасте делом, как сочинительство?

— Музыкальные способности у меня проявились рано, с шести лет. Но, честно говоря, занятия эти были в значительной мере выбором моих родителей. Я не имел тогда больших возможностей самому проявить волю. Вот так жизнь сложилась, что я занялся музыкой. Но это было предпочтительней, чем точные науки или инженерные работы, которыми занимались родители и их круг.

— Но, собственно, хотелось бы услышать вашу историю знакомства со Шнитке…

— Я узнал по справочнику номер его телефона, предварительно позвонил ему из Киева и попросил показать ему свои сочинения. Но показ сочинений был лишь поводом. Причиной было желание познакомиться и пообщаться с человеком, для меня являвшимся фигурой воистину харизматической. А тогда же были совершенно другие времена — 1981 год. Шнитке исполняли невероятно мало, записывали на пластинки крайне ограниченно и не самые главные сочинения, то же и с партитурами. Одним словом, я поехал в Москву. Шнитке, мало того что являлся гениальным композитором, был еще и человеком беспредельного благородства, и проявил ко мне удивительное внимание. В течение двух часов слушал мою музыку. А ведь кое-что из того, что я ему показывал, мне и самому было неловко исполнять, а он настаивал — «покажите». И после того он сказал, что ему нравится, что у меня есть все основания поступать в консерваторию, и выразил готовность посодействовать в этом, познакомил меня с прекрасным педагогом, профессором Сидельниковым. В Московскую консерваторию поступить было крайне сложно, но экзамены там на несколько дней раньше, чем в остальных местах. По композиции я получил «4». А в процессе общения со Шнитке мы проговаривали такой вариант — куда податься, если не получится в Москве. И я сам вспомнил, что в Горьком тогда играли музыку Альфреда Гарриевича, там состоялась скандальная премьера его Первой симфонии, которую не пропустили в Москве, и уровень тамошних музыковедческих сборников был несопоставим с тем, что публиковалось в Киеве. И когда я сказал об этом Шнитке, он спохватился — да, действительно, если не в Москву, то имеет смысл ехать в Горький. А потом я убедился, что обстановка в Горьковской консерватории — несравненно более прогрессивная, толерантная по отношению к авангарду и экспериментам, чем в Киеве.

— Виделись после этого?

— Дважды во время учебы, и еще дважды после окончания консерватории — в 1986 и в 1988 годах, а в 1989 он перебрался в Гамбург и бывал в Москве уже наездами. Увы, уже с 1985 года, когда я виделся с ним позже, он очень болел. Последние его годы были невероятно тяжкими и страшными…

— Помните ли вы свою первую работу на экране?

— Документальный фильм в 1987 году на «Укркинохронике» — «Как нам грядущее дается». По тематике — ленинской — он был для меня малоинтересен, но я позвонил Альфреду Гарриевичу, спросил его, стоит ли браться — зная о его нравственной бескомпромиссности, и о том, что он много писал для кино. И Шнитке мне сказал, что, по его опыту, часто на протяжении съемок фильм мог приобрести самую разную направленность, о которой не только композитор, но и сам режиссер не думал, когда затевал работу, и поэтому лично мне он советует не отказываться. Единственное, — не стоит писать то, за что потом было бы стыдно. Слава богу, музыка обслуживала ряд, не связанный с идеологией, поэтому я мог оставаться в рамках пристойного вкуса. Этому принципу я следую и поныне — поскольку работы, увы, бывают разные. Далеко не все из того, что приходится делать, мне как человеку и зрителю близко, но, если я чувствую, что могу оставаться в сфере серьезной музыки, я эту работу беру. Если же это каким-то образом сопряжено со сферой китча, шоу-бизнеса, я отказываюсь. Не пишу для рекламы, для сериалов. Вот так.

— А как зарабатываете?

— Проблемы действительно есть, но я еще и преподаю в детской музыкальной школе — веду занятия с детьми по композиции и импровизации.

— Нравится?

— Скажем так: будь у меня альтернатива, я бы занялся чем-то другим. Но, с другой стороны, и эта работа полезна. Ведь не ставится задача делать из детей профессиональных музыкантов, тем более композиторов. Но если благодаря такого рода занятиям, посредством игры, импровизации, провокации детской фантазии школьники приобщатся к музыке, — будет уже неплохо.

— Вы привязаны к какой-либо среде в Киеве?

— Безусловно, есть круг друзей.

— Уточню: есть ли то, что вы могли бы назвать профессиональной средой?

— Это очень точный вопрос, ибо одна из проблем, которые меня волнуют и удручают, — отсутствие среды подлинной интеллигенции как единого целого, способного влиять на общественную духовную атмосферу. Это касается всего постсоветского пространства, но Киева в еще большей степени, нежели Москвы, и это очень печально. Истинная интеллигенция есть, но она, к сожалению, атомизирована, пребывает в распыленном виде. Своих друзей в Киеве и Москве я имею основание причислять к подлинной интеллигенции, и считаю величайшей радостью, благом и честью, что могу близко общаться с ними.

— Не жалеете, что осели в Киеве?

— О Москве действительно жалею. Если бы у меня в юности были возможности перебраться туда, я бы ими воспользовался, но таковых не имелось. Насчет дальнего зарубежья — категорически нет. Но при этом должен сказать, что проблемы существования интеллигенции на сегодняшний день, по моему представлению, — суть общемировые. И чисто географическая перемена места жительства не очень-то способствует их решению.

— А соотнесенность с определенной национальной культурой?

— Я по своим убеждениям — космополит. Это очень немодно в современной Украине, но я не собираюсь от этого отказываться. Я принципиально открыт мировой культуре. Единственная оговорка в том, что я по своей изначальной самоидентификации ощущаю себя человеком русской культуры.

— С чем это связано?

— С тем, что важнейшим духовным фундаментом, еще более важным, чем музыка, основой восприятия культуры в целом для меня является русская поэзия. Так получилось.

— К какой эпохе вы питаете особенное пристрастие?

— Для меня невероятно дорого начало ХХ века, — Серебряный век, и культура, и атмосфера того времени — сложная, неоднозначная, но невероятно привлекательная. Вообще интересна культурная атмосфера первой половины ХХ века, возросшая на фундаменте века Серебряного, вспомните великую четверку, — Пастернак, Мандельштам, Ахматова, Цветаева. Кроме того, — подобного рода и уровня явления в Европе тех лет: музыкальный авангард, творчество Малера, нововенская школа, Стравинский — одновременно и русский, и европейский, и американский художник. Коме того — великие явления западной литературы, особенно немецкая и австрийская литература той эпохи. В юности для меня важен был Томас Манн, а в боле зрелом возрасте — очень значительным событием стал Роберт Музиль, книга «Человек без свойств». Это громадное, грандиозное явление.

— А если говорить о временах более близких нам…

— Это 1960-е. И отечественные, и западные. Не имею в виду то узкое, политизированное восприятие шестидесятников, когда берут несколько не самых, на мой взгляд, интересных фигур, и через них выстраивают некую идеологию. Для меня шестидесятые — это Шнитке, Сильвестров, Губайдуллина, Арво Пярт в музыке, в литературе — Андрей Синявский, Иосиф Бродский, в кино — Андрей Тарковский. Неважно, что они, может быть, еще более значительно и серьезно проявились в последующие десятилетия, но завязалось все в тот период.

— Вы любите литературу, выступаете с литературоведческими штудиями…

— Скажем так, со свободной эссеистикой. У меня есть эссе о Шнитке, ряд текстов о творчестве любимого мною Синявского. Осенью прошлого года я принимал участие в литературной конференции, посвященной Синявскому, которая проводилась в Москве, в РГГУ. Там были столь весомые личности в мире литературоведения и культурологии, как Георгий Гачев, Вадим Гаевский, Юрий Манн, и мой доклад, на основе которого потом было написано эссе — «Пырнуть пером. К проблеме мировоззренческой дерзости Синявского» — вызвал на удивление доброжелательный отклик. И вдова Синявского, Мария Васильевна Розанова, после конференции говорила, что мой доклад показался ей особенно соответствующим духу Синявского.

— Получается, литература — хобби, или музыка — досуг?

— Опять же, исходя из того, что я говорил выше — и музыка, и литература, и эссеистика, и свободное существование, не укладывающееся в некую рубрику — равнозначимые стороны, ипостаси моей жизни.

— Выходит, и хобби как такового нет.

— Да. Потому и ощущаю близость к Ульриху, герою книги Музиля, что «человек без свойств» — свободное существование внутри культуры, духовно насыщенной жизни, свойственное ему — близко и мне.

— Получается, вы живете, как говорится, во второй — художественной — реальности…

— Думаю, что это реальность первая. Реальность, не сопряженная с рутиной жизни, поднимающая чуть-чуть выше будней или погружающая нас глубже — это и есть первая реальность, и именно так можно, на мой взгляд, воспринимать дерзкие слова Ульриха, нечто вроде девиза — «отменить реальность!»

— Вопрос из будней: а как вы боретесь с бытовыми проблемами?

— Решаю каждый раз по мере их возникновения. Как все люди.

— Что самое сложное в работе для экрана и сцены?

— Трудности — не знаю… Но о специфике я говорил — сложно было бы работать в этой области, не зная чего-то за пределами музыкальной сферы. Поскольку работа эта предполагает знание кинематографа, театра, литературы, живое ощущение визуального ряда и умение внутренне соотнести его с рядом звуковым. Кстати, у меня был один случай, когда я писал музыку, совершенно не зная о том, что же будет представлять собой режиссерско-сценарная сторона ленты.

— Название, если не секрет?

— «Шум ветра». В процессе работы Маслобойщиков не давал мне читать сценарий. Его режиссерская идея заключалась в том, чтобы звуковой ряд не зависел от происходящего на экране, он задумывал музыку как контрапункт, дав мне задание вывести этот ряд из песни Шуберта «Лесной царь», сделать инструментальные парафразы. И когда я уже показывал результаты, и там были вещи, которые выходили за рамки «Царя», Маслобойщиков все это принимал. Более того, дальше он меня на это провоцировал и даже взял за основу фильма то, что я воспринимал как проходной эпизод.

— Но разве не бывает столкновения ваших амбиций и амбиций режиссера? Не перетягиваете на себя одеяло?

— Никакого перетягивания — я ни на что не претендую, режиссер главный, главное — его замысел.

— Каково тогда место композитора в фильме или спектакле?

— Весьма скромное. Превышать отведенные рамки я никоим образом не собираюсь.

— Разве не приходится идти на компромиссы?

— Если я предчувствую, что такая проблема возникнет, я просто на такую работу не иду. Если уж я берусь, то знаю, что сомнительных ситуаций не будет и я смогу в нормальном спокойном содружестве с режиссером выполнить задачи, которые передо мной ставят.

— И, все-таки, не дает покоя вопрос — чем вас привлекает эта работа?

— Помимо вышесказанного — тем, что иногда она способствует расширению круга человеческого общения и живому ощущению общей ситуации культурной жизни, атмосферы, может быть, в большей степени, если бы я отшельнически сидел в кабинете своем.

— Самый, может быть, главный вопрос: что такое музыка?

— Скажем так: способ воплощения подлинного. Один из способов. Такой же, как литература, кино, театр, живопись.

— А что есть подлинное?

— Ответа, я думаю, не будет. Невозможно. Лучше помолчать, как молчит, допустим, Джон Кейдж в своей пьесе «4.33».

— Что такое стиль для вас?

— Ничего оригинального не скажу. Я полагаю, вслед за многими мыслителями, что стиль — это человек, а не то, что чисто механически напяливают на себя как одежду. Подлинный стиль укоренен в индивидуальности, личности, произрастает из ее сути. Другой вопрос, что невероятно интересна бывает игра со стилями, когда художник четко ощущает грань между индивидуальным, произрастающим изнутри, и существующим где-то вовне. И тогда стилем можно поиграть как с маской, что создает ощущение карнавальности, невероятно плодотворное для культуры, на мой взгляд. И это ощущение карнавальности, кстати, очень было близко и Шнитке, и Синявскому. Отсюда и моя привязанность к ним. Причем это карнавальность не банальная, не приземленная, не превращающаяся в массовое шоу, а глубоко индивидуализированная, присутствующая, как это бывает у Синявского, на уровне нескольких строчек, одного абзаца, короткой реплики, которая сразу воспринимается как голос, личина некоего гротескного персонажа.

— Но где карнавал — там и смерть…

— Можно это воспринимать как устрашающий образ; но я думаю, что это свидетельство укорененности карнавала как одной из возможностей существования в экзистенциальных основах бытия. Это то, что придает качеству карнавала большую весомость, основательность, впрочем, как, я думаю, и культуре в целом. В том, что культура изначально обращена к вещам трагическим — основа ее значительности.

— Выходит, вы любите играть?

— Люблю, но в то же время принципиально дистанцируюсь от того, чтобы заигрываться. Заигрывания я боюсь. В игре есть потнециально опасный момент утраты своего «я», это, кстати, проблема нашего времени, нашей постмодернистской реальности, — вот что вызывает у меня настороженность и побуждает от некоторых вещей держаться подальше.

— Вам недавно исполнилось 40 лет. В некотором роде роковая дата. Каковы ваши ощущения по этому поводу?

— Ничего особенного. Жизнь идет, как шла, так и, смею надеяться, будет идти и дальше. Не собираюсь ничего переоценивать. Как-то складывается, что важные вещи, которые происходят постоянно, — естественным образом придают новое качество жизни, а ничего сверх этого придумывать даже не хочется…