В Национальной опере Украины прошла премьера, которая ломает стереотипы и является необычной постановкой для киевских подмостков.

Вряд ли в мире существует ещё одна опера, овеянная столь же мистическим ореолом, как «Фауст» Гуно, воспетая в культуре. Тема поиска самого себя, осуществляемого при участии потусторонних сил, занимает особое место в европейской литературе. Ей уделяли внимание и Ницше, и Гёте, и Гофман, и Булгаков, и Андреев, и многие другие.

Фауст — центральная фигура многих философских концепций. Это лицо реальное (по некоторым сведениям, г. г. жизни 1480 — 1520), однако давно ставшее таким же полулегендарным, обобщённым персонажем, как Робин Гуд или Дон Жуан. Гёте, создавая своё произведение, основывался на множестве старинных, в т.ч. фольклорных источников. Первая часть трагедии Гёте всегда имела особую привлекательность для композиторов, режиссёров и до сих пор провоцирует на сценические интерпретации. Неспроста к этому сюжету обращались коллеги Гуно — Берлиоз, Бойто, Вагнер, Шуман, Лист.

Философская трагедия Гёте получила иную интерпретацию у авторов либретто оперы «Фауст» Ж. Барбье и М. Карре. Сохранив наиболее зрелищные эпизоды первоисточника, насыщенного социально-философской проблематикой, либреттисты приблизили его к «простой жизни людей». Опера Гуно «Фауст» наряду с его же «Ромео и Джульеттой» — не только одно из лучших его произведений, но и первый образец лирической оперы. Она написана в лучших традициях французского оперного театра; например, нарядный балет в третьем действии (Вальпургиева ночь), не играющий большой роли в драматическом развитии действия — несомненная дань театральной традиции, одним из любимых элементов которой всегда был танец.

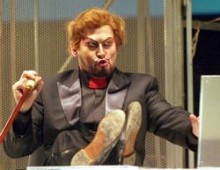

В течение ХХ века Национальная опера Украины осуществила 10 интерпретаций «Фауста». Трудно браться за постановку оперы после того, как в ней блистали Шаляпин, Собинов, Гмыря, Соловьяненко… Новая версия родилась благодаря целой команде постановщиков: итальянскому режиссёру Марио Корради, дирижёру Владимиру Кожухарю, хормейстеру Леву Венедиктову, сценографию осуществил Андрей Злобин, балетмейстер —Виктор Яременко. На премьере главные партии исполняли представители молодого поколения труппы Национальной оперы: Тарас Штонда (Мефистофель), Татьяна Ганина (Маргарита), Николай Шуляк (Фауст), Игорь Мокренко (Валентин). Опера идёт на языке оригинала — французском, который, увы, нередко звучал в устах артистов, утрачивая своё фонетическое своеобразие ( с большим акцентом). Следить за содержанием помогало электронное табло, но оно отвлекало публику от вокзала.

В концепции Корради главным действующим лицом является представитель пекла — Мефистофель; а хрупкая Маргарита становится его соперницей в борьбе за Фауста. Этот герой — человек, непокорный обстоятельствам, стремящийся к недостижимому, к власти над своей судьбой. Впрочем, если Мефистофель — один из тех героев, которые привлекают своей обаятельной порочностью, то Фауст не столь уж однозначный персонаж и не только жертва дьявольских козней. Фауст тоже является сильным соперником сатаны, и несмотря на провокации последнего, делает выбор сам. Но от его вероломства умирает Маргарита, и от его руки погибает Валентин.

Поэзия первоисточника оперы воплотилась в модернизованном антураже сценографии. На сцене были представлены множество символов нашего времени. Например, утрата гармонии с самим собой выражалась в наркомании, офисные стулья и ноутбук в лаборатории Фауста, интерьер в стиле хай тек, экран с соответствующим действию изображением в качестве задника. Костюмы (Анны Ипатьевой) тоже были очень современными. Сюжет оперы не меняли, и поэтому смех в зале вызвала реплика Мефистофеля, который спел про свою «шляпу с пером», а на самом деле был одет в черную тройку «от кутюр» и вообще был без головного убора, т. е. выглядел так, как любой деловой мужчина нашего времени. Представляясь и хвастаясь своими «богатыми одеждами», Мефистофель показывал кредитки... Фауст превращался в юношу после инъекции неведомого вещества, сделанной загадочным лицом в красном. Маргарита исполняла «Балладу о Фульском короле», подпевая, слушая плейер. Постановщики отказались от исторических костюмов, переселив всех персонажей в ХХI век: одежда героев, как и униформа солдат, была полностью современной (за исключением ружей старого образца). Авангардные для оперы костюмы смотрелись иной раз пестровато, но радовали глаз своей красочностью. На сцене неизменно находилось сооружение в виде кольцеобразного подиума и, будучи выигрышным для сценографии, было, похоже, не совсем удобным для актеров. В передвижениях солистов и хористов по скользкому металлическому скату чувствовалась скованность. Несколько портило масштабный (4 часа) спектакль отсутствие его целостности. Драматургически «пустые», словно концертное исполнение, затянутые эпизоды чередовались с остроумными и оригинальными (понравилась публике серенада Мефистофеля в третьем действии). Не очень удачными показались статичность героев, которые часто исполняли свои партии строго в направлении зрительного зала, что не совсем органично соотносилось с сюжетом, и скромность световых эффектов. Разрушению единого действия способствовал и балетный фрагмент, мало связанный с контекстом оперы. К плюсам режиссерской работы хотелось бы отнести трогательные и нетривиальные любовные сцены, остроумные и забавные находки. Марио Корради сделал попытку придать спектаклю более современное звучание, но с привычкой наших артистов к более традиционной манере держаться на сцене это выходило не всегда убедительно.

Мнения насчет режиссерской концепции разделились: кто-то счел постановку слишком далекой от смысла произведения; многие, напротив, проявили интерес к непривычному оформлению спектакля. Однако зал был полон, публика сопереживала как героям, так и исполнителям ролей, встречая аплодисментами едва ли не каждый сольный номер. В завершение спектакля публика аплодировала стоя… Обращение к тому, что всегда актуально — любви, прощению, вере, борьбе добра и зла, — в сочетании с замечательной музыкой, свежестью сценического оформления, зрелищностью, живым театральным действием — не только привлекало и дарило удовольствие, но и заставляло думать и сочувствовать. А значит — выполняло главную задачу искусства: делать нас (зрителей) лучше.