Недавно закончился очередной XVII съезд Коммунистической партии Китая, наметивший планы на ближайшее будущее одной из самых быстро развивающихся стран мира. И снова многие у нас и в других странах СНГ задаются уже сакраментальным вопросом: почему получилось у Дэн Сяопина и не вышло у Горбачева? Можно ли было реформировать СССР, хотя бы так, как предлагал Андрей Дмитриевич Сахаров, готовивший проект Конституции Свободных Государств Европы и Азии? И таких вопросов достаточно много, только ответы на них получить сложно, а иногда и невозможно. Есть только версии.

НЕ ОЧЕНЬ ПОХОЖИЕ

Свержение династии Цин в результате Синьхайской революции в 1911 г. положило начало длительному и мучительному процессу формирования современного китайского государства. Народу пришлось пережить иностранную интервенцию, борьбу милитаристов между собой и фактический распад государства, длительную гражданскую войну, курс трех красных знамен (большого скачка) и почти десять лет смуты — так называемой культурной революции, затеянной Мао Цзедуном как заключительный аккорд борьбы за власть. Коммунистический режим в Китае хоть и был в какой-то степени подобен СССР, но имел и серьезные отличия. Да вообще не слишком много общего найдется между китайскими и вьетнамскими коммунистами с их товарищами в Северной Корее или на Кубе. Хотя знамена, под которыми они выступают, «цвета одного».

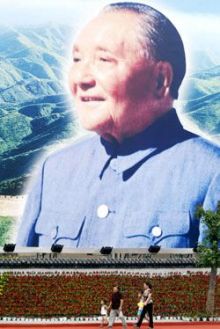

Архитектор китайских реформ Дэн Сяопин родился в 1904 г. в провинции Сычуань, там же родился и будущий премьер Государственного совета Чжоу Эньлай. Дружба этих двух прагматиков часто выручала Дэн Сяопина в трудные периоды его жизни. Родители назвали его Дэн Сяньшэн. Семья была не бедная, на хлеб с маслом хватало. Ребенка определили в школу, где он среди прочего освоил французский язык, что очень помогло в будущем. В школе получил прозвище Дэн Сисянь, которое уже во Франции, куда он уехал учиться, было заменено на Дэн Сяопин. Два иероглифа его имени переводятся как «маленький» и «ровный». Роста он действительно был небольшого, а вот что касается ровного, то на этот счет имеются разные мнения. Его острые и часто язвительные высказывания доводили, например, советского идеолога Михаила Суслова до белого каления. Сам Мао Цзедун говорил: «Дэн меня уважает, но на заседаниях Политбюро садится от меня подальше. Знает, что его шутки я не терплю». В 1926—1927 Дэн Сяопин под фамилией Дроздов учился в Москве в университете им. Сунь Ятсена. Здесь он слушал лекции Николая Бухарина, к которому на долгие годы сохранил чувство уважения. Когда в Китае наступила пора реформ, то на первом этапе именно труды Бухарина служили теоретической основой пути к социализму с китайской спецификой. В то же время московский период жизни Дэн Сяопина выработал в нем критическое отношение к советскому опыту и Сталину. В периоды противостояния Коминтерна, КПСС и КПК он всегда поддерживал линию Мао Цзедуна, настаивая на том, что советский опыт неприемлем для Китая. В июле 1963 г. именно Дэн Сяопин, как генеральный секретарь возглавлял партийную делегацию на последних переговорах КПСС и КПК в Москве. После этого наступил разрыв между партиями и значительно ухудшились межгосударственные отношения.

После захвата власти коммунистами и провозглашения КНР начался переход к плановой экономике. Однако даже во времена большого скачка и культурной революции планированием было охвачено только 1200 наименований товаров, в то время, как в СССР планировалось производство 25 миллионов видов продукции. Такой доведенной до абсурда централизации китайская экономика никогда не знала, что позже сыграло огромную роль в процессе реформирования. В СССР государственный сектор охватывал 95—97% экономики, а в Китае — только 19%. Почти 71% населения был занят в бездотационном сельском хозяйстве, в то время как в СССР оно было полностью убыточно и в нем работало только 5—16% населения в зависимости от регионов.

Важнейший отличительный фактор китайского коммунизма — аграрные отношения. Хотя земля после 1949 г. была национализирована, но в процессе ее раздачи в начале 50-х гг. прошлого века обошлось без раскулачивания и депортации «справных хозяев». Даже в народной коммуне земля была закреплена за производственными бригадами, а крестьяне часто работали на своих же участках. После роспуска коммун каждый остался на том участке, который до этого и обрабатывал. Крестьянство в Китае, в отличие от СССР, было привилегированным классом. Его не морили искусственным голодом, не высылали и не расстреливали. Китайский крестьянин всегда был индивидуалистом. Он не знал, что такое община, и всегда выживал самостоятельно, так как надеяться ему было не на кого. Никакого чувства патернализма у него не было, поэтому реформы конца 70-х гг. были с энтузиазмом поддержаны — и страна скоро наелась досыта. Большая масса сельского населения, которая еще имела навыки самостоятельного хозяйствования, обеспечила страну продовольствием и создала необходимые условия формирования внутреннего рынка товаров и услуг.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СТРЕЛКИ

Свои исторические стрелки СССР проходил несколько раз. Возникала возможность повернуть на путь реформ, но справедливые ожидания кончались очередным разочарованием, хотя объективные предпосылки для них были. Но в СССР дважды побеждала «банда четырех»: первый раз в 1927— 1929 гг. в лице Сталина и его окружения, а второй раз — в 1953— 1954 гг. во главе с Хрущевым. Несмотря на неоднократные попытки, реформы умирали на корню, и в первую очередь — по субъективным причинам. Наступил момент, когда СССР реформированию уже не подлежал. Что и подтверждается провалом перестройки. Летальный исход предотвратить было уже невозможно. Китаю повезло в том отношении, что благодаря Дэн Сяопину исторические стрелки не были пропущены.

Некоторые объективные обстоятельства, содействовавшие реформам в Китае, мы отметили выше. Были и другие, тесно переплетенные с субъективными.

Еще перед Второй мировой войной в СССР был создан огромный военно-промышленный комплекс. В период холодной войны вся страна работала на оборону, к тому же генералы ВПК после некоторых конфликтов (ленинградское дело, дело авиаторов, адмирала Кузнецова) нашли общий язык с партийными бонзами в центре и на местах. Наступил момент, когда ВПК уже начал работать не на оборону, а на самое себя. К 1990 г. СССР имел 40 тысяч танков, в то время как США — только шесть тысяч. И так по каждой позиции вооружений. Произведенные боеприпасы просто некуда стало девать — и их оставалось подрывать, отравляя атмосферу и переводя материальные ценности. Красные директора, в первую очередь оборонных заводов, в своем большинстве категорически не хотели перемен и тормозили, а часто и просто саботировали их, насколько это было в их силах. Карикатурная конверсия тому наглядная иллюстрация. В Китае ко второй половине 70-х гг. большой ВПК еще не был создан и не мог являться тормозом реформ.

Еще одно важное отличие СССР и Китая. Партийный аппарат в результате бесконечных встрясок и перестановок во времена большого скачка был полностью деморализован, а во времена культурной революции частично выбит и лишен власти. К 1976 г. он был настолько ослаблен, что не представлял реальной силы и был готов пойти за кем угодно, чтобы только получить столь долгожданную определенность и стабильность. Никакого сопротивления реформам он не только не оказывал, но и был крайне заинтересован в их проведении. Не случайно Дэн Сяопин говорил: «Без смуты культурной революции не было бы и реформ». В период 1966—1976 гг. по разным оценкам от политических репрессий погибло от 200 до 800 тыс. человек. В своем большинстве это были преподаватели школ, вузов, гуманитарная интеллигенция. Инженеров, ученых технических специальностей, менеджеров эти репрессии затронули в гораздо меньшей степени. Даже партийных функционеров по большей части не расстреливали, а ссылали в деревни или маленькие города. Дэн Сяопин, несмотря на свои 65 лет, был вынужден работать на тракторном заводе в уезде Синьцзянь провинции Цзянси. Правда, пострадал его сын, студент университета, которого разъяренные хунвейбины выбросили из окна третьего этажа (он остался на всю жизнь инвалидом). Таким образом, необходимый кадровый резерв сохранился, надо было расставить всех по местам. У Дэн Сяопина этот процесс занял более трех лет, и только потом реформы пошли быстрым темпом. У нас же в период 30—40-х гг. всех, кто хоть как-то умел думать, расстреляли, сгноили в лагерях, а уцелевших целенаправленно от этого отучали. Был момент, когда оцепеневший от страха партийный аппарат был согласен на все — в 1953 году, сразу после смерти Сталина. Но своего Дэн Сяопина тогда не нашлось. Возможность реформ была утеряна окончательно.

Еще один консервирующий элемент — армия. Вооруженные конфликты, в которых участвовала китайская армия, — от Кореи до Вьетнама в 1979 г. — особых лавров ей не принесли. Победы, если они и были, покупались ценой больших человеческих потерь. Именно военная верхушка была движущей силой на пути реформирования. Когда весной 1976 г. Дэн Сяопин в очередной раз был отстранен от власти и попал в опалу, министр обороны маршал Е Цзяньинь и командующий Гуандунским военным округом Сюй Ший вывозят его на курорт около Гуанчжоу, где он и пережидает под охраной военных очередной припадок революционности великого кормчего. Есть основания полагать, что для доказательства слабости китайской армии и дискредитации той ее части, которая поддерживала «банду четырех» во главе с женой Мао Цзедуна Цзянь Цин, был затеян вооруженный конфликт с Вьетнамом. В нем китайская армия понесла большие потери в людях и технике, а поставленных целей не достигла. Генералов, не лояльных Дэн Сяопину, по результатам кампании тихо отправили в отставку. Остальные поддержали реформаторов, так как китайские генералы понимали, что только сильная экономика способна дать им современную военную технику. В СССР военная верхушка в большинстве своем состояла из победителей во Второй мировой войне и психологически не чувствовала необходимости перемен. Ей казалось, что «от тайги до британских морей» равных им нет. Даже война в Афганистане не уменьшила косности маршалов и адмиралов. Военные сопротивлялись переменам и были основой ГКЧП.

Свои исторические стрелки СССР пропустил очень давно. Провал реформ в средине 60-х гг., которые связывали с именем председателя Совета министров Алексея Косыгина, показал, что партийный аппарат, руководство ВПК, маршалы и генералы, руководители спецслужб ничего в стране менять не хотят и любые изменения отторгают. Даже робкие, чисто косметические попытки хоть что- то сделать в виде ускорения и интенсификации в начале горбачевского периода были решительно отвергнуты и дискредитированы. Сейчас мало кто помнит дело АНТ. Его затеяли высшие партийные функционеры и руководители спецслужб с целью дискредитировать нарождающееся кооперативное движение. Надо отдать должное, операцию провели с блеском. Реформам был нанесен очередной сильный удар.

Пойти по китайскому пути в середине 80-х гг. и позже уже было невозможно. Для этого в стране отсутствовали как объективные, так и субъективные предпосылки. Альтернативы не было. Впереди — либо революция, либо развал. Партийный и государственный аппарат оказался не в состоянии даже возглавить революцию сверху, дело свелось к авантюре под названием ГКЧП. Такое государство существовать не могло. У СССР остался только один путь — в пропасть.