Ситуация в украинском христианстве, межконфессиональные взаимоотношения, проблемы, связанные с духовной миссией Церкви в современных условиях — этот круг вопросов постоянно находится в зоне внимания «Дня». Это не удивительно, ведь наша Церковь отделена от государства, но не может быть отделена от общества, следовательно, активно участвует в обсуждении и решении острых проблем жизни страны.

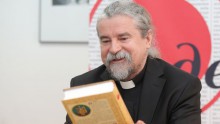

Поэтому услышать из «первых уст» оценку положения дел в украинском православии, получить комментарий относительно актуальных проблем религиозной жизни, узнать о малоизвестных страницах истории нашей церкви — это всегда интересно, необходимо и уместно. Гостем «Дня» был архиепископ Харьковский и Полтавский (Украинская автокефальная православная церковь) Игорь (ИСИЧЕНКО), человек глубокой эрудиции, широких взглядов на жизнь (не только церковную, но и общественную), интересный собеседник. Владыка Игорь является автором многочисленных книг по истории Церкви в Украине, истории украинской литературы эпохи Барокко, в свое время принимал участие в создании культурологического общества «Спадщина», Общества украинского языка, основании первых приходов УАПЦ в Восточной Украине.

Разумеется, диалог с уважаемым гостем охватил широкий круг проблем. Назовем лишь некоторые из них. Как архиепископ Игорь относится к перспективам создания единой Поместной Православной Церкви в Украине и каким образом это необходимо делать? Какой исторический путь прошла Украинская автокефальная православная церковь и какими являются ее взаимоотношения с другими христианскими конфессиями, в частности с УПЦ КП и УГКЦ? Благодаря чему украинский народ сумел сохранить христианские основы своего миропонимания на протяжении веков? В чем заключается пастырская миссия Церкви в сегодняшней Украине?

Это — лишь некоторые из обсуждаемых тем. Разговор был содержательным, в чем могут убедиться читатели «Дня».

Игорь (ИСИЧЕНКО): — В настоящий момент для нас всех наибольшей является такая психологическая проблема: каким образом освободиться от синодального, еще дореволюционного, представления о церкви как института священнослужителей? Созданию нормальных церковных общин на востоке и в центре Украины больше всего мешает неготовность людей почувствовать себя членами общества, брать ответственность за их развитие.

Лариса ИВШИНА: — Один мой знакомый из Донбасса рассказывал, как хотел помочь общине и церкви, но люди там даже не умели креститься. Традиция была полностью разрушена. Поэтому, возможно, нужно начинать с самых простых этапов обучения?

И.И.: — Мы все привыкли, что Донбасс — урбанизированный и атеистичный. Но с подобным я сталкивался и на Полтавщине, где среди прихожан были бабушки, которые тоже не умели перекреститься. Потом я задумался: они ведь воспитывались при комсомоле 1930—1950-х гг.! И мне в этом плане легче работать с молодежью и людьми среднего возраста. В этом есть небольшое преимущество востока Украины над Западом. Один мой знакомый, критически оценивая земляков-галичан, как-то говорил: «Наши думают, что они все знают. На востоке знают не все и готовы учиться». В церкви, как и везде, очень важна открытость человека и готовность меняться.

Л.И.: — Какими в 90-х гг. вам виделись перспективы? Думали ли тогда о своей жизни в религиозном контексте?

И.И.: — Когда я приходил в церковь, у нас была очень простая альтернатива — существовала лишь РПЦ и Украинская автокефальная православная церковь. Ситуация значительно усложнилась в 1992 году, когда оказалось, что украинских церквей может быть несколько, и они не в очень дружеских отношениях между собой.

Для нас всех в начале 1990-х наиболее опасным обманом была созданная во времена коммунизма мифологема о двополярности мира. То есть у нас был атеистический коммунизм, а его противовесом на Западе было христианское общество. Но и западное общество позиционирует себя как постхристиянское, либеральная цивилизация, которая относится к церкви не менее отчуждено, чем коммунисты.

Понятие поместной церкви в начале 90-х не возникало, потому что это казалось самоочевидным. Я и сейчас вспоминаю слова, которые любил повторять патриарх Мстислав: «Признайте себя — и все вас тогда признают».

Как известно, УАПЦ в диаспоре в 1995 году фактически потеряла автокефалию, добровольно войдя в состав Константинопольской церкви с сохранением определенного самоуправления. Это в Украине было воспринято неоднозначно. Оказалось, что существует проблема в отношениях со Вселенским патриархатом, связанная с доминированием Московского патриархата в межправославных отношениях, благодаря политической поддержке Кремля и манипулированию церковью. Сегодняшний драматичный процесс подготовки Всеправославного собора свидетельствует об ограниченности возможностей Вселенского патриархата в самостоятельном движении.

Игорь СЮНДЮКОВ: — Мы знаем, какой сложной была история Украины — кровавые, очень тяжелые отношения с соседями, с польской католической церковью, с московской православной... В настоящий момент мы видим серьезные внутренние проблемы среди украинских христианских конфессий. Тем не менее, что дало силу нашему народу на протяжении стольких веков сохранить христианские принципы, христианский дух и не потерять Христа и его силу?

И.И.: — Как это не парадоксально, один из первоэлементов здоровой религиозности человека заключается в умении понять ограниченность роли церкви. Церковь не является целью — она лишь орудие для спасения. Церковь является институтом антиномичным, боголюдским, она принадлежит и к небу, потому что является его отпечатком на земле, и к земле. Я знаю не одного молодого человека, который, сверхактивно войдя на церковную «кухню», потом терял здоровую религиозность, которая у нее была. Зато мои бабушки были глубоко верующими людьми, хотя в моем городке все церкви были разрушены еще в 30-х гг. Но они очень скептически относились к послевоенному священничеству, считая, что «все священники — коммунисты»...

Думаю, что как раз умение преодолеть барьеры в отношениях с церковью, умение почувствовать в церкви присутствие Христа как первичной силы и вторичность всех тех проблем, которые вносит в церковь человек — это и является признаком духовного здоровья.

У нас в Украине существовала крепкая традиция независимости церкви от государства — это принципиальное отличие киевской религиозности от московской. Даже в Киевском княжестве, притом что церковь была государственной, она имела свою позицию, отличающуюся от князя во многих моментах. Конечно, митрополиты были греками и, возможно, это имело какой-то позитивный смысл. Но и обычные церковные люди были достаточно критичными относительно правящей элиты. Преподобные Антоний и Феодосий Печерские имели собственное отношение к сыновьям Ярослава Мудрого и их борьбе за Киев — Феодосий даже отказывался поминать узурпаторов Киева.

Но потом Украина вошла в состав инославных государств — языческого Великого княжества Литовского, Польского королевства с церковью латинского обряда. И собственная Киевская церковь оказалась единственным институтом, который сохранял этноконфессиональную тождественность. Все это дало возможность воспринимать церковь как институт более близкий к народу, чем к власти.

Дмитрий КРИВЦУН: — Между Украинской автокефальной православной церковью (обновленной) происходили переговоры с УГКЦ. На каком этапе в настоящий момент находится этот процесс?

И.И.: — Я был последовательным сторонником интегрирования во Вселенское православие через сочетание с нашей церковью в диаспоре. Однако это оказалось невозможным. И тогда я отважился предложить епархиальному собору стратегию, которая очень серьезно расколола нашу епархию. Я предложил обратиться с просьбой к епископату Греко-католической церкви о братских советах относительно перспективы объединения в сопричастности и с Римом, и с Константинополем. С тех пор начались активные переговоры. В настоящий момент процесс идет достаточно продуктивно. Понятно, что необходимо одобрение наших проектов в римской курии, потому что никто не заинтересован в том, чтобы осуществлять какие-то структурообразующие процессы в Украине вопреки воле религиозных центров. К сожалению, большая часть священников испугалась и, думаю, мотивы этого испуга были разными. Над кем-то тяготели стереотипы о врагах-католиках, кто-то — просто боялся канонической дисциплины, от которой в УАПЦ очень отвыкли за последние годы.

Д.К.: — Сегодня объединение вокруг УПЦ (КП) выглядит и представляется альтернативой господству и средством вытеснения Московского патриархата как агента влияния в Украине. Видите ли вы какие-то другие пути этого процесса?

Л.И.: — Война обострила этот вопрос, и молодое поколение, не зная пути, хочет Киевскую церковь. А какими могут быть пути — никто не может сказать. Как это объяснить?

И.И.: — Я с уважением отношусь к патриарху Филарету и его религиозной организации. Его шаги и эволюцию я расцениваю как подвиг, а в Киевском патриархате появилось много атрибутов украинской церкви. Но считаю УПЦ (КП) политическим проектом, который имеет смысл, однако относительно ее перспективы сотворения духовно здорового организма, который совмещает мессийную динамичность и укоренение в национальной традиции, у меня возникает целый ряд сомнений. По этому поводу я вспоминаю евангельский сюжет о старых мешках. Конечно, УПЦ (КП) — это не «старые мешки», она меняется. Но у меня свои основания для такого суждения, поскольку я был свидетелем формирования УПЦ КП и видел, как ныне покойный Василий Червоний топал ногами на о. Владимира Ярему, с возгласами: «Вы ничего не понимаете, вам власть приказала, и вы должны объединиться». Поместность — это не только институционная независимость от других центров, это также и сохранение идентичности церковной традиции. Киевский Патриархат имеет большое преимущество над УАПЦ и УГКЦ в том, что он не отбрасывает синодальные традиции, а подхватывает и продолжает ее, потому сельским приходам на Волыни намного легче перейти к нему, потому что единственное, что нужно изменить — язык богослужения.

Л.И.: — По-видимому, многие ваши прихожане считали, что наиболее логичным было бы объединение с Киевским Патриархатом.

И.И.: — У нас этого не было точно, потому что там был свой образ УПЦ (КП), отношений с ним. Поскольку некоторые приходы, возникавшие в УАПЦ, под воздействием админресурса переходили к Киевскому патриархату и оставляли после себя нехороший след.

Л.И.: — Получается, Украине нужна реальная реформация?

И. И.: — Слово «реформация» я бы не употреблял.

Л.И.: — Но какая церковь интересна сегодняшнему живому украинскому обществу, которое хочет оторваться от постсоветской матрицы и занять свое место в мире? Сегодня мы живем в многоконфессиональном мире, и не боимся этого, но часто эти конфессии являются инструментами других государств. Не игнорируем ли мы это во время погружения в нюансы духовных перипетий?

И.И.: — Люди, которые занимаются церковной политикой, это последовательно игнорируют. Мне кажется, сегодня, по-видимому, первый трезвый администратор в Департаменте по делам религии Андрей Юраш, который разбирается в церковной политике, невзирая на все свои симпатии к УПЦ (КП). Он достаточно осторожен в высказываниях и в формировании государственной стратегии, за что ему и достается со всех сторон. Но я рад, что этот человек сегодня на своем месте.

С другой стороны, если говорить о Реформе, то мы до сих пор не приняли одну фигуру, которая в настоящий момент должна была быть для нас исходной. Митрополит Петр Могила был ключевым лицом в представлении о нашей собственной аутентичной киевской Реформе. Он сделал ее мудро, синтетически, и благодаря этому Киевская церковь в течение десятилетий от начала 30-х гг. ХVII ст. была законодателем идей во всем православном мире. Это было золотое время для Киевской митрополии. Потом в силу разных обстоятельств она потеряла свой приоритет. Но могилянский опыт помогает нам искать эти импульсы не только вне Украины, но и в самих себе.

Л.И.: — Что касается Папы. В Украине достаточно болезненно восприняли его встречу с патриархом Кириллом. Заявление, сделанное после встречи, особенно относительно взгляда на войну на востоке, поставило и наших граждан-католиков и римо-католиков в очень сложное положение. Как вы восприняли это?

И. И.: — Добавить к комментариям Блаженнейшего Святослава и митрополита Любомира (Гузара) нечего, поскольку отнестись к этому документу более критично, чем руководство УГКЦ, трудно. Но нужно вспомнить, когда было создано российское государство, Московский патриархат, и когда появилась папская дипломатия. Очевидно, последняя более древняя, и не все ее нюансы мы можем оценить и понять.

Я таким вижу путь интегрирования в украинскую церковь: когда люди будут замечать связь между национальным колоритом — вторичным в церкви, и первичным — искренностью служения. Коррупция появляется там, где есть двойные стандарты, где нет ощущения органичности своего призвания и служения. В результате в таких же общинах развиваются монархические идеи, вывешиваются иконы адмирала Ушакова, Матроны Московской, царской семьи

Необходимо учесть динамику восприятия этого документа. Ведь наиболее болезненно его встретила шовинистическая часть РПЦ. Происходит безумная кампания критики патриарха Кирилла в России. После упокоения патриарха Алексия ІІ были выборы, Кирилл рассматривался российскими националистами как опасная «прозападная альтернатива российским патриотам», наибольшим из которых тогда выглядел епископ Чукотский Диомид (Дзюбан), уроженец Луганской области. Патриарх Кирилл — воспитанник митрополита Никодима (Ротова) — человека, который в России считается криптокатоликом, тем более что умер он на руках Папы Римского. Поэтому все его воспитанники и соратники автоматически ставятся под сомнение.

Валентин ТОРБА: — Однако за два года до начала военной агрессии РПЦ очень активизировалась именно на востоке Украины: везли церковные реликвии под лозунгами «Кирилл — наш патриарх». Но почему «наш»?

Л.И.: — Это был идеологический отдел обеспечения будущей агрессии.

И.И.: — В целом, проект «Русского мира» работал на имперскую идею, но все же, возможно, тогда патриарх рассматривал ее как модель для «посткоммунистической симфонии», где церковь займет роль не просто «слуги государства», а ее партнера. Это не удалось и, кажется, от этой идеи в России отошли.

В.Т.: — Если раньше в СССР было КПСС и КГБ, то сегодня — ФСБ и РПЦ.

Л.И.: — И агенты влияния в украинских верхах, которые очень удобны и которых благодаря протекции Кирилла продвигают по службе.

И.И.: — Я таким и вижу путь интегрирования в украинскую церковь: когда люди будут замечать связь между национальным колоритом — вторичным в церкви, и первичным — искренностью служения. Коррупция появляется там, где есть двойные стандарты, где нет ощущения органичности своего призвания и служения. В результате в таких же общинах развиваются монархические идеи, вывешиваются иконы адмирала Ушакова, Матроны Московской, царской семьи.

Ольга ХАРЧЕНКО: — Владыка Игорь, на ваш взгляд, Майдан, события на востоке Украины повлияли на людей? Стали ли люди ближе к вере?

И. И.: — Хотелось бы так думать. Но есть опасность мифов, которые создаются вне контекста. Думаю, что изменений намного меньше, чем мы хотим себе представлять. Пока что структурные изменения в сознании людей не произошли, а та пассивная часть безразличных к будущему своего государства людей где-то «села на дно». Немного поработала СБУ и уже нет таких публичных манифестаций сопротивления «киевской хунте», как год назад, но на уровне домашних разговоров все это осталось. Вера, которая появляется во время опасности, тоже немного опасна, поскольку она порождается испугом и стремлением найти защиту.

Л. И.: — В этом смысле интересным является пример японцев, которые говорят, что они не очень религиозные люди. Доктор философии в их католическом университете рассказывал мне: «Мы можем заключать брак в буддистском храме, а другой ритуал проводить в синодальном храме». У них также существует «непреодоленное язычество». Возможно, его и не нужно преодолевать, поскольку оно для многих людей является нынешним взглядом на экологический мир. У украинцев, невзирая на раннее принятие христианства, сектор осмысленного христианства не совпадает с ареалом влияния православных церквей. Я, например, считаю, что Россия православная, но не христианская.

И. И.: — Относительно язычества я бы сказал, что существует опасность посткоммунистического неоязычества. Я заметил, что люди, которые были активными комсомольцами или коммунистами, легче входят в тоталитарные секты или неоязыческие общества, чем в церковь.

Л. И.: — Современная церковь требует усилий.

И. И.: — Любая церковь требует усилий и терпения. Если этого нет, то церковь погибает.

Чем порождено преимущество УГКЦ над православной церковью? Она имела период катакомб. До этого, в 30-е годы у митрополита Шептицкого были непростые отношения с ОУН, конфликты с патриотическим сообществом. На момент начала Первой мировой войны до двух третей священников Греко-католической церкви были москвофилами. Но после пребывания в катакомбах до нас дошла совсем другая церковь — измененная, оздоровленная, насыщенная пассионарным духом.

Л. И.: — Недавно мы вспоминали Ахматову и ее фразу о том, что встретились две России: та, которая сидела, и та, которая сажала. В случае религиозной жизни встретились церкви: одна из них вышла из катакомб, а другая не протестовала, когда ее туда сажали и забрала ее храмы. Кто должен начать разговор об этом?

И. И.: — Разговор об этом идет постоянно. Война началась не после Майдана — она шла раньше. Ведь постоянно продолжались разговоры о применении силовых методов влияния на своих оппонентов: с одной стороны, что «нет на вас Сталина», с другой — «чемодан, вокзал, Россия». Это уже война, которая продолжается в сердцах, но в конечном итоге она обязательно материализуется.

Л. И.: — В случае с «чемоданом, вокзалом, Россией», мы можем осуждать форму, но так или иначе мы должны защититься от агрессии. Как это сделать, если мы будем очень политкорректными, толерантными и высоконравственными относительно врагов и коллаборантов?

И. И.: — Я думаю, что здесь есть одна ценность, сила которой может всегда быть сильнее ненависти и враждебности — это сила любви.

Л. И.: — Но в условиях войны человек должен идти на фронт и убить врага. Поэтому он оставляет за собой право больше любить свою родину.

И. И.: — Да, убить врага, и об этом придется говорить не раз. Недавно у меня была дискуссия с человеком, который спрашивал о грехе убийства. Я же в свою очередь спросил: кто больше согрешил — тот, кто смирился с убийством, или тот, кто обезвредил кто убийцу? Сила любви — к родной земле, к ближнему — может быть победной. Если ее нет, победы не будет.

Л. И.: — Когда мы начинаем говорить о значимых исторических процессах, интересно вспомнить о вкладе киевского духовенства в сотворение того, что стало потом московской традицией. А роль фигуры Петра Могилы и киевской традиции, связанной с этим, чувствуется еще не достаточно сильно. Возможно, нужно работать, чтобы эту киевскую традицию сделать более очевидной?

И. И.: — Ее нужно сейчас уберечь от профанации. Потому что эти периоды уязвимы относительно искажения, подтасовки под свои модели. Так же, как и засланные в Россию украинские интеллектуалы (святители Димитрий Туптало или Иоанн Максимович), которые поневоле становились творцами имперской религиозной доктрины. В то же время Феофан Прокопович, на мой взгляд, с большим энтузиазмом работал на империю.

У нас есть произведение, за которое боятся браться материковые украинские исследователи, — это «Синопсис» 1674 года, он по сути закладывал фундаменты для имперской доктрины, реализованной Петром І. Единственный, кто отважился на его исследование — Зенон Когут. Да, это самоубийственное произведение, но для искренности это нужно тоже признать. Потому что говорить о том, что только россияне внедрили оккупационный режим — искажение фактов. Наши старшины доминировали в Советский армии, наших чиновников хватало везде, наши бюрократы были самыми страшными в СССР, разве что за исключением Узбекистана. Поэтому украинцы, к сожалению, тоже были частицей имперского механизма.

Л. И.: — Прихожанкой вашей церкви была Валерия Новодворская.

И. И.: — Да. У нас есть отец Яков Кротов, который после всех коллизий, пережитых в России, обратился в нашу епархию с просьбой войти в ее клир. Я рассмотрел его документы, были подтверждения каноничности рукоположений, и их небольшой приход, абсолютно русский по своему характеру, был принят в нашу епархию. Однажды я даже ездил править службу в Москву. Наш приход в Москве, конечно, не признан российской властью, не зарегистрирован. Но он действует. Отец Яков — очень известный человек, активный ведущий «Радио Свобода», участник разных митингов. Валерия Ильинична тоже была нашей прихожанкой, хотя ее здоровье было подорвано. Когда удавалось привезти ее в церковь, она исповедовалась, причащалась — это было нечасто. Но всегда позиционировала себя как наша прихожанка. И незадолго до смерти передала средства на лечение харьковчанина, которого побили сепаратисты на Вербное воскресенье в 2014 году.

Л. И.: — Владыка Игорь, кто у вас любимый герой украинского мира?

И. И.: — Поскольку мы вспомнили о митрополите Петре Могиле, то он, хоть не этнический украинец, сегодня может быть одним из нужных образцов нашему труду.

Л. И.: — А в мировой истории?

И. И.: — Недавно в церковных кругах я вспоминал о своем большом пиетете к Ивану Павлу ІІ. Я бы не стал священником, если бы не выбор Папы в конце 70-х годов, который давал такую прекрасную альтернативу нашим — часто карикатурным — образам священнослужителей.