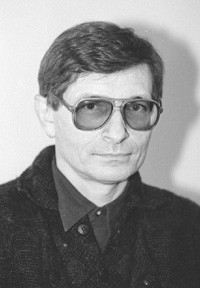

ГОЛОВАХА Евгений Иванович, социолог и психолог, специалист по социальной психологии, политической психологии и социологии личности, доктор философских наук. Родился 13 октября 1950 года в г. Киеве. Закончил Московский университет в 1972 году. После окончания аспирантуры в Институте философии НАНУ в 1976 г., работал в этом институте. С 1991 года — заведующий отделением социальной психологии Института социологии НАНУ, с 1996 — главный научный сотрудник этого института. Автор более 250 научных публикаций, в которых разработаны оригинальные концепции структуры групповой деятельности, психологического времени, саморегуляции жизненного пути человека, этапов развития посттоталитарного общества и его социальных патологий.

Главный редактор академического журнала «Социология: теория, методы, маркетинг». Член исследовательского комитета политической социализации Международной ассоциации политических наук. Действительный член Европейской ассоциации экспериментальной социальной психологии и Американского научного общества исследований личности и социальной психологии.

АНКЕТА «Дня»

1. Какие уроки ХХ века Вы считаете наиболее важными для дальнейшего развития цивилизации?

2. Какие тенденции в развитии украинского общества на рубеже веков беспокоят Вас больше всего?

3. Место и роль науки в жизни общества у нас и за рубежом. Каковы они сейчас и какими Вы хотели бы их видеть?

1. Уроки ХХ столетия требуют основательных и неторопливых раздумий, а времени у человечества осталось не так уж много, если из опыта уходящего века оно уже сегодня не извлечет практические выводы. Поэтому осмысливать все, что мы натворили за последние сто лет, придется «на ходу», рискуя совершить многие тяжелые ошибки, в том числе и непоправимые.

Основной урок — человечество, благодаря своей неугомонной любознательности, теперь может погибнуть не только по естественным причинам, но и от творений собственного интеллекта. По этой же причине можно избежать многих естественных катастроф. Будет ли «джин современных технологий» служить верой и правдой тому, кто извлек его из заточения, или ответит черной неблагодарностью? К сожалению, ответ на этот вопрос остается открытым до тех пор, пока большинство человечества не приобщится к благам современной цивилизации. Произойти это чудо может, но не в обозримой перспективе. Следовательно, весь груз решения глобальных проблем в будущем столетии придется тянуть «западному меньшинству» в условиях постоянного нагнетания антизападных настроений идеологами тоталитаризма, традиционализма, фундаментализма. Боюсь, в этих условиях Запад может пойти на самоизоляцию, пытаясь сохранить благополучие хотя бы в пределах «одной отдельно взятой стороны света». Опыт показывает, что «умные бомбы» могут проучить одного диктатора, но за этот политпросвет слишком дорогую цену платят несчастные люди, которых угораздило появиться на свет в «бывшем втором» и третьем мирах.

2. Вот и Украина никак не может определиться в социальном времени и пространстве. Руку протягивает на Запад, а ноги сами собой семенят на Восток. Советское наследство поделили сильные мира сего, составляющие весьма небольшую часть населения, а растерянному большинству достались только стереотипы уравнительного мышления и ностальгия по старому начальству, которое хоть зарплаты и пенсии «не прокручивало». Украинскому истеблишменту следовало бы усвоить тот урок ХХ века, который хорошо усвоил Запад после фашистской и коммунистической катастроф: сильные в демократическом обществе должны защищать слабых не по сентиментальным соображениям, не из благотворительности, а чтобы слабые (не только инвалиды и престарелые, но и все, кто не умеет быстро адаптироваться к революционным перестройкам) могли найти достойное место в обществе, более достойное, чем на митингах в поддержку красной или коричневой альтернативы демократии. Это меня и беспокоит более всего — элитарный эгоизм нередко заканчивался охлократической реакцией и тоталитарной диктатурой. Надеюсь, что в следующем столетии элита будет более образованной, более цивилизованной и менее истосковавшейся по материальным благам, чем большинство нынешней.

3. Наука науке рознь. Как социальный институт наука у нас переживает тяжелый кризис и сравнивать ее с западной — все равно что сравнивать зарплаты западных и отечественных профессоров. Как род интеллектуальной деятельности наука сохраняется и умереть не сможет даже в Украине. Все, как в анекдоте о двойнике Маркса, которому партийные органы рекомендовали не дискредитировать классика: «Ну хорошо, бороду сбрею, костюм сменю, а умище куда девать?!» Что на Западе, что у нас, были и будут ученые, которые никуда не денутся от своего креста, даже если придется ставить его на собственные средства. Вот такой я хотел бы видеть науку и в будущем, но осознаю, что большинству научных работников государство и общество все же должны создавать нормальные условия для работы, выделяя на это средства в тех же пропорциях от государственного бюджета, в каких это принято во всех цивилизованных странах.