«Неистовый — шалений, несамовитий, нестямний, скажений...»

(Из русско-украинского словаря)

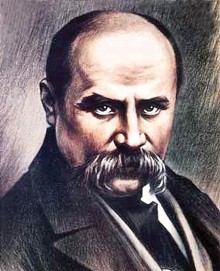

...Меня еще в школе приучили к тому, что Виссарион Белинский и Тарас Шевченко — искренние друзья и единомышленники, что «неистовый Виссарион» не раз защищал от ретроградов украинского поэта, отстаивал его право писать на украинском языке, приветствовал выход в свет «Кобзаря»...

Помнится, что в 1948 году, когда на официальном уровне отмечалось 100 лет со дня кончины Белинского, я, тогда еще ученик десятого класса, подготовил и выступил в своей школе с сообщением о дружбе гениев двух народов. Я искренне верил в то, что рассказывал, слушателям понравилось мое выступление. Такое было время.

Понадобились годы и десятилетия, чтобы я смог с невероятной болью содрать со своих глаз лукавую пелену, хоть немного приблизиться к истине... И помог мне в этом, как это ни странно, сам Белинский.

* * *

1847 год был трагическим в жизни Тараса Шевченко: в том году по доносу провокатора было разгромлено Кирилло-Мефодиевское общество, куда поэт по призванию души вступил в апреле 1846 года. Всех членов общества посадили в тюрьму, а затем сослали в отдаленные губернии России.

Самое суровое наказание получил Шевченко. После заключения в петербуржском каземате «Третьего отдела» его сослали на десять лет солдатом в Отдельный Оренбургский корпус. Утверждая приговор, Николай І собственноручно написал: «Под строжайший надзор с запрещением писать и рисовать». Этот приговор был равнозначен смертному приговору: не мог простить царь поэту его поэму «Сон».

На это грустное событие отозвался и Белинский. В декабре 1847 года он написал письмо Павлу Васильевичу Анненкову — известному русскому критику и мемуаристу. Вот несколько фрагментов из этого письма:

«Тот хахлацкий радикал написал два пасквиля, один на Государя Императора, второй на Государыню Императрицу... Когда царь прочитал пасквиль на царицу, вспыхнул великим гневом... Я не читал те пасквили, и никто из моих знакомых его не читал, но я убеждён, что пасквиль на царицу возмутительно гадок. Шевченко выслали на Кавказ (!?) солдатом. Мне его не жаль: если бы я был судьей, я сделал бы не меньше. Я чувствую личную вражду к таким либералам. Они враги всякого успеха...»

(Не знаком ли вам, читатель, тезис: «Я не читал..., но я убежден...» По такой формуле, помнится, и в новейшее время Олеся Гончара распинали!)

Но это еще не все — в письме Белинского «досталось» и товарищу поэта по Кирилло-Мефодиевскому обществу Пантелеймону Александровичу Кулишу. Он тоже, как и Шевченко, был арестован и наказан.

Следовательно, мы имеем дело не только со всплеском пещерных эмоций, но и с определенной мировоззренческой концепцией, которая выходит за рамки частных отношений двух людей. А это уже дело серьезное. Вот и такие, выходит, были в тогдашней России «революционные демократы»!

Письмо это сначала меня ошеломило. Не верилось! Как? Чтобы Белинский и именно вот так высказался, именно вот так мыслил?! Сначала даже не верилось, что такое письмо могло быть. Но достаточно было еще и еще раз полистать соответствующий том произведений Белинского (Полное собрание сочинений. — Т.9, Москва — Ленинград. — 1958), чтобы убедиться в том, что так оно и было.

Здесь и началось мое просветление — переоценка деятельности и литературного наследия «неистового Виссариона». А между тем в моей записной книжке за этим эпизодом появился ряд других... И начала вырисовываться достаточно-таки неприглядна личность русского шовиниста и монархиста, который, когда нужно, не побрезгует и неправдой.

Вот, например, Белинский заявляет: только с присоединением (именно так: не «воссоединение», а «присоединение»!) Малороссии к России туда «хлынула цивилизация».

Но всем хорошо известно, что после 1654 года не в Киев, а в Москву (а впоследствии — и в Петербург) из года в год откомандировывали — случалось, что и под конвоем — профессоров известной во всей Восточной Европе Киево-Могилянской академии, чтобы просветить темный московский люд, ведь там было действительно «темное царство» и до Михаила Ломоносова (кстати, слушателя Киево-Могилянской академии!) не было высших учебных заведений.

А вообще-то, на что бы ни упал взгляд Белинского — то ли на ещё одно произведение Шевченко, то ли на историю Украины (которую он демонстративно именовал «Малороссией»), все вызывало у русского критика неприятие, крайне усиленное болезненной эмоциональностью и неуважением к автору.

Вот и отзыв Белинского на поэму Шевченко «Гайдамаки», вмещенную в №5 «Отечественных записок» за 1842 год, был негативным. Хотя в советском шевченковедении пытались как-то смягчить эту негативную критику, объясняя ее полемическим запалом автора, обстоятельствами общественно-литературной жизни и тому подобное. Но что с того...

Павел МАЗУР, учитель и просвитянин, Мариуполь