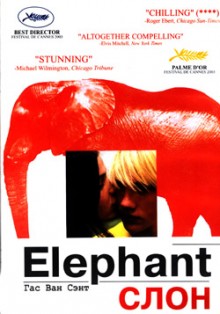

Похоже, отечественный прокат дал слабину. Не в смысле того, что ослабел финансами, материальными ценностями или руководством. А просто ни с того ни с сего решил прервать безвкусную жвачку своих вялотекущих голливудских будней по-настоящему хорошим фильмом. На столичные экраны — причем в нескольких кинотеатрах — вышел «Слон» Гаса Ван Сента. Конечно, на афишах он анонсирован как «скандальный», «шокирующий» и тому подобное — хотя особой скандальности там нет как нет, кино на самом деле достаточно сдержанное, — но надо же как-то соблюсти неведомо кем придуманные правила игры в коммерческий кинематограф. Факты от этого не менее отрадны: теперь украинский зритель может посмотреть один из лучших фильмов американского (да и мирового) кино последних лет, обладателя золотого дубля Канн 2003 года — Пальмовых ветвей за лучший фильм и лучшую режиссуру.

Помнится, автор этих строк воспринял тот вердикт весьма настороженно: ведь пресса уже успела раструбить о том, что «Слон» снят по мотивам совершенно реальной истории, когда в школе американского городка Коламбайн двое пацанов, назвавшись «мафией в шинелях», перестреляли почти два десятка человек — соучеников и учителей. Вышедший за год до этого и получивший, кстати, «Оскара» документальный «Боулинг для Коламбайна» упитанного скандалиста Майкла Мура, посвященный тем же событиям, оказался на поверку скорее профессиональной спекуляцией на горячую тему. И это неудивительно, ведь и литературной, и кинематографической практикой доказано, что произведения по мотивам уголовной хроники почти никогда не бывают художественно состоятельными, чаще всего выходит серая середина: материал «живой жизни» отчаянно сопротивляется сколь угодно мощному артистическому усилию.

Однако «Слон» — это невероятное и счастливое исключение. Сравнительно с той степенью метафизического ужаса, которая в нем заложена, тот же «Боулинг», да и большая часть иных современных фильмов на тему насилия кажутся просто переслащенным сиропом. Рядом с работой Ван Сента можно поставить только еще один столь же великий и безнадежный кошмар — «Забавные игры» Михаэля Ханеке (к сожалению, до нашего проката так и не добрался). И там, и там действует пара юных головорезов, которые проводят свои злодейства как занятную игру, в которой чувствуют себя абсолютными хозяевами; и там, и там жертвы не просто беспомощны, но и ведут себя максимально самоубийственным способом; и там, и там — особое построение сюжета, которое намертво связывает и убийц, и жертв. Но на этом параллели заканчиваются — это все же совершенно различные фильмы.

«Слон» — идеальный фильм про убийц и убийство. День в рядовой американской школе. Американские акселераты и акселератки ходят, разговаривают, ссорятся, едят, бегают, умничают, все они молодые, красивые или не очень, самоуверенные ли зажатые — обычные, одним словом. Вообще все, что происходит, — очень буднично. И облака текут своим чередом по ясному небу, и солнышко сквозь них проглядывает. Постепенно начинаешь себя ловить на том, что как-то все эти облака и разговоры, отношения и даже слезы не то чтобы даже подчеркнуто обыденны, а словно неощутимы… Вернее, мы воспринимаем все это, всю реальность фильма как будто сквозь вату, словно происходящее на экране приглушено, слегка отморожено, подернуто ровным тонким слоем привычного безразличия, равнодушия. Мало того — каждое событие из этой будничной тягомотины повторяется по несколько раз, причем каждое новое повторение — с точки зрения нового героя, из другого ракурса или угла, камера все время перескальзывает с персонажа на персонаж, следует то за очкастой неудачницей, то за тремя сплетницами-хохотушками, то за влюбленной парочкой, то за вечно расстроенным блондином, у которого проблемы с отцом. Гас Ван Сент щупает этого невидимого слона за разные части чудовищного тела — колонна? канат? змея? проблемы с родителями? подавляемая гомосексуальность? комплекс неудачника? невезение с девчонками? Что, черт возьми, происходит?

И так до тех пор, пока все эти шатания слепцов, которые режиссер ловко навязал зрителям (а зрители так же точно «ощупывают» мозгами событийную действительность, которую понять не в силах), не переходят в однозначный, четкий и определенный двойной узор убийств. Двое мальчишек с автоматами попросту узурпируют все эти многоугольные блуждания, забирают всю силу объективного взгляда себе, камера уже больше ни на кого не отвлекается. Но что поразительно — туман, психологическая вата продолжают окутывать все происходящее как ни в чем не бывало; жертвы продолжают быть заторможенными и воспринимают все так же, словно у них отключено самосохранение в принципе.

И вот эта сурдинка, под которую происходят ужасные, в сущности, вещи, это ощутимое равнодушие, которое через взгляд камеры передается и зрителю — поражает больнее всего.

Но ведь и аудитория не чувствует боли как таковой. Только задним числом, постепенно, наступает понимание того, что боль эта — всеобъемлюща, равна вселенной, и рассеяна даже по солнечному небосклону — и лишь изредка прорывается уколами выстрелов.

А за диковатой ритмикой автоматных очередей — иной звук.

Это та поступь, которую никто не слышит — не топот слонов, но шаги Командора, приглушенные ковролином.