Определенное отношение к древнегреческой цивилизации имели нынешние украинские земли Северного Причерноморья, на которых поселились греческие колонисты. «Наша земля, — писал украинский поэт и культуролог Евгений Маланюк, — долгие века принадлежала к антично-греческому кругу, к кругу античной культуры Эллады… В этот факт стоит вдумываться чаще и глубже. Наша земля, следовательно, находится в круге великой, в своем универсализме непревзойденной, собственно, единственной культуры, к которой принадлежал древний мир…»

В древнегреческих городах- колониях Северного Причерноморья была довольно развита грамотность. Об этом свидетельствуют многочисленные надписи и граффити на каменных надгробиях, алтарях, посуде, свинцовых печатях. Свидетельствуют об этом и находки стилосов — инструментов для письма. Школы здесь были подобны школам в «материнской» Греции. Детей учили грамоте, счету, началам литературы и музыки. По свидетельству античного автора Диона Хрисостома, почти все граждане Ольвии знали наизусть «Иллиаду».

Можно также утверждать, что в греческих городах-колониях Северного Причерноморья развивалась и философия. Здесь нужно учесть тот фактор, что сюда переселялись преимущественно выходцы из Ионии, в частности г. Милета. А именно в Ионии и возникла первая философская школа — Милетская. Понятно, что жители городов-колоний Северного Причерноморья поддерживали связи со своими «материнскими» городами в Ионии, и вполне возможно, что оттуда они и черпали философские знания. Колонисты, посещавшие метрополию, возвращались домой, обогащенные новыми сведениями, знаниями и идеями. Они оказывали влияние на духовную жизнь своих граждан. Колонии Северного Причерноморья посещали и выдающиеся представители древнегреческой культуры — Аристей (VI в. до н.э.), Геродот (V в. до н.э.) и другие.

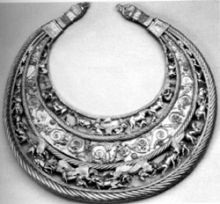

Правда, возникает вопрос, насколько глубоко древнегреческая культура, в том числе и философская, представленная в городах-колониях Северного Причерноморья, могла проникать в среду «варварских» народов, проживавших в этом регионе. Во всяком случае, есть свидетельства, что в окрестностях некоторых городов-государств возникали общины эллинизированного «варварского» люда. Такими были племена калипидов вблизи Ольвии, меоты, которые находились по соседству с Боспором. Определенной эллинизации подверглись также скифы.

Распространенным явлением в Северном Причерноморье стали браки между греками и «варварами». Некоторые выдающиеся деятели античной культуры родились в результате таких браков. Например, Демосфен по материнской линии считался внуком боспорской скифянки.

В свете вышесказанного отнюдь не парадоксальным представляется тот факт, что у истоков философской мысли и богатой интеллектуальной жизни древней Эллады стоял человек, происходивший с территории современной Украины. Имеется в виду философ Анахарсис, о котором неоднократно упоминают древнегреческие письменные источники и которого некоторые античные греки даже причисляли к «мудрецам» — крупнейшим интеллектуальным авторитетам Эллады. В частности, о том, что Анахарсис принадлежал к этой когорте знаменитых, писали Дион Хризостом, Диоген Лаэртский, Плутарх, Эфор и другие античные авторы. Упоминания и ссылки на Анахарсиса встречаются в произведениях выдающихся древнегреческих и древнеримских философов — Платона, Аристотеля, Цицерона, Сенеки. О нем упоминают даже христианские авторы античного периода. Все это свидетельствует о немалом авторитете этого мыслителя.

По свидетельству Диогена Лаэртского, Анахарсис написал восемьсот строк стихотворений о скифских и эллинских обычаях в мирной жизни и на войне. Однако, к сожалению, ни одного стихотворения этого философа не сохранилось. В принципе это закономерно. То же самое мы можем сказать и о других античных философах досократового периода. Однако сохранился ряд свидетельств об Анахарсисе, а также около 50 приписываемых ему высказываний. Это, в частности, размышления о поведении людей, о человеческих взаимоотношениях, о защите собственного достоинства, о зависти, о значении языка, о мореходстве, о гимнастике, о политике и общественном строе, о вине и вредности пьянства и т.д.

Анахарсис (Анахарсий) жил в VI в. до н.э. Родом он был из Северного Причерноморья и считался скифом. Диоген Лаэртский так писал о нем: «Анахарсис, скиф, сын Гнура и брат Кадуифа, скифского царя, по матери же эллин и потому владел двумя языками». По словам этого автора, Анахарсис прибыл в Грецию в 48 ю олимпиаду, в архонство Эвкрата. Через некоторое время он вернулся в Скифию, «но там из- за большой любви ко всему греческому был заподозрен в намерении отступить от обычаев предков и погиб на охоте от стрелы своего брата, промолвив такие слова: «Разум хранил меня в Элладе, зависть погубила меня на родине». Некоторые также считают, отмечал Диоген Лаэртский, что Анахарсис погиб при проведении греческих обрядов. Больше биографических свидетельств об этом мыслителе подает «отец истории» Геродот. Причем эти свидетельства говорят об уважении автора как к Анахарсию, так и к скифскому народу, из среды которого происходил мыслитель. «…Среди племен в припонтийских краях, — писал Геродот, — мы не можем назвать ни одного, кто бы прославился своим умом, кроме скифской народности и Анахарсия».

Далее выдающийся историк античности рассказывал следующее: «Анахарсий объехал когда- то большую часть мира. Во время своих путешествий он набрался много мудрости, а потом вернулся в свою страну, в Скифию. Проплыв на корабле через Геллеспонт, он приплыл в Кизик, и увидел, как кизикенцы празднуют уличный праздник в честь Матери богов, Анахарсий дал торжественный обет Матери богов, если он вернется живым и здоровым на свою родину, принести жертву, так же, как видел у кизикенцев. Когда он прибыл в Скифию, то углубился в так называемую Гилею (эта страна расположена вблизи Ахиллесового пути и вся она заросла разнообразными деревьями). Итак, туда углубился Анахарсий и начал справлять праздник со всеми обрядами в честь богини, держа в руках тампан и навесив на себя священные изображения. Когда он проводил эти обряды, его увидел один скиф и сообщил об этом царю Савлию. Прибыл туда и сам царь, и едва увидев Анахарсия, который проводил там обряды, выстрелил в него из лука и убил его… Итак, он погиб из-за того, что хотел завести иностранные обычаи, и из-за того, что общался с эллинами».

Здесь стоит отметить, что Геродот жил через некоторое время после смерти Анахарсиса, бывал в Северном Причерноморье, и уже поэтому у мы имеем основания больше доверять ему, чем авторам, которые жили позже, в том числе и Диогену Лаэртскому.

Из вышеприведенных свидетельств Геродота и Диогена Лаэртского, а также некоторых других сообщений античных авторов можно сделать несколько выводов о биографии этого мыслителя. Годы его жизни приходятся на время становления древнегреческой философии. Его современниками были Фалес, Солон, другие выдающиеся личности, которых греки причисляют к «мудрецам». Анахарсий не был греком, во всяком случае чистокровным. Он родился в Скифии, отец его был скифом царского рода. Однако, вероятно, мать его была эллинкой. Такие смешанные браки получили определенное распространение среди скифского дворянства. Именно принадлежность Анахарсиса к скифскому дворянству, а также смешанное скифско-эллинское происхождение дали ему возможность посетить древнегреческие земли, где он имел возможность изучать эллинские обычаи и общаться со многими известными в то время эллинскими интеллектуалами. Однако, как будет показано ниже, Анахарсис воспринимал далеко не все, что было присуще высокоразвитой древнегреческой цивилизации. Неоднократно он критически высказывался по поводу порядков, царивших среди греков. И все же он, вероятно, таки набрался эллинского духа. Это имело для него трагические последствия. Вернувшись в свою родную Скифию, он не нашел понимания. А за то, что соблюдал греческие обычаи, был убит. Такой непростой была судьба этого мыслителя.

Как говорилось выше, Анахарсия довольно высоко ценили в древней Греции. Показательно в этом плане упоминание о нем Платона в хорошо известном его трактате «Государство». В десятой книге своего произведения Платон противопоставляет поэзию, в целом художественное творчество философии. При этом пытается показать, что ни поэзия, ни художественное творчество не нужны людям, поскольку только возмущают чувства и не дают им никакой практической пользы. Зато философия, по мнению Платона, должна носить практический характер. И именно в контексте таких соображений звучит следующий вопрос: «Ну а что касается разных там изобретений, полезных для искусств, или других видов человеческой деятельности, то много ли их на счету Гомера, где бы он проявлял свою ловкость на деле, так как говорят о Фалесе из Милета и о скифе Анахарсисе?»

То есть Платон ценил Анахарсиса за то, что тот был практическим философом. О практичности Анахарсиса говорит и Диоген Лаэртский. У него читаем: «Изобрел он (имеется в виду Анахарсис. — ), как уверяют некоторые, якорь и гончарный круг». Разумеется, здесь есть преувеличение. Эти вещи были изобретены задолго до рождения Анахарсиса. Однако подобные свидетельства дают основания говорить о том, что Анахарсий не довольствовался только теоретическими размышлениями, а стремился сделать так, чтобы его знания были полезными для людей.

Практическое направление философии Анахарсиса было одним из факторов, который привел к его общению с известным афинским законодателем Солоном. Вот как об этом рассказывает Плутарх:

«Говорят, Анахарсис пришел к дому Солона в Афинах, постучался и сказал, что он иностранец, пришел заключить с ним союз дружбы и гостеприимства. Солон ответил, что лучше заводить дружбу у себя дома. «Так вот, — ответствовал Анахарсис, — ты сам же дома, вот и заключи с нами союз дружбы и гостеприимства». Солон был в восхищении от его изобретательности; он принял его с радостью и некоторое время держал его у себя, когда уже он сам был общественным деятелем и составлял законы. Узнав об этом, Анахарсис стал смеяться над его работой: он мечтает удержать граждан от преступлений и корыстолюбия писаными законами, которые ничем не отличаются от паутины: как паутина, так и законы, когда попадаются слабые и бедные, их удерживают, а сильные и богатые вырвутся. На это Солон, говорят, возразил, что и договоры люди соблюдают, когда нарушать их невыгодно ни одной, ни другой стороне; законы же он так подстраивает к интересам граждан, что покажет всем, насколько лучше поступать честно, чем нарушать законы. Однако результат оказался скорее тем, который предсказывал Анахарсис, чем тем, на который надеялся Солон».

В этом эпизоде наблюдаем столкновение представителей двух культур, каждый из которых представляет свою «философию права». Солон — фактически предтеча западноевропейского подхода к праву. Он считает, что можно создать законы, которые бы соответствовали интересам граждан государства, то есть заключить своеобразный «общественный договор». А это, в свою очередь, является основой правового государства.

Анахарсис считает такой подход иллюзорным. В данном случае он демонстрирует ментальность скифа-степняка, который живет не по определенным правилам, а по закону силы. По его мнению, установленные законы существуют только для слабых и бедных. У сильного и богатого есть возможности проигнорировать законы. Такой своеобразный «анархизм» Анахарсиса был присущ не только ему, но и его потомкам, проживавшим на украинских землях.

Анахарсис довольно критически относился к демократической системе правления, которая складывалась в ряде древнегреческих полисов, в частности в Афинах. Так, Плутарх, рассказывая об отношениях между Анахарсисом и Солоном, приводит такой эпизод: «Анахарсис, посетив Народное собрание, выразил удивление, что у эллинов говорят умные, а дела решают дураки». Очевидно, он придерживался мнения, что государственные дела должны решать лучшие люди, которые далеко не всегда могут быть избраны демократическим путем.

Анахарсис, судя по всему, заметно отличался от современных ему древнегреческих философов-досократиков. Если те интересовались прежде всего проблемами первоосновы всех вещей, то Анахарсиса беспокоил этические и общественные вопросы. При этом он идеалом поведения считал естественность и простоту. Показательна в этом плане приведенная Диодором Сицилийским беседа, якобы состоявшаяся между царем Крезом и Анахарсисом: «В это время у образованных людей была в моде краткая речь. Крез, показав им (мудрецам) благополучие своего царства, количество покоренных народов, спросил Анахарсиса, как старшего из мудрецов, какое из живых существ он считает самым храбрым. Анахарсис ответил, что самых диких животных, ибо только они мужественно умирают за свою свободу. Крез, думая, что он ошибся и что на другой вопрос даст желательный ему ответ, снова спросил, какое из живых существ он считает наиболее справедливым. Тот снова ответил, что самых диких животных, ибо только они живут согласно природе, а не по законам; природа является творением божества, а закон — установление человека, и справедливее пользоваться тем, что открыто богом, а не человеком. Тогда царь, желая высмеять Анахарсиса, спросил, не звери ли самые мудрые существа? Мудрец, согласившись с этим, объяснил, что отдать предпочтение существу природы перед существом закона — основной признак мудрости. Тогда царь с насмешкой сказал, что его ответы основаны на скифском звероподобном воспитании».

Неудивительно, что Анахарсис был безразличен к богатству. Цицерон по этому поводу говорил следующее: «Вот скиф Анахарсис мог считать деньги ничем, а наши философы не могут сделать этого?». Известно его письмо в следующих словах: «Анахарсис Атону желает (здоровья). Мне одеждой служит скифский плащ, обувью — кожа подошвы, ложем — земля, приправой — голод, питаюсь я молоком, сыром и мясом. Поэтому приходи ко мне, как к спокойному. А те блага, которыми ты наслаждаешься, отдай либо своим согражданам, либо бессмертным богам».

Как ни странно, но прослеживаются интересные параллели между взглядами Анахарсиса и представителями украинской философской мысли. Скиф-философ, как говорилось выше, высказывал свое скептическое отношение к благам цивилизации. Он считал, что человек должен жить природной жизнью, не соблазняясь на разного рода искушения. Это во многом напоминало взгляды украинского философа ХVIII в. Г.С. Сковороды. Закономерность ли это, или случайность — это уже может быть предметом интересной дискуссии.