Вероятно, каждый, кто взялся бы как можно подробнее писать о Петре Кралюке, начал знакомиться со всем, что он до сих пор успел опубликовать, почувствовал бы растерянность: как это все систематизировать и осмыслить? Тексты, тексты, тексты...

Философия. История. Историческая публицистика. Религия. Литературное краеведение. Литература...

Он действительно — одна из уникальнейших фигур в нашей гуманитаристике. Тот, кто поражает научной эрудицией. Кажется, ему безразлично о ком говорить: об ученом-энциклопедисте эпохи Возрождения Яне Лятосе или об астрономе и астрологе Юрии Котермаке, прозванного Юрием Дрогобычем, о философах Станиславе-Роксолане Ориховском или Григории Саноцком, о поэте Павле Русине из Кросна или об отце и сыне — Герасиме и Мелетии — Смотрицких, о выдающемся во всей острожской плеяде полемистов Стефане Зизании или об абсолютно неизвестных нам (кто слышал эти имена?!) Иерониме Загоровском, Казимире Лещинском или Бернарде Мацийовском... — прерываю длиннющий ряд из перечня всех тех, о ком говорил автор, обстоятельно характеризуя каждого в широком историческом контексте и оперируя той раритетной лектурой, о которой, как мне кажется, достаточно приблизительное представление имеют даже специалисты.

Похоже, что цель Кралюка — реставрировать весь историко-духовный ландшафт родной Волыни, да еще и в связях ее чуть ли не со всей Европой, поскольку жизненные орбиты волынских краян пролегают почти по всему европейскому материку.

Мне предложено высказаться здесь о писателе Петре Кралюке. Предложение очень соблазнительное, поскольку Кралюк — исключительно благодарный материал, потому что он каждый раз пишет произведение очень неожиданное, так сказать, рискованно-экспериментальное. Он будто задался целью в каждой новой книжке быть вовсе не похожим на автора предыдущей. Одним словом, Кралюк-новый отходит од Кралюка-вчерашнего на какую-то принципиально отдаленную дистанцию. Но обо всем этом — дальше.

Потому что здесь следует сказать такое. Без этого разговор о его прозе не будет иметь в себе достаточно существенного момента.

Он стоит в нашей прозе особняком. Как дерево в стороне недалекого леса.

Его не приписали ни к одной генерации, ни к одной «школе» и ни к одной группе. Он вообще здесь появился — будто сам по себе и без всякой официальной легитимации. Его не вводили торжественно в литературу классики и не фаворизировали с первых шагов. Он пришел сам и, кажется, это дарует ему здесь ощущение собственной самодостаточности.

Тот критик, который захочет вписать его в контекст того или другого поколения, остановится в нерешительности: с кем его «обвенчать».

И есть еще одна особенность, связанная с его именем.

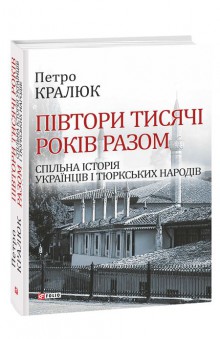

Услышав фамилию Петра Кралюка, многие вспомнят: «Один — из самых известных наших историков» — и это правда. Он написал немало важных исторических исследований и исторической публицистики. Его продуктивность поражает. Только по прошлым двум годам доктор философских наук (именно философских наук — это не ошибка) обнародовал пять уникальных монографий: «Ярослав Мудрый», «Богдан Хмельницкий (Легенда и человек)», «Черная рада», «Казацкая мифология Украины (Творцы и эпигоны)» и «Полторы тысячи лет вместе (Общая история украинцев и тюркских народов)».

Отголосок дискуссий об этих монографиях выразительно слышен в СМИ и в разных аудиториях. Оригинальная точка зрения на известное явление, надежно окруженное устоявшимися стереотипами и патриотическими мифами, проблема интерпретации фактов, неминуемые при этом контроверсии могут смущать и раздражать привыкших к комфортным и легко понятным схемам. Как известно, мы выбираем не только будущее, но и прошлое. С точки зрения политической целесообразности нашего сегодня, мы назначаем созвучное нам прошлое, которое должно подтвердить абсолютную легитимность именно такой, какой она есть относительно сегодняшней ситуации. Одним словом, здесь необъятно широкое пространство для интерпретаций скупо известного нам прошлого, просторный полигон для гипотез. Неслучайна же такая сентенция: истории — нет, но есть историки. Они нам — каждый по-своему — рассказывают о прошлом. Одним словом, нарраторы не меньше — если не больше — важнее событий.

Петр Кралюк — один из тех, кто, не имея никакого страха перед авторитетами или патриотического трепета, часто разрушает сакрализованные миражи. Он часто предлагает читателю: а посмотрим на эту ситуацию с другой стороны — и мы вместе с автором можем прийти к неожиданному выводу.

Особенно выразительно можно увидеть работу Петра Кралюка с конкретным материалом в его книжке «Тайный агент Николай Гоголь (Или о чем рассказывает «Тарас Бульба»)». Есть масса самых неожиданных рецепций произведения и биографических вариантов Николая Гоголя: от его раздвоенной души и до умеренного украинофила, который воспел Украину в своих ранних произведениях и вынес политический приговор отвратительной для него России в «Мертвых душах». Опять же, Гоголя назначали именно таким, каким он был кому-то нужен. И вдруг абсолютно контроверсионная книга Петра Кралюка, далекого от всяких намерений поддакивать сторонникам «нашего» или «их» Гоголя. Он внимательно анализирует текст повести, очищая его от всех идеологических палимпсестов, к которым мы настолько привыкли, что даже не замечаем их. Придется еще раз согласиться с тем, что есть не только проблема текста, но и проблема читателя. То есть — той оптики, с которой подходим к тексту.

Непредвзято перечитывая хрестоматийно известные эпизоды повести, Кралюк предлагает нам забыть известные интерпретации и делать независимые от них выводы. И вдруг читаем совсем другое, чем то, что мы знали из всех комментариев. И при этом начинаем чувствовать, что внезапно делаем открытие: мы будто были заражены идеологическим дальтонизмом. И Тарас Бульба, приукрашенный комментаторами, схематизируется ими, поворачивается к нам другой художественной физиономией. Он высвобождался из всех тех схем, в которые его загнали литературоведы, которые шли к тексту с задачей привести его к соответствующему идеологическому «знаменателю», и Бульба предстал только таким, каким его Гоголь описал. И это действительно несколько другой человек.

После этой контроверсионной книжки, которая безжалостно разрушает все популярные стереотипы, приходишь к выводу, что Гоголь не втискивается в те заидеологизированные схемы, которые ему отвели российское имперское литературоведение и наша народническо-чувствительная рецепция загадочного писателя, чья жизнь напоминает темный, запутанный лабиринт. Россияне, посадив его на постамент, назначили родоначальником своей новейшей литературы, которая вся (видите ли!) вышла «из «Шинели» Гоголя», и тот Гоголь — как до него никто другой! — «воспел Русь-тройку». И, кстати, где же «воспел»? Может, в мрачно мистических «Мертвых душах», где безудержная «тройка» несет в будущность Чичикова с его паноптикумом?! Уж слишком двусмысленно «воспел»! Дал широкое пространство для наиболее полярных рецепций. Но в России их не было. Потому что они там элементарно невыгодны.

У нас популярный тезис о том, что Гоголь безжалостно высмеял и разоблачил аномальную Россию («Ревизор», «Мертвые души», «Нос»), а в своих ранних «арабесках» и особенно в «Тарасе Бульбе» опоэтизировал Украину. Вот такая соблазнительная дихотомия. Снова и снова убеждаешься в том, что есть не только проблема текста, но и проблема читателя. Особенность оптики, с которой подходят к тексту. Одним словом, в произведении в действительности вычитывают не то, что там есть, а то, что знаешь заранее, или то, что хочется прочитать.

Кралюк, опровергая выдумки агиографов Гоголя о триумфальном появлении и Гоголя в России и о его внезапно взрывной популярности, рассказал (и документально все подтвердил), как несладко ему было там после переезда из Украины, как он не мог найти себе даже самого скромного чиновнического места. Не вытянул он такого счастливого лотерейного билета, как земляк-счастливчик Нестор Кукольник, с которым они еще недавно ходили по коридорам Нежинского лицея Безбородько. Тогда охотно и подрядился Николай Васильевич на агентурную авантюру в царской охранке.

Что-то очень простое его на это толкнуло. Например, банальное безденежье, которое подарило ему горькое чувство сиротства и лузерства в каменном и пронизанном влагой городе на Неве. И очень интересны его тогдашние полонофильские рулады и антироссийские эскапады, что с точностью до наоборот откликнутся в «Тарасе Бульбе». Вот где пространство для аналитиков и биографов. Такие метаморфозы великого писателя аргументировано объясняет Кралюк.

Не буду реферировать дальше здесь всю книжку Петра Кралюка. Приводя эти места из нее, хочу проиллюстрировать метод работы автора, который отказывается верить уже известному и утвержденному не только в массовом сознании (массы охотно верят в мифы!), но и утвержденному наукой как неопровержимые факты. Кралюк все поддает сомнению и во всем идет, как говорится, аb оvо, самостоятельно, переосмысливая это, обходя готовые выводы предшественников, с которыми охотно соглашалось не одно поколение литературоведов и биографов, страдавших избыточной доверчивостью. Мне кажется, перманентная недоверчивость Кралюка к принятым за основу фактам и теориям — неизлечима. И в этом смысле не только он может сказать спасибо сам себе. Мы также имеем все основания сказать спасибо такой особенности его характера. Поскольку неизменное сомнение — это самый надежный пособник ученого и писателя.

Еще каких-то три или четыре десятилетия тому назад наши критики — по крайней мере, самые умные из них — сетовали: украинской прозе в целом не хватает филологичности, что выставлялось как синоним реалистичной культуры, то есть даже элементарного профессионального уровня. Действительно, немало писаний наших классиков напоминали кое-как беллетризованные очерки, а как романы нам отчасти преподносили немилосердно растянутые новеллы. В полуобразованном обществе, парализованном в гуманитарной сфере безграничным догматизмом, все это было вполне закономерным.

В годы независимости маятник качнулся в противоположную сторону. Пришла целая генерация прозаиков, которые пишут, будто старательно следуя всем предписаниям консервативной науки о литературе. Это часто, так сказать, голая филология. Нередко видим там «много стиля», но мало того, что называется содержанием. Если выделять оттуда синопсис сюжета, то иногда это что-то откровенно эмбрионное. Нельзя не заметить недостатка оригинальных идей, выразительных, социально конкретных и масштабных героев, которые даже без художественного украшения могут заинтересовать читателя.

Кралюк не в каждом ли своем произведении создает сюжетно неожиданную ситуацию и интересных — по большей части конкретно исторических — персонажей. Историк подсказывает прозаику какие-то загадочные ситуации из прошлого, объясняет мотивационные моменты поступков тогдашних людей, а нарративную стратегию выбирает уже сам прозаик. И почти каждый раз она — новое его художественное изобретение. Сравним хотя бы особенности повествования в романах «Шестиднев, або Корона дому Острозьких» и «Сильних та одиноких». Или в повестях «Блага вість од княгині Жеславської», «Діоптра» и «Віднайдення раю». Если читать эти произведения друг за другом, то может создаться впечатление, что их писали разные авторы. И это впечатление еще большее усиливается во время чтения карнавально-бурлескного произведения «Справжній Мазепа» или оригинального художественного памфлета «Каган і хохлята», где органично объединились приемы аллегории и сюрреализма. И все это у Кралюка получается без всякого усилия или искусственности. Его художественному мышлению присуща настоящая раскованность, которая дает автору возможность легко совмещать элементы игры, реалистично точные детали, безудержный гротеск и фактомонтаж — все это, многоликий в своей прозе, Петр Кралюк. Даже не верится, что он смог «оторваться» от инерции научного мышления, а главное — способа и стиля выражения мысли.

Интересно, что Кралюк почти с первых своих шагов в прозе не руководствовался господствующими тогда формально-стилевыми тенденциями и отгонял прочь искушение филологического стиля. Его уже тогда привлекали мистификация, гротеск, изобретательная стилизация под документ. Это выразительно заметно в его ранних текстах «Гандзя люба», «Попи марксистського приходу», «Катахрезис» и «Фінішний топінамбур». Некоторые из них кажутся конспектами для повестей — автор на до предела спрессовал художественный материал и вынес за скобки немало всяких деталей. Другой на его месте соблазнился бы все это растянуть на длинный массив прозы.

Мне кажется, «Фелісія» и «Фабрика(ція)» уже окончательно убедили Петра Кралюка в том, что его стихия — это таки не линейная проза, а карнавальная, вызывающе мистификационная и аллегорическая. Что ему органично чуждо изображение жизни в формах жизни.

Мне кажется, что именно такой интеллектуал как Петр Кралюк, который решительно разрушает мифы и стереотипы в науке, не смог (даже если бы он и пытался это делать) быть ровненьким в прозе автором, что добросовестно следует рекомендованным литературным этикетом предписаниям: писать нужно прежде всего Так. Это — не для Кралюка.

Он хочет писать — и пишет — совсем Иначе.

И прежде всего благодаря этому Кралюк для нас интересен.

Писатель, что позволяет себе роскошь и смелость быть похожим только сам на себя.

Привлекательный прецедент.