Победа во Второй мировой войне поставила перед сталинским руководством непростые задачи. Дело было не только в том, чтобы восстановить народное хозяйство, создать «собственную» атомную бомбу. Проблема была гораздо сложнее и носила системный характер. Советский солдат не только освободил свою землю от захватчиков, он прошел пол-Европы и увидел, что многое из того, что ему говорили раньше, не соответствует действительности. Трудящиеся в других странах жили не хуже, а гораздо лучше, чем он, их освободитель. Оказалось, что колхозы совсем не самый передовой способ организации сельскохозяйственного производства. Неслучайно в конце войны на фронте ходил слух, что после победы колхозы отменят и снова раздадут землю. Жесткая идеологическая конструкция, созданная Сталиным в конце 30-х гг. прошлого века, стала давать трещины. Еще более радужные надежды были у интеллигенции, как у творческой, так и у научной. В годы войны существенно увеличился научный обмен с Англией и США — нашими союзниками по антигитлеровской коалиции. Это служило каналом проникновения в СССР либеральных идей и новых научных направлений.

С писателями и композиторами разобрались достаточно быстро. Знаменитое постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором беспощадной критике подвергались произведения Михаила Зощенко и Анны Ахматовой, ознаменовало новое идеологическое наступление партии с целью поставить писателей под жесткий контроль. За этим последовало разгромное постановление об опере Вано Мурадели «Великая дружба», досталось великим композиторам Прокофьеву и Шостаковичу. Наведение порядка в литературе и искусстве было, конечно, делом важным, но этим проблема не исчерпывалась. Оставалась еще одна область, в которой Сталин решил навести порядок — это была наука. И тут партийные идеологи столкнулись с большими проблемами. Первой и самой главной было то, что все они были людьми малообразованными и в фундаментальных науках не разбирались. Для того, чтобы вести массы на «последний и решительный» бой, особого образования не требовалось. Достаточно было уметь выступать с зажигательными речами, как Троцкий, или плести интриги в тиши кремлевских кабинетов, как Сталин. Среди большевиков вообще было крайне мало образованных людей, получивших систематическое образование. А если такие и были, как Красин и Чичерин, то значительной роли в большевистской системе они не играли и рано сошли со сцены. Ленин систематически учился только в гимназии, университет закончил экстерном, знаний в фундаментальных науках не имел. Об этом свидетельствует анализ его книги «Материализм и эмпириокритицизм», которую еще недавно представляли как последнее достижение философской мысли. Ленин не понял основных положений теории относительности и значение работ выдающегося физика и химика Вильгельма Оствальда. Сталин ушел не дальше элементарной арифметики. Где уж вождям большевиков было разобраться в сложностях современной науки. А приходилось, так как именно там коммунистическую идеологию ожидал сильнейший удар.

КАК КИБЕРНЕТИКА И ГЕНЕТИКА СТАЛИ ЛЖЕНАУКАМИ

После работ выдающегося английского математика Алана Тьюринга, создавшего в 1930 г. математическую модель вычислительной машины («машина Тьюринга»), начала бурно развиваться вычислительная техника. В годы Второй мировой войны она вышла на передний край борьбы. Именно вычислительная техника, позволившая быстро решать системы дифференциальных уравнений, дала возможность английским летчикам успешно бороться с немецкими ракетами ФАУ-1 и ФАУ-2, американцам и англичанам проникнуть в тайны японской и немецкой криптографии и овладеть важнейшими кодами противника. Последние достижения науки обобщил в своей статье американский ученый Клод Шеннон в 1948 г. Это и было рождением новой науки — теории информации. Несмотря на свою математическую форму работы Шеннона имели большое практическое значение.

Требовалось философское осмысление новых научных результатов. И здесь марксизм-ленинизм в сталинском исполнении показал свою полную беспомощность. Он был не в состоянии объяснить, как нематериальная, как тогда считалось, категория — информация — получает количественную характеристику — единицу измерения — бит. Уравнения Шеннона открывали принципиальную возможность создать искусственный механизм, обладающий интеллектом — робот. Этого в трудах отцов-основателей марксизма не было, каноны были поставлены под угрозу. Появление книги Норберта Винера — основателя новой науки об управлении в природе и обществе — «Кибернетика» было встречено в СССР в штыки. Получалось, что обществом управляют не самые передовые законы марксистского диалектического материализма, а математические законы, установленные в совершенно другой науке. Кто не с нами, тот против нас. Кибернетика была объявлена буржуазной лженаукой, которая хочет превратить человека в автомат. Заодно досталось и теоретической электротехнике. Ее разделы с применением тензорного анализа и теории графов также были объявлены вне закона. Упоминание в печати и научных трудах фамилий выдающихся иностранных электротехников Чарльза Штейнмица и Габриеля Крона приравнивалось к непростительной крамоле.

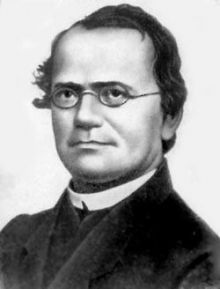

В биологии ситуация была еще более запутанной. После трудов чешского ученого Грегора Менделя, сформулировавшего законы распределения наследственных признаков, начала бурно развиваться новая наука — генетика. В 1909 г. датский ученый Вильгельм Иогансен ввел понятие единицы наследственности — «гена». Новая наука, возникшая на стыке химии и биологии, быстро стала занимать ведущие позиции, вытесняя традиционный дарвинизм. Советская, и в частности, украинская генетика стояли в самом первом ряду. Наши ученые сделали ряд выдающихся открытий. Неслучайно академики Николай Вавилов, Николай Кольцов, Александр Серебровский, Иван Шмальгаузен, Николай Цицин были признаны всеми главными научными учреждениями мира выдающимися учеными. Об этом говорилось в трудах и резолюциях всех конгрессов биологов в 20-х и 30-х гг. Несомненно, в этой плеяде ведущую роль играл Николай Вавилов. Он установил законы гомологических рядов и наследственной изменчивости организмов, обосновал учение об иммунитете растений. Если бы не его трагическая судьба, то быть ему нобелевским лауреатом. На получение премии его неоднократно выдвигали зарубежные коллеги, но советское правительство не давало своего согласия.

Сталин уже до войны присматривался к разворачивающейся дискуссии между генетиками во главе с Вавиловым и Кольцовым и «народным академиком» Трофимом Лысенко. Почерпнув отрывочные сведения из научно-популярных книжек, отец народов все больше тяготел к понятной ему агробиологической теории Лысенко о выведении новых сортов растений и видов животных под влиянием внешних условий. Лысенко приравняли к ботанику Мичурину, хотя ничего общего последний с работами Лысенко не имел. Хотя к 1939 г. всем стало ясно, что обещания Лысенко получить новые высокоурожайные сорта ветвистой пшеницы не более чем блеф, партийные и государственные органы оказывали именно ему все большую поддержку. В борьбу генетиков и агробиологов все больше втягивались репрессивные органы. В 1940 г. был арестован Николай Вавилов. Полуграмотные следователи не смогли даже составить обвинение против всемирно известного ученого. В 1943 г. он умер от истощения в саратовской тюрьме.

Наступление на науку велось широким фронтом. Не только досталось кибернетике и теории связи, электротехнике и теории информации. Жертвой борьбы за «передовую науку» стали даже астрономия и астрофизика. Гипотеза академика Отто Шмидта о происхождении Вселенной в результате большого взрыва была объявлена «идеалистической и реакционной» и не соответствующей атеистическим представлениям советской науки. Подбирались и к теории относительности Эйнштейна. В советской печати появились работы, в которых пытались доказать ее ошибочность не на основе физики и математики, а лишь из-за того, что это не соответствует материалистическому представлению. Когда же зарубежные ученые-марксисты, такие, как французский физик Поль Ланжевен, выступили в защиту современных физических представлений, то и на их работы наложили запрет. Но Ланжевен жил в демократической Франции и лично ему ничего не угрожало. Советским ученым было гораздо хуже.

И все же такого разгрома, какой произошел в биологии, технические и физические науки избежали. Для начала кибернетику и теорию информации «запрятали под одежды» теории автоматического регулирования и электросвязи. Не говорили бит, а писали двоичная единица. Неудобно, но что сделаешь. Методами Штейнмица и Крона пользовались, не называя их. Ничего не поделаешь, электроэнергия нужна и нужны методы ее преобразования и передачи на большие расстояния. Несомненно, главным было то, что эти науки были основой промышленности и обороны страны. Армия нуждалась не только в атомном оружии, а и в ракетной технике, авиации, новых средствах связи. Без этих наук невозможно было развитие оборонных отраслей промышленности. Это спасло от полного разгрома физику и астрономию. Без первой невозможно было делать атомную и водородную бомбы, а без второй ориентироваться в пространстве. Ущерб развитию всей науки был большой, но области физико-математических наук он был легче восполнимым. С биологией было совсем иначе. В августовские дни 1948 г. она была разгромлена так основательно, что последствия этой катастрофы сказываются до сих пор.

ПОДГОТОВКА РАЗГРОМА

Главное противостояние в биологии было между генетиками и агробиологами; последних возглавлял Трофим Лысенко. Он родился 17 сентября 1898 г. в селе Карловка Константиноградского уезда Полтавской губернии. Образование получил в Киевском сельскохозяйственном институте, который закончил в 1925 г. Работал на селекционных станциях в Белой Церкви и Гянже (Азербайджан), в 1929—1938 гг. — во Всесоюзном селекционно-генетическом институте, с 1938 г. президент Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. Ленина (ВАСХНИЛ). С помощью террора занял монопольное положение в руководстве биологической науки. Выдвинул концепцию наследственности, изменчивости и видообразования, которую назвал «мичуринским учением». Считал, что искусственным путем можно вывести абсолютно любые растения, что полностью согласовывалось, по мнению руководства партии, с основными положениями марксизма. Отрицал теорию хромосомной наследственности. В своих теориях и научных работах в качестве доказательств использовал ссылки на решения ЦК партии. Позже было однозначно доказано, что все идеи Лысенко не более чем шарлатанство, основанное на лженаучных исследованиях и фальсификациях результатов опытов.

Позиции Т. Лысенко, «главного агронома Наркомзема СССР», к концу войны были сильно поколеблены. Дело было не только в том, что его брат перешел на сторону оккупантов и после войны остался на Западе. Важнейшее значение имели упрочение международного научного сотрудничества, как закономерное продолжение военного и политического взаимодействия великих держав в рамках антигитлеровской коалиции, а также возрастание роли советской науки в развитии науки мировой.

Организатором и лидером выступлений против лысенковщины стал Антон Жебрак — генетик и селекционер растений, ученик выдающегося американского ученого Томаса Моргана, у которого в 30-е гг. он стажировался в Калифорнийском технологическом институте, а с середины 30-х гг. руководитель кафедры генетики Московской сельскохозяйственной академии им. К.Тимирязева. А.Жебрак понимал, что ликвидировать тяжелое положение в советской генетике, устранить монопольное положение в ней Т.Лысенко невозможно без изменения отношения к нему в политическом руководстве страны. В начале 1945 г. он пишет большое письмо секретарю ЦК ВКП(б) Георгию Маленкову, в котором в интересах поднятия международного престижа советской науки пытается убедить его в необходимости нормализовать обстановку в генетике, восстановить генетико-цитологические исследования в ВАСХНИЛ, командировать советских генетиков в США и Англию для обмена опытом и ознакомления с успехами генетики и ее приложений в сельском хозяйстве. Не дождавшись ответа на это послание, А.Р.Жебрак в начале февраля 1945 г. вновь обращается к Маленкову с письмом и просит принять его лично для ознакомления с положением генетической науки. Состоялась ли встреча Жебрака с Маленковым доподлинно не известно, однако 16 апреля 1945 г. Жебрак был на приеме у Вячеслава Молотова, в то время заместителя председателя правительства, и информировал его о положении генетики и ее большом значении для развития культуры и производительных сил нашей страны.

Важное значение имела статья Жебрака «Советская биология», опубликованная в 1945 г. в американском журнале Science («Наука»). Хотя она была написана по заказу отдела пропаганды ЦК, ученому через три года вспомнят эту публикацию и заставят каяться во всех грехах, в том числе и совершенных по указанию партийных функционеров. Среди ученых и работников аппарата ЦК все прочнее утверждается понимание беспочвенности многочисленных обещаний Лысенко и псевдонаучности его теоретических построений.

Надо признать, что тогда многие партийные руководители, в том числе и среди членов Политбюро, начали думать о том, что с Лысенко пора кончать. Среди них были секретарь ЦК Андрей Жданов и председатель Госплана Николай Вознесенский. Даже Сталин стал о нем отзываться снисходительно, правда, в юмористической форме. Но в это послевоенное время страну поражает новая напасть — засуха. Сталину (словно случайно) привозят мешочек ветвистой пшеницы, которую якобы смогли получить в Кахетии. Пшеница эта выглядит великолепно: крупные зерна и их очень много. Тут же решают довести ветвистую пшеницу до сорта, чтобы быстро помочь стране с продовольствием. И Лысенко опять на месте в нужное время, он берется за работу, уверяя, что применение ветвистой пшеницы увеличит урожай раз в пять. В это мало кто верит в Политбюро, в том числе и Сталин. Но вождь говорит: «Пусть Лысенко приврал. Но если он увеличит урожай хотя бы на пятьдесят процентов — нам его хватит».

Однако наступление на Лысенко и его лжеидеи продолжаются. Зная об этом, изобретательный Трофим Денисович прорывается к Сталину и говорит, что в Украине и в Подмосковье ветвистая пшеница уже дала гигантский урожай и просит новый сорт назвать «сталинский». Но это еще не все. Как опытный интриган Лысенко знает, что Хозяин весьма чувствителен к тому, что пишут за границей и воспользовался этим. Референт одного из отделов ЦК, не любивший Лысенко, злорадно показал ему переводы двух статей с жестокой критикой в его адрес. Автором одной статьи был Косминский, специалист по генетике шелкопряда; после войны он оказался в Италии. Косминский, в частности, писал: «Лысенко — это Сталин в науке. Сталин — это Лысенко в политике». Другая публикация, брошюра Британского имперского бюро растениеводства «Новая генетика в Советском Союзе» Хадсона и Риченса, содержала резюме на нескольких языках, включая русский. В нем отмечалась несостоятельность «генетической школы, основанной Лысенко... в Советском Союзе. Лысенко, отвергая накопленные в течение последних 30 лет данные менделевской генетики, тем самым воздает дань мракобесию...». Лысенко, среди прочего, воспользовался и этими материалами для привлечения Сталина на свою сторону. Находясь на отдыхе, после знакомства с материалами, присланными Лысенко, вождь пишет ему: «Я считаю, что мичуринская установка единственно научная установка. А вейсманисты не заслуживают того, чтобы долго распространяться о них». И тут все становится очевидным. Печально известная сессия ВАСХНИЛ завершает разгром генетики.

ГЕНЕТИКА И БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ

То, что произошло с советской биологией в августе 1948 г., невозможно объяснить только чисто научными коллизиями. Проблема здесь в борьбе за власть, развернувшейся в верхних эшелонах руководства страной. После победоносной войны с гитлеровской Германией СССР вступил в полосу затяжного экономического и политического кризиса. Проблемы экономики были связаны не столько с необходимостью восстановления народного хозяйства, разрушенного в ходе войны, сколько с системой управления. Начавшаяся научно-техническая и технологическая революции остались не использованными, более того, отрицалось даже их наличие. Все более усугублялись проблемы в сельском хозяйстве. Как и в предвоенные годы, оно не было в состоянии прокормить страну. Эта проблема грозила перерасти в социальный кризис.

Экономические неурядицы дополнялись политическими. В первую очередь это было связано с проблемой лидерства в партии. К концу войны центр власти переместился в аппарат Совета народных комиссаров. Такой ситуация оставалась и до смерти Сталина в 1953 г. Партийной работой руководил Георгий Маленков, который был вторым секретарем ЦК и вел заседания Политбюро и Оргбюро в отсутствие Сталина. Однако в начале 1945 г. Андрей Жданов, который возглавлял ленинградскую партийную организацию, был переведен в Москву на должность секретаря ЦК и быстро выдвинулся на вторую роль в партии. Одновременно из Ленинграда в Москву была переведена группа партийных работников, что быстро создало внутри ЦК «ленинградскую» группировку. Ее Сталин использовал в борьбе против Берии и Маленкова. В мае 1946 г. в связи с арестом ряда работников авиационной промышленности и руководителей военно-воздушных сил Маленков был отстранен от управления секретариатом ЦК и переведен в Ташкент руководителем Среднеазиатского бюро. Работал он там весьма своеобразно, большую часть времени находился в Москве, оставаясь членом Политбюро, участвовал в его заседаниях. Было очевидно, что Сталин не хотел отпускать Маленкова далеко от Москвы, но и своим наследником уже не видел.

Укрепление позиций ленинградской группы позитивно сказалось на развитии биологии и генетики. Представители генетиков вошли в Академию наук; планировался новый генетический институт; генетики активно печатали научные труды, отчасти и за границей; научные конференции по проблемам генетики и дарвинизма демонстрировали успехи в этих областях исследования; в научной печати появлялись статьи с критикой взглядов Лысенко. Кульминацией стало выступление заведующего отделом науки ЦК, сына Андрея Жданова — Юрия с докладом «Спорные вопросы современного дарвинизма» на семинаре лекторов обкомов и ЦК союзных республик 10 апреля 1948 г. В своем докладе Юрий Жданов подверг концепции Лысенко уничтожающей критике. Была показана их антинаучность и указано на противоречие дарвинизму и, что особенно важно в той обстановке, марксизму. До середины 1948 г. ничто не предвещало трагедии науки. Молодой Жданов, которому тогда было 29 лет, имел ученую степень кандидата химических наук. На пост руководителя отдела науки ЦК он был выдвинут не только благодаря покровительству отца, отвечавшему за науку в секретариате ЦК, но и по рекомендации Сталина, выдавшего за него свою дочь Светлану.

Полный текст доклада Юрия Жданова Лысенко получил от своего сторонника философа Марка Митина, крайнего реакционера и консерватора, заслужившего прозвище «Мрак Митин». Ознакомившись с докладом, Лысенко сильно встревожился. Он понимал, что идеологические работники в провинции воспримут выступление Юрия Жданова как директивное. Включение в дискуссию идеологического аппарата могло практически уничтожить влияние группы Лысенко. Понимая, что времени терять нельзя, Лысенко 17 апреля 1948 г. направляет Сталину письмо-протест и жалобу. Не получив в течение месяца никакого ответа, он прибегает к последней и самой сильнодействующей мере — подает министру земледелия СССР Бенедиктову заявление об отставке с поста президента ВАСХНИЛ. Хотя ВАСХНИЛ формально находилась в системе министерства земледелия, должность президента этой академии входила в номенклатуру ЦК ВКП(б). Принять отставку Лысенко министр не мог, вопрос должен был быть передан на рассмотрение политбюро, то есть Сталину.

Сейчас трудно понять почему, но взгляды Сталина на биологию и его переписка с Лысенко остались неизвестными членам Политбюро, в частности, Андрею Жданову. Скорее всего, к этому времени Сталин решил покончить с влиянием ленинградской группировки. Поддержка генетики со стороны членов группировки была удобным поводом для начала расправы. К тому же между Ждановым и Маленковым шло острое соперничество, и любой промах Жданова был на руку Маленкову, стремившемуся восстановить свое утраченное влияние в Секретариате ЦК.

Заседание политбюро, на котором, в частности, обсуждался и вопрос о Лысенко, состоялось в начале мая 1948 г. Объяснения давал руководитель отдела агитации и пропаганды Дмитрий Шепилов — непосредственный начальник Юрия Жданова. Как пишет в своих воспоминаниях Шепилов, на заседании Политбюро он выступил с критикой взглядов Лысенко и защищал позицию Юрия Жданова. В тот момент ни Жданов-старший, ни Жданов-младший, ни Шепилов, ни даже Маленков не понимали, что фактически речь шла не столько о взглядах Лысенко, сколько о взглядах самого Сталина. Генетическую теорию вождь ассоциировал с расовыми теориями, отвергнутыми в СССР. Второй раз к конфликту в биологии Сталин вернулся на заседании Политбюро 31 мая 1948 г., на котором были рассмотрены научные работы, представленные на соискание Сталинских премий. Тогда Сталин сказал: «Лысенко — это сегодня Мичурин в агротехнике». Еще в 1947 г. вождь твердо решил, что запрет генетики, станет важной частью курса на изоляцию страны. Следовало лишь выбрать форму, в которую выльется запрет, и назначить время. Используя все обостряющийся конфликт между Ждановым и Маленковым, Сталин руками второго решил уничтожить первого. Генетика давала для этого прекрасные возможности. Неясность научных вопросов для подавляющего большинства населения давала возможность для развертывания мощной идеологической кампании. Острота проблемы подчеркивалась тем, что проблемы биологии оказались для Сталина даже более важными, чем разразившийся в июле 1948 г. Берлинский кризис, поставивший СССР и США на грань войны.

После августовской сессии ВАСХНИЛ и последовавшего разгрома биологии Маленков вернулся в Секретариат ЦК. Жданову настойчиво рекомендовали уехать в отпуск. В ночь на 28 августа у него в санатории на Валдае случился сердечный приступ. По не вполне понятным причинам врачи Кремлевской больницы, профессора Виноградов, Егоров и Майоров не назначили Жданову постельный режим. Неясность мотивов такого лечения наводит на мысль, что смерть его была санкционирована Хозяином. Врачи Кремлевской больницы, скорее всего, только фиксировали результаты работы тайных агентов, вившихся вокруг Жданова. В тот период его смерть, несомненно, была выгодна Маленкову и Берии. Они значительно укрепились, но борьба продолжалась... Жертвами ее стали многие. Партийных деятелей ленинградской группы арестовали и расстреляли. Уцелел только Алексей Косыгин, будущий председатель Совета Министров СССР во времена Брежнева. Биологов, выступавших против Лысенко, массово увольняли с работы, наиболее строптивых отправляли в лагеря и восточные районы страны. Уникальные коллекции растений, собранные Вавиловым и его сотрудниками, частично были уничтожены, частично погибли. Даже дом основателя генетики Грегора Менделя в Чехии снесли с лица земли... Так из-за борьбы в верхах пострадала наука...