В издательстве «Генеза» недавно появилась очередная книга известного украинского историка Юрия Шаповала, одного из ведущих специалистов по истории Украины XX века вообще, и исследований истории репрессий тоталитарной эпохи в частности. Работа «Україна XX століття: особи і події в контексті важкої історії» насчитывает более пятисот страниц и включает в себя труды автора нескольких последних лет. Книгу иллюстрируют около сорока страниц фотоматериалов, большинство из которых — фотокопии архивных документов из архивохранилищ СБУ. Многие из них публикуются впервые.

Структурно книга делится на четыре раздела — статьи о ключевых процессах — кампании террора против Украины; статьи о выдающихся политиках, научных работниках и общественных деятелях, на себе «испытавших» все «прелести» коммунистических карательных органов; пара статей о современных учебниках истории и отдельных историках; и большой, на сто страниц, телесценарий о пролетарском вожде и его действительном отношении к Украине и украинцам.

Все статьи написаны с использованием прежде неизвестных не только широкой массе, но и специалистам архивных документов ГПУ-МГБ-КГБ, которые не только обильно цитируются в исследовании, но и, кроме того, в конце почти каждой статьи подаются тексты циркуляров карательных органов, донесения агентов, переписка с партийными чиновниками, выводы коммунистических экспертов в области литературы и науки и т.п. Итак, в определенной степени книга Ю. Шаповала выполняет функцию небольшого, но очень выразительного сборника документов, который может быть использован другими историками, литераторами, публицистами в своих исследованиях.

Люди, о которых пишет Ю. Шаповал в своей книге, очень интересны, а биографии некоторых из них, со времени ареста, фактически не были известны. Например, очерки о президенте «Української головної визвольної ради» (УГВР) Кирилле Осьмаке или одном из ведущих деятелей УПСР в первые годы украинской политической эмиграции Дмитрии Исаевиче, являются практически первыми научными биографиями этих людей. О Михаиле Грушевском, авторе первого манифеста государственной независимости Юлиане Бачинском, ученом-слависте Е.Рыхлике читатель хоть в последнее время немало и читал, тем не менее об их последних годах жизни в эпоху большого террора знал разве что узкий круг ведомственных «архивистов».

Раздел о М. Грушевском написан на основе секретного девятитомного дела-формуляра, которое велось в ГПУ на протяжении всего времени пребывания академика в советской Украине. Перед нами разворачивается чекистский сценарий «обработки» Грушевского, методы «давления и принуждения» непокорного ученого, председателя Центральной Рады, который не меняет «ни правописания, ни собственных взглядов». Страницы из книги Ю. Шаповала показывают откровенное и циничное отношение большевиков к своему безусловному врагу, которого в силу обстоятельств нужно было терпеть, а по возможности и использовать в своих целях. Складывается впечатление, что ученый находился как подопытный кролик под стеклянным колпаком «инженеров человеческих душ», раскинувших вокруг него сеть десятков филеров-информаторов, доносивших о каждом шаге, каждом слове историка. Как надо было любить Украину и свой народ, чтобы решиться вступить в неравный поединок с силой, которая не знала пощады, была равнодушна к мольбам. Академик стал «бойцом невидимого фронта» во вражеском тылу, а это было неизмеримо тяжелее, чем критиковать большевиков из-за границ железного занавеса.

М. Грушевский не купился на президентство в ВУАН и не стал троянским конем, на плечах которого большевики надеялись на законных основаниях попасть в академию и уже в середине 20- х гг. ее коммунизировать. Они раздували конфликт между С. Ефремовым и М. Грушевским, чтобы руками украинцев ликвидировать единственный независимый очаг национальной культурной жизни. Тем не менее и здесь М. Грушевский «сорвался с крючка», не стал обострять и без того горячую ситуацию в академии и сосредоточился на работе только в ее Исторической секции. Более того, М. Грушевский сумел воспользоваться временной заинтересованностью в нем коммунистического руководства в республике, и выбил средства и на журнал «Україна», и на непериодические сборники «Первісне громадянство» и «За сто літ» — откровенно антибольшевистские по своей сути издания. Да еще и научно-исследовательскую кафедру истории Украины открыл, куда набрал талантливую молодежь — будущее незамутненной «измами» национальной науки.

М. Грушевский был обречен на уничтожение. Пали его ненадежные покровители — национал-коммунисты, и чекисты взялись в конце концов за ликвидацию непокорного академика. Сегодня можно лишь удивляться мужеству и выносливости немолодого уже человека, который не побоялся бросить вызов системе. А потому и нет оснований говорить о проигрыше. В битве с чекистами историк одержал моральную победу, хотя это ему стоило жизни.

О пребывании Ю. Бачинского в советской Украине ранее было мало известно. Если о возвращении М. Грушевского и интерпретации этого поступка уже имеется богатая литература, то подобное решение Ю. Бачинского, принятое в годы, когда начался период «закручивания идеологических гаек», как-то проходит мимо внимания специалистов и широкого круга читателей. Собственно, Ю. Шаповал, как кажется, не нашел объяснение этому «советофильству» Ю. Бачинского. По крайней мере, он его считает искренним. Тем не менее, все дело, думается, заключалось в том, как та или другая сторона оценивала украинскую советскую государственность. Для Ю. Бачинского, А. Крушельницкого, И. Косака и многих других галичан это была не декларированная, а настоящая государственность, которой надо было лишь придать большее национальное содержание.

Дмитрий Исаевич — отец нынешнего историка-академика Ярослава Исаевича — также прошел через этап советофильства, тем не менее остался верным своим убеждениям молодости, из-за чего вторую половину жизни прожил обычным скромным крестьянином на своей родной Волыни. Трагично символична фигура Кирилла Осьмака — во время расстрелянного возрождения языковед, репрессированный по процессу СВУ, в годы войны стал членом ОУН и возглавил политическое руководство антибольшевистского сопротивления во время Второй мировой войны. Раздел завершается очерком о людях из противоположного лагеря — Л. Кагановиче, Н. Хрущеве и М. Горбачеве. Ю. Шаповал пытался взглянуть на их деятельность с украинской точки зрения.

Часть первую — «Тайна архивов» — составляют очерки-раздумья о политическом терроре в 30 — 50-х годах по поводу книги немецкого исследователя Дитера Поля; стенограммы и протокол III конференции КП(б)У по поводу голода начала 30-х годов; борьба с еврейской культурой в Украине в 30 х годах и с «космополитами»в 40 — 50-х годах; судьбы деятелей автокефальной церкви в связи с делом СВУ; «золотой сентябрь» 1939 года; коммунистическая цензура; закрытый доклад Н. Хрущева на XX съезде КПСС и политические преследования украинских деятелей в 60 — 70-е годы XX века. И в этих очерках читатель найдет много нового и поучительного материала. Например, упоминаются «безродные космополиты» литературоведы Стебун и Адельгейм, первый из которых в 1947 году по заказу Л.Кагановича заклеймил «буржуазного националиста» М. Грушевского, а уже через год-другой сам стал врагом народа. В списках запрещенных изданий 40-х годов мы видим автора повести о «пьяных селах», среди ответственных выпускающих этой «антисоветской» литературы М. Рыльского. Среди преследуемых шестидесятников и семидесятников есть имя известного доктора филологических наук житомирянина С. Пинчука — автора «буржуазно — националистического» исследования о «Слове о полку Игоревом», — произведения, которое, кстати, и до сих пор не напечатано, хотя и имеет одобрительные отзывы от самого Д. Лихачева.

Третий раздел — «Для чего пишут о репрессиях» — составляют две статьи об учебниках истории и о работе С. Билоконя «Массовый террор». Трудно согласиться с Ю. Шаповалом, который определяет известного историка-культуролога С. Билоконя представителем современного «украинского мазохизма». Если абстрагироваться от личных отношений, нельзя не признать весомый вклад С. Билоконя в современное историческое источниковедение (очень уж несправедливо признавать за ним только специалиста по библиографии), да и репрессивной тематикой он начал заниматься еще в те времена, когда легко можно было самому попасть в разряд репрессированных. Последняя статья выпадает из структуры книги, вообще непонятно, нужно ли было этот материал личностного звучания включать в книгу, композиционно и тематически посвященную более серьезным проблемам.

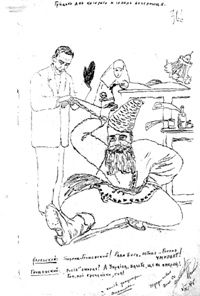

Последний раздел интересен собранным фактажем по до сих пор еще актуальной теме: Ленин и Украина. Ю. Шаповал перечеркивает иллюзии малоосведомленных, верящих хотя бы в частичный сантимент «пролетарского вождя» по отношению к украинцам. Тем не менее художественный прием — когда человека прошлого судит, и, разумеется, весьма успешно, человек нашего времени, — едва ли может эмоционально повлиять на читателя. Возможно, в телевизионной версии это действительно имело смысл.

Сильной стороной книги является легкий, доступный стиль изложения, «понятный академику и уборщице». Книга Ю. Шаповала пригодится и в образовательных целях, и в журналистике, и в научных опытах других историков.