На днях Папа Иоанн Павел II принес извинения православным за события 800-летней давности. Что же произошло тогда?

Ровно 8 столетий назад, в середине апреля 1204 года, произошло событие, оказавшее весьма глубокое воздействие на дальнейший ход мировой истории: воинственные и «христолюбивые» участники Четвертого крестового похода захватили и нещадно разграбили один из крупнейших центров тогдашнего цивилизованного мира, столицу Византийской империи Константинополь (заметим сразу, тоже христианский, православный город!) Увы, это лишь один из ранних, но отнюдь не единственный пример того, как христиане поднимали оружие против братьев по вере и роду человеческому...

Завоевание Константинополя, население которого составляло в ту пору один миллион жителей (цифра совершенно фантастическая для начала XIII века), резко изменило соотношение сил на политической карте мира. Византийская (она же «Восточная Римская») империя, когда-то мощнейшее государство Европы, не без оснований считавшее себя правопреемницей великих римских цезарей, получила такой сокрушительный удар, от которого уже никогда не смогла оправиться, что, по сути, и предопределило ее окончательное падение 250 лет спустя, в мае 1453 года, когда византийская столица была взята турками. Впрочем, процессы распада и духовно-политической деградации длились в этом государстве уже не одно столетие: пропасть между самоуверенной, роскошествующей знатью и многонациональным простым народом («плебсом»), постоянные жестокие («византийские»!) политические интриги, дворцовые перевороты, экономический кризис исподволь, но неумолимо, как раковая опухоль, делали свое дело...

Драма 1204 года поучительна и для нас во многих отношениях. Очень интересно проследить, какие весьма конкретные материальные интересы крылись за мощными, «высокими фразами» об освобождении «Гроба Господнего» в Иерусалиме от мусульман; любопытно проследить за хитрой политической игрой, которую вели влиятельнейшие правители Европы того времени: Папа Римский Иннокентий III (1198—1216), король Франции Филипп II Август (1180—1223), германский император Филипп Гогенштауфен (1198—1208). Чтобы верно понять ход истории, важно иметь в виду не так слова, как интересы групп людей (как правило, скрытые) — это давняя истина может быть превосходно проиллюстрирована на примере завоевания Константинополя.

Предыстория описываемых событий такова. Первые три крестовых похода (напомним, они состоялись в 1096—1099, 1147—1149, 1189—1192 годах и проходили под лозунгами очищения «святых мест» Палестины от иноверцев-исламистов) — не достигли своей цели. Впрочем, настоящая, а не декларируемая цель крестоносцев разных поколений (а среди них были и такие выдающиеся государственные деятели и полководцы, как король Англии Ричард Львиное Сердце и император Германии Фридрих II Барбаросса) была не столько религиозной, сколько политической: захват земель на Востоке и заодно присвоение неслыханных здешних богатств.

Именно эти мотивы, без сомнения, двигали и участниками описываемого ниже Четвертого крестового похода. Пропагандистским толчком к его началу стали проповеди некоего монаха Фулька из Нейи (Франция), призывавшего «князей, рыцарей, людей всякого состояния» спешить в Святую Землю. Как рассказывали современники, это Фульк собирал деньги, планируя передать их «бедным крестоносцам». Причем, по словам хрониста XIII века Жака де Витри, «чем больше увеличивались суммы денег, собранные им, тем больше утрачивались страх и почтение, которые он внушал» (примечательная деталь!). А затем за организацию похода взялись уже «сильные мира сего».

Но как же получилось, что, направляясь на «Святую Землю за морем», благочестивые рыцари... завершили свое предприятие тем, что захватили, разграбили и практически сожгли (о чем речь еще впереди) центр восточного, православного христианства — Константинополь? Этому предшествовала довольно длинная цепь событий, о случайности (либо, наоборот, закономерности) которых до сих пор спорят историки. Начнем с того, что крестоносцы на первом этапе встали перед проблемой снаряжения и организации мощного флота (в Палестину планировалось плыть через Египет, откуда предполагалось наиболее эффективно действовать против иноверцев — «сарацин»). Договориться о найме флота удалось только с Венецией — наиболее мощной, наряду с Генуей, средиземноморской державой. Однако крестоносцы не в силах были сполна расплатиться с венецианским дожем, ибо вместо планируемых 100 тысяч пеших воинов и 4 тысяч отборных рыцарей на место сбора прибыли лишь тысяча рыцарей и всего 50 тысяч пеших воинов.

Как своеобразную «уплату» долга армия крестоносцев вынуждена была принять предложение овладеть городом Задар (ныне — Хорватия) и из захваченной добычи рассчитаться с заимодавцем. Задар они взяли, но папа Иннокентий III театрально отлучает их от церкви — ведь речь идет о христианском городе... Тут наступает зима (1202/1203 года), у крестоносцев на исходе деньги и съестные припасы. Ясно, что о плавании в Египет и походе в Палестину речи быть не может. И тут венецианский дож Дондоло предлагает «выход»: деньги, оружие и продовольствие можно приобрести в Греции (тогда — территория, подвластная Византии).

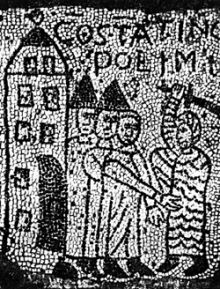

Крестоносцы принимают предложение и неизбежно оказываются вовлеченными во внутриполитическую борьбу за власть в Константинополе, как всегда, проходившую с особой жестокостью (ее атрибуты — яд, ослепление врагов...). Тогдашний император Исаак II (Кирсак) только что лишился трона: его сверг неблагодарный брат — властолюбец (Алексей III), заключил в тюрьму и ослепил.

Однако вышло так, что родной сын несчастного Кирсака, царевич Алексей, скрылся в Германии, и именно в его лице крестоносцы обрели предлог для похода в Византию (через Грецию) — формально для «восстановления законности», а главное, для, прямо скажем, грабежа всех ресурсов византийской столицы. Заметим, что важнейшими (хоть и закулисными) игроками этой драмы были уже упоминавшиеся Иннокентий III, Филипп II Август и Филипп Гогенштауфен.

Несмотря на не очень, мягко говоря, высокий боевой дух крестоносцев (правда, у них был неплохой предводитель — маркиз Бонифаций Монферратский) в результате четырехдневного штурма с моря (8— 12 апреля 1204 года) Константинополь был взят. Это наглядно показывает всю глубину внутреннего кризиса когда-то могучей империи. Перед штурмом находившиеся в крестоносной армии представители Иннокентия III (характерно, что папа «осудил» разрушение христианской столицы, но уже после того, как событие свершилось!) выступали с проповедями, смысл которых сводился к тому, что православные Византии («греки», как их называли) — изменники истинной веры («Ведь жители города издревле исповедовали веру, повинуясь римскому закону, а ныне вышли из повиновения ему и даже говорили, что римская вера ничего не стоит, и говорили, что все, кто ее исповедуют — псы; и епископы сказали, что они поэтому вправе нападать на греков и что это не только не будет никаким грехом, но, напротив, явился великим благочестивым деянием» — так написал о проповедях папских легатов участник похода и его историк Робер де Клари)...

«Великое благочестивое деяние» выразилось в следующем. Захватив город, крестоносцы не щадили ни женщин, ни стариков, ни детей. Константинополь сгорел почти дотла; очевидец этого ужаса, Жоффруа де Виллардуэн, писал, что «домов сгорело больше, чем имеется в трех самых больших городах Франции». Ясно, что в Святую Землю насытившиеся грабежами крестоносцы не пошли; была образована марионеточная Латинская империя, просуществовавшая недолго...

Одним из многих последствий этой войны (может быть, перед нами «конфликт цивилизаций» образца XIII века?) было то, что реальный центр православия довольно скоро стал постепенно перемещаться на север, в славянские земли. Характерно, что возникавшая новая мессианская идея в Московии породила концепцию «Третьего Рима» (первые два — Древний Рим и Византия, третий — Москва, а четвертому — не бывать). Но это — тема для отдельного разговора.