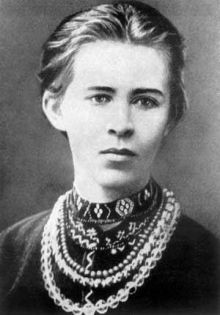

В начале января 1895 года из Софии Леся Украинка, которая жила тогда в семье М. Драгоманова, написала открытое «Письмо к товарищам на Украину». Автор, которая любимому дяде и учителю была благодарна не только за идейно-мировоззренческое становление, но и за определение направленности будущей деятельности, в этот раз осмелилась говорить от имени своего поколения. Поэтому ее обращение воспринимается еще и в качестве своеобразного манифеста новой генерации деятелей национального движения. Лейтмотив выступления — настоятельный, иногда даже отчаянный, призыв к интеллектуально-творческой молодежи сплотиться и, наконец, взять на себя большое дело, начатое и из последних сил осуществляемое старшим поколением. Автор отмечает: «Робітники біля нашої літератури красної ще є (хоч і то не гурт), робітників же, що ретельно працюють біля нашої волі, що зробили сю працю завданням свого життя, — тільки сих два-три чоловіки і тим уже врешті сил не стає. За нами більш нема старих борців, посеред нас — все ще діти, отже, хто порятує нас, коли не схочем рятуватись? Сумно, що знов мусимо виступати ми, недосвідчена молодь, але ж іншого виходу немає, коли не хочемо зректись нашої волі. Врешті не всі ми недосвідчена молодь, є між нами і люди з певним громадським становищем і з укінченим образованням, їм, запевне, й початок мусів би належати».

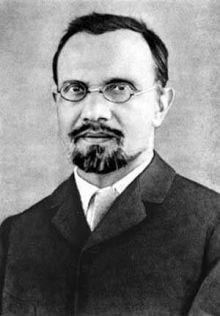

Надежды писательницы на образованных, с определенным авторитетом и опытом общественного труда «работников», невзирая на пессимистический тон обращения, все же выглядят не совсем безосновательными. Ведь в национальную культуру именно на рубеже веков уверенно и смело входила целая плеяда талантливых художников, публицистов, ученых. Только среди одногодков Леси Украинки (рожденных в одном —1871 году) следует вспомнить имена Н. Вороного, Л. Мартовича, В. Стефаника, А. Крымского. Фигура последнего, как кажется, едва ли не полнее всего отвечает тем критериям молодого украинского интеллигента-государственника, которые обозначены автором цитируемого «Письма...».

В написанных на склоне жизни воспоминаниях о Лесе Украинке А. Крымский время их знакомства относит к 1887 или 1888 годам. Однако более вероятна другая дата, а именно — уже упоминавшийся 1895 год. После смерти М. Драгоманова Крымский, как известно, подготовил некролог в московский научный журнал «Этнографическое обозрение», а также письмо скорби, опубликованное галицким журналом «Народ». Искренне и просто выраженные соболезнования настолько растрогали семью покойного, что Леся Украинка в письменном виде обратилась к автору со словами благодарности и, пользуясь печальным случаем, с признаниями в давнем желании познакомиться и завязать товарищеские отношения. Удивительно, но, невзирая на индивидуальные мировоззренческие, идейные, морально-психологические факторы, которые так часто мешают духовному сближению сильных личностей, этих двух людей таки соединит дружба, которая станет украшением их жизни, придаст ей дополнительные измерения и смыслы.

Своего рода общая основа для обозначенных отношений заложена уже самими обстоятельствами становления и формирования национальной идентичности тогдашнего украинства. Наиболее уязвимым сегментом культуры порабощенного этноса всегда оставался язык, овладение которым и у Леси Украинки, и у А. Крымского было связано в первую очередь с семьей.

Как известно, предки обоих писателей не имели автохтонного, скажем так, чисто украинского происхождения: род Ларисы Косач имел балканские и греческие корни, а в случае «генетической карты» А. Крымского вообще преобладала татарская и польская кровь. Для последнего собственная генеалогия служила еще и своеобразным поводом для гордости, ведь, указывая на свое происхождение, он неизменно подчеркивает и органичность вхождения в местное (локальное, а не общеимперское) сообщество. «Я родився і виріс на Вкраїні та й українізувався. Навіть у сім’ї я чув змалечку українську мову: моя мати говорить чисто по-вкраїнськи [...] тільки з вимовою чужою», — аттестует он себя в начале знакомства с Б. Гринченко. Фигура матери для, так сказать, языково-культурного становления автора приведенных слов стала, очевидно, определяющей, хотя сын на этом никогда особенно и не будет акцентировать. Не углубляясь в специфику семейных отношений Косачей (достаточно описанных в биографистике), напомним только о схожести условий формирования дочери Ларисы и влияния на нее матери.

Цитируемый отрывок из письма к Гринченко примечателен еще и выявленными усилиями, которые приходилось сознательно прилагать тогдашнему украинцу, чтобы на своей земле приобрести или, скорее, получить право национальной самопрезентации. Сложность этого процесса, разворачивавшегося, в сущности, в искусственно созданных условиях, в случае А. Крымского усиливали еще и классовые факторы. Известно, что его скромное происхождение и связанные с этим трудности социальной реализации стали одной из рано, но остро осознанных координат иерархически построенного, закрытого мира Российской империи. Пребывание в Киевской коллегии Галагана, ученический контингент, которой формировался из «богатеев» и аристократов и детей из «неблагородных», малоимущих семей, способствовало закреплению у впечатлительного подростка стойких предубеждений относительно сословного общества. Даже его поразительные успехи в учебе, в частности прилагаемые усилия неизменно удерживать за собой статус первого ученика, воспринимались как вызов и сознательное ангажирование в ту непримиримую борьбу, которая разворачивалась между двумя лагерями гимназистов. Пережитые в средней школе моральные испытания, хотя и не такие трагические, как, скажем, у одногодка-покутянина В. Стефаника, способствовали утверждению выразительных мировоззренческих убеждений Крымского. «Само мое происхождение должно было меня сделать демократом» — подытоживал он учебу в коллегии через два года после ее окончания. Впоследствии на этой почве вырастет серьезная увлеченность социалистическими идеями, а еще позже — доктринами национализма.

Очевидно, полученный в молодости болезненный опыт самоутверждения (личного и национального) представился Крымскому показательным и даже поучительным, ведь постоянно актуализировался в его общении. Вместе с тем Леся Украинка никогда не предавала огласке особенности собственной «украинизации», возможно, из-за того, что имела счастье расти хотя и в искусственно созданной семьей и близким окружением, но соответствующей культурно-интеллектуальной среде. Поэтому и приобретение соответствующей идентичности оказалось процессом более-менее органическим.

Важно и то, что в этом же кругу формировались идейно-политические вкусы писательницы, которые оказались в целом созвучными обозначенным заинтересованностям Крымского. Но отметим внутреннюю контроверсийность такого обоюдного самодвижения, которое впоследствии все же привело к общей идейной/идеологической платформе: приход на определенном этапе к национально сориентированной социал-демократии наследственной дворянки Ларисы Косач (сознательный, но абстрактный выбор, диктуемый волей и интеллектом) и разночинца А. Крымского (актуализированно личный жизненный опыт). Однако оба они с одинаковой тревогой воспринимали угрозу украинским патриотическим левым силам, которая исходила от близких не только классово, но и этнически российских социалистов. Определяющей для последних сначала действительно была интернациональная платформа, но со временем она все выразительнее приобретала очертания великодержавного шовинизма. В конечном итоге, в украинских кругах полностью были осознаны предостережения и относительно вероятных угроз самой социалистической идеологии для недосформированной, культурно и политически неустоявшейся нации. Как показало время, не менее обоснованными оказались и опасения чрезмерной «опеки» со стороны северного брата, демократизм которого всегда заканчивался там, где начинался национальный вопрос. Примечательно, что эти и другие коллизии украино-российских отношений отражены в историко-политических студиях, над которыми Леся Украинка и А. Крымский, параллельно, но без согласования друг с другом, начали работать в начале 1900-х годов. К сожалению, начатая работа в обоих случаях осталась незавершенной.

Украинские писатели времен порубежья и русская литература — это большая и малоизученная проблема. Сегодня понятно, что речь здесь следует вести не так о непосредственных (и обычно однобоких) влияниях, как, в первую очередь, об идейно-тематическом созвучии, стилевых перекликаниях или даже параллельном художественном освоении реальности. В то же время неотложной для периода становления Леси Украинки и А. Крымского была потребность минимизировать давление и притягательную силу значительно более мощной русской культуры и попытаться избежать предлагаемых ею широких и достаточно привлекательных возможностей. Ведь мнимые или реальные намерения В. Винниченко перейти в соседнюю литературу кажутся, при беспристрастном взгляде, не такой уже и случайной прихотью. Да и в целом тогдашнему отечественному интеллигенту полностью дистанционироваться от имперского мира не удавалось уже хотя бы потому, что для собственной самореализации в той или иной степени приходилось принимать имеющиеся условия и правила. Так, чтобы утолить жажду научного познания, Крымский должен был войти в русское образовательное, академическое сообщество, учиться и работать в местных институциях, закономерно и существенно способствуя их развитию. Интегрированность Леси Украинки в интеллектуальную жизнь соседнего государства была, понятно, не такой существенной, но все же научные и публицистические труды писательницы, сделанные ею переводы также нередко появлялись в местной периодике.

Вынужденное приобщение к неродной культуре лишь крепило решительность и нацеленность на автономную, полноценную перестройку собственной. А здесь, в свою очередь, сознательными и даже принципиальными выглядят прозападные мировоззренческо-художественные преференции, которые импонировали украинским интеллектуалам универсальностью и неподдельным демократизмом. Признавая высокий уровень русского писательства, поколение порубежья, однако, не считало его для себя ведущей, а тем более канонической традицией. Примечательно здесь скептическое отношение к возможностям либеральной критики и беллетристики 1860-х годов, неизменную актуальность которой, в частности, отмечал М. Драгоманов.

Вопросы искусства, а главное — литературы могут быть показательными в смысле духовно-интеллектуальной связи двух поколений украинцев того времени. Собственно, речь идет о том социальном (а частично и партийно-политическом) сегменте, который представляли упомянутый М. Драгоманов с одногодками-единомышленниками и его младшие ученики и сторонники, к которым принадлежали и Леся Украинка и А. Крымский. Правда, для последнего личность и убеждения учителя, который, по собственному признанию, и «пробудил в нем национальное сознание», далеко не всегда казались понятными и приемлемыми. В частности, в начале их заочного знакомства Крымский проникся неправдивыми слухами о якобы финансировании заграничной деятельности женевского изгнанника из спецфондов царской охранки. (Вскоре эта провокация была разоблачена.)

Позже Крымский, и не только он один, критически пересмотрит идейно-политическую программу учителя в аспекте ее радикализации и, скажем так, геостратегической ориентации. Собственно, почти полностью принимая известный тезис Драгоманова о «космополитизме в идеях и целях и национальности в почве и формах культурного труда», Крымский все же отбросит русский фактор, а также выразительнее акцентирует первичность исконной традиции в духовно-политическом развитии страны. Принципиальным останется и убеждение в необходимости привлечения к государственному строительству самых широких слоев населения, условно говоря, — от господ и до мужиков. В отличие от М. Драгоманова, он достаточно реальной считал возможность (и целесообразность) не только украинской автономии в составе демократической федерации с Россией, но и построение независимого, самостоятельного политически и культурно, но и открытого миру государства.

Однако, все больше склоняясь в своих убеждениях к правой идее, Крымский не создает для себя культа господствующего этноса, не скатывается к шовинизму. Оригинальными в этом отношении выглядят обозначенные в письме к Б. Гринченко критерии идентификации двух типов общественного деятеля. А. Крымский отмечает: «Хто признає вагу національності, той є націонал; звісно, він може не тільки поважати, а й заразом сентиментально кохати національні ознаки, і це ще не погано. А хто вважає за обов’язкову річ сліпо поклонятися всьому національному тільки через те, що воно — національне, той є націоналіст». Именно под последнюю категорию автор склонен подвести сторонников, по его же определению, «желудочного» — агрессивно-ограниченного, собственно, бездеятельного патриотизма. К сожалению, нередко этот тип «искреннего народолюбца» встречался в среде украинофилов, на что одно время сетовала и Леся Украинка. Она писала М. Драгоманову: «У нас велика біда, що багато людей думають, що досить говорити по-українськи (а надто, вже коли писати дещицю), щоб мати право на назву патріота, робітника на рідній ниві, чоловіка з певним переконаннями тощо. Така легкість репутації приманює многих».

Несоответствие народнических социально-политических и культурных моделей энергии, потребностям и намерениям молодых сил убедительно доказывало неотложную необходимость освоения новых, более действенных путей национального продвижения. Всю противоречивость и в то же время интегральный смысло- и формотворческий потенциал таких исканий отражает опыт поколения порубежья. Примечательным здесь является идейно-духовное самодвижение А. Крымского, предшествовала которому, что, по-видимому, тоже закономерно, полоса метаний и разочарований. В 1891 году, описывая И. Франко ситуацию в Надднепрянщине, он, в частности, неутешительно будет констатировать: «Коли ми подивимося, чим займається загал нашого українофільства, то побачимо, що працювати всі аж прагнуть, тільки ж майже всім руки зв’язані, бо такі наші обставини. Добре, коли хто має письменницький хист, — він ще може що-небудь робити, робити пером. А решта? — Решта рветься до праці; та звідкіля ж узяти того поля задля праці? Складаються громадки, кружки, балакається дуже багацько, а в кінці кінців, як я часто завважив, людина почуває якусь порожнечу, невдоволення, бо не бачить змоги, способу, як віддати себе на службу своєму народові». Возможности послужить родному сообществу неофит-украинец Крымский будет искать самостоятельно и, так сказать, интуитивно. Уже с первых лет учебы в высшей школе студент-арабист Лазаревского института восточных языков каждую свободную минуту посвящает познанию новообретенной Родины, ведь, как позже будет признаваться: «Мені здавалося гріхом «не побігти на пособу моїй Неньці», яку я допіру «обрів», — я не хтів бути «зрадником». І я побіг». Кроме интенсивного самообразования, он, приезжая из Москвы, стремится дополнить национальное познание еще и практически — погружением в незамутненную стихию крестьянского мира, искренними попытками слиться с ним.