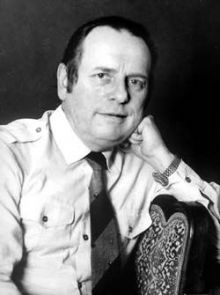

«Я знаю, ход веков подобен притче» — написал Борис Пастернак в стихах к «Доктору Живаго». Притчи, входящие в явь, возникают и в наши дни. Одна из них — тихий подвиг Анатолия Петровича Кончаковского, ныне директора литературно-мемориального музея М.А. Булгакова на Андреевском спуске, в долгом труде возвращения имени Мастера на скрижали родного города.

Анатолий Петрович, тогда инженер высокого класса в области радиоэлектроники, работавший в объединении «Квант», пришел в булгаковсккую обитель, в «здание постройки изумительной», в конце шестидесятых. Вскоре после того, как очерк Виктора Некрасова «Дом Турбиных» в журнале «Новый мир» подарил миру осознание того, что именно тут, в этих стенах, разворачивались события романа «Белая гвардия». И что одновременно перед миром живое напоминание о роде Булгаковых, о его испытаниях, о прототипах героев великого произведения.

«Моя тема — география. Я горжусь (и удивляюсь только, что до меня никто этого не сделал) своим открытием «дома Турбиных» и приглашаю всех, кто посетит Киев, спуститься вниз по крутому Андреевскому спуску до дома № 13...» — писал Виктор Некрасов. Движимый горячей любовью к Булгакову, влекомый неведомой тайной, сюда отправился и Анатолий Петрович. Был он, в общем, не единственным пилигримом в подобных побуждениях. Однажды, например, на незнакомую улицу, найдя заветный дом, пришли молодые англичанка и француженка. Они осведомились: «Правда ли, что в этих комнатах обитали Булгаков и... братья Карамазовы?»

Но вернемся к визиту киевского инженера. Дом со стороны фасада выглядел вполне заурядным и ничем особо не примечательным, лишь на парадной, наглухо закрытой двери, выходящей на спуск, было выцарапано гвоздем: «Здесь жил Булгаков». Надпись закрасили, однако ночами кто-то восстанавливал ее мелом, да и следы острия выступали. Анатолий бывал в этом дворике уже не раз, но попытаться войти в дом не решался. Наконец, с волнением позвонил. Незнакомцу открыла приветливая, еще не старая женщина. Его гостеприимно пригласили внутрь, и посетитель вдруг увидел белые кафельные изразцы легендарной печки из романа, на которой Турбины и их приятели писали друг другу послания. Но потом наступила какая-то заминка. Дом под горой все притягательнее становился объектом внимания, и все интересовались одним и тем же... Ключом ко взаимному расположению послужил... паспорт Анатолия Петровича, который он вдруг решил предъявить. Оказалось, к удивлению, что милая хозяйка дома — его однофамилица. По мужу Николаю Ивановичу Кончаковскому, опытнейшему теплотехнику, ветерану киевской электроэнергосети. А потом выяснилось самое главное. Оказалось, что Инна Васильевна является дочерью Василия Павловича Листовничего — гражданского инженера и архитектора, владельца ныне исторического дома, у которого Булгаковы продолжали снимать второй этаж. На Лисовича из романа он, кстати, был совершенно не похож...

Анатолий Петрович стал часто здесь бывать. Конечно же, отдельные детали былого Инна Васильевна помнила лишь в фокусе детства. Михаил Булгаков в пору ее ранних лет был уже гимназистом. Однако картины начала века как бы воочию вставали. Например, свадьба Михаила, белая карета, отъехавшая от дома... Особенно дружна была Инна со своей ровесницей Лелей Булгаковой, с обаятельными ее братьями Колей и Ваней, также младшими в семье, а затем с Тасей, юной женой Миши, уже студента-медика. Сохранились и некоторые подаренные Листовничим булгаковские фотографии, снятые, в частности, в Буче, на благословенной их даче. А в один из вечеров Инна Васильевна, вынув из дальнего ящика завязанную папку без надписи, предложила Анатолию для прочтения на один-два дня машинописный экземпляр «Собачьего сердца». Это был дар Надежды Афанасьевны, сестры писателя, его первого биографа, во время посещения Инной Васильевной Москвы. До публикации «чудовищной истории» было еще далеко, и Анатолий Петрович вместе с женой и дочерью в течение ночи переписали ее текст.

ВСТРЕЧА В ТУАПСЕ

Узнав, что Анатолию предстоит командировка на Кавказ, Инна Васильевна вручила ему письмо с просьбой передать его Татьяне Николаевне Кисельгоф, проживающей в Туапсе. Той самой Тасе... Долго ли коротко, приезжий разыскал в южном городке дом № 6 по улице Ленина и поднялся к шестой квартире. «Мой первый визит к Татьяне Николаевне не был простым», — пишет А. Кончаковский в фолианте «Кавказские письма», вместившим переписку с первой булгаковской музой. Он, опять-таки, был не первым среди переступавших этот порог. В ореоле внезапной славы великого писателя, хлынувшей буквально лавиной, к свидетельнице необыкновенной его судьбы теперь обращались многие исследователи. Донимая неожиданными появлениями и долгими расспросами, пытаясь порой вторгнуться в неприкосновенное. Ведь Туапсе вдруг обозначилось на булгаковской карте... Такое же внутреннее неприятие могло ожидать и киевского посланца. Но каким-то образом, прямо в маленькой прихожей, атмосфера потеплела — гостя пригласили в комнату. Быть может, свирелью стала весточка с Андреевского спуска — первая из далеких времен после, казалось бы, расставания Татьяны Николаевны с Киевом навеки. Вот как обрисовывает Анатолий Петрович эти мгновения: «Встретила меня немолодая женщина с приятным бледным лицом, брюнетка, с заметной сединой в волосах. Взгляд живой, умный. Среднего роста, с прямой осанкой. На ситцевом платье, прикрывая шею — крупное янтарное ожерелье. Единственное украшение из прошлого... Хотя ей было уже за 85, держалась она бодро, читала без очков, выглядела моложе своих почтенных лет. Напряжение первых минут ушло, и Татьяна Николаевна стала рассказывать о себе, о совместном пути с Михаилом Афанасьевичем, показала некоторые фотографии, документы, сохранившиеся вещи. «Я дала слово моему первому мужу, при разлуке с ним, что о его жизни ничего не буду рассказывать, — задумалась она. — Но с тех пор утекло так много воды в реках, в том числе и в любимом Михаилом Днепре, что можно, мне кажется, нарушить обет молчания». Ушедшая эпоха как бы вернулась. Возник вдруг иной мир, с его страстями, обретениями, утратами. Тогда и я поделился своей сокровенной мечтой — о создании в Киеве, в «Доме Турбиных» музея Михаила Булгакова.

МИША И ТАСЯ

Но какова вышитая судьбой канва жизни булгаковской Татьяны, с которой создатель «Белой гвардии» и «Мастера и Маргариты» прошел самые трудные дороги? Она родилась в Рязани, по данным киевского акта церковного венчания, в 1892 году, в семье талантливого российского финансиста, воспитанника Московского университета Николая Николаевича Лаппа, начавшего здесь, в тихом губернском городе, служебную карьеру и возглавлявшего затем Казенную палату в Омске, Саратове и даже в Москве. Знаменательно, что беззаботные лета детства Таси прошли и в Екатеринославе. Тут отец служил в казначействе, необычайно увлекаясь и театром, где изредка играл... Наступили дальнейшие сроки и перемены, счастливые и драматичные, в календаре отведенных лет. Впрочем, при получении профсоюзного билета Татьяне Николаевне пришлось «омолодиться» на четыре года. Но об этом чуть позже...

А познакомились Миша и Тася в Киеве. Тут я перехожу, пожалуй, к моменту истины, к драгоценным воспоминаниям, запечатленным ее пером! Дело в том, что в период проживания Т.Н. Кисельгоф в Туапсе вышла книга Д.А. Гиреева «Михаил Булгаков на берегах Терека», одно из первых литературных прикосновений к булгаковской жизненной страде. Рукопись этого труда, в дни тяжкой своей болезни, успел прочесть К.М. Симонов, горячо одобрив ее. Между Девлетом Азамасовичем и Татьяной Николаевной, после прочтения ею книги, сложилась переписка. Увы, Д. Гиреев вскоре погиб в автомобильной катастрофе. Однако совершенно удивительные письма сохранились.

«Встретились мы еще в 1908 году, когда я была гимназисткой 4 класса, — вспоминала Татьяна Николаевна о первом своем булгаковском озарении. — Не помню уж, по какому поводу Михаил пришел к моей тетке. Я увидела стройного глазастого юношу в гимназической форме (он был уже в 7 или 8 классе гимназии). И мы подружились, бродили по Киеву, который произвел на меня большое впечатление. Я, девочка (лет 14) к этому времени успела прослушать много опер (я сама играла на пианино). Дело в том, что в Саратове я дружила с одной девочкой, отец которой был хозяином театра, и он приглашал к себе в театр. Так я успела прослушать «Аиду», «Холопку», «Кармен» и другие знаменитые оперы.

Я содержание этих опер передавала гимназисту Булгакову. Как он меня слушал! Кончились каникулы... Я уехала в Саратов, обещав Мише, что на Рождество приеду снова в Киев. Но отец вместо меня послал моего брата... Второй раз я приехала в Киев уже по окончании гимназии в 1911 году. Через два года мы с Михаилом обвенчались...

Как я живу? С 74 года я вдова, получаю пенсию только за мужа. Детей нет. С Булгаковым были очень трудные годы. А от второго мужа (вышла назло Мише) детей не хотела.

Есть кое-какие книги Булгакова, но продавать их не буду. Они для меня слишком дороги. Располагайте мною...»

«Что Вам писать о наших отношениях? — отвечала Т. Кисельгоф (Лаппа) на одно из писем Д. Гиреева. — Не знаю, интересно ли это Вам? Но очень хочется мне сказать Вам то, что никому не говорила (из гордости, может, боясь быть плохо понятой)... И вот Вам скажу. Кроме меня, никого у него не было, и в разрыве с ним я сама виновата. По молодости я не могла простить ему увлечение (кстати, кратковременное) другой женщиной.

Как сейчас помню его просящие глаза, ласковый голос: «Тасенька, прости, я все равно должен быть с тобой. Пойми, ты для меня самый близкий человек!» Но уязвленное самолюбие, гордость, и я его, можно сказать, сама отдала другой женщине...»

В 1924 году грянул развод... Татьяне надо было устраиваться на работу. Чтобы получить необходимую тогдашнюю «карточку жизни» — профсоюзный билет — Тася устраивается на стройку разнорабочей, утаив года. Пыталась печатать в какой- то конторе на машинке (от этого очень болели глаза), была библиотекарем, регистраторшей в поликлинике, медсестрой. Почти типичная социалистическая судьба для дочери потомственного дворянина... В тридцатых годах вышла замуж за молодого врача Крешкова и уехала с ним в Иркутскую область. В сороковом году, получив газету, Крешков сказал: «Твой Булгаков умер...» До этого, в конце зимы, Татьяна, в некоем наитии, почему-то собралась ехать в Москву, но из-за распутицы отложила поездку... Уже здесь, в Москве, Леля Булгакова рассказала ей, что Михаил хотел видеть ее перед кончиной. Чтобы, возможно, попросить прощения... «Меня за тебя Бог накажет», — сказал он ей как-то.

После войны жизнь в Черемхово не заладилась, Крешков вернулся с фронта с новой пассией. И вот у Татьяны, как и у Михаила, возник третий брак — с адвокатом Давидом Александровичем Кисельгофом, приятелем московской поры булгаковской молодости. Они переехали в Туапсе к матери Дэви...

Судьба четырех братьев Татьяны завершилась трагически. Один из них, одаренный художник, учившийся во Франции у Пикассо, с началом Первой мировой войны вернулся в Россию, чтобы пойти добровольцем в армию, и погиб в первом же бою. Сестра Соня, актриса театра в Петрограде, с мужем Константином Вертышевым, также актером, вместе с мамой, после внезапной кончины Николая Николаевича Лаппа в Москве в 1918 году, переехали в Харьков. Здесь и сейчас живет единственная племянница Татьяны Николаевны Тамара Константиновна Вертышева.

ЛАМПА, ОСВЕТИВШАЯ БУДУЩЕЕ

«Анатолий Петрович! Надеюсь, Вы получили мои письма, я послала три письма. Получилось это оттого, что я сразу Вам не ответила. когда Вы прислали мне книгу. Я лежала, была в плохом состоянии, сейчас я уже поправляюсь, — пишет Татьяна Николаевна в ноябре восьмидесятого года. — Мне, конечно, очень приятно, что М. Булгаковым интересуются».

Немудреные и драгоценные подробности... Наверное, никому другому Татьяна Николаевна о них не пишет. «Меня где-то просквозило и я получила воспаление дыхательных путей. Пришлось срочно взяться за лечение, помогла мне в этом моя знакомая, бывшая учительница Анна Иосифовна. Вы, когда были у меня, ее видели... Вы меня спрашивали относительно рассказа «Полотенце с петухом». М. Булгаков ничего не выдумал — это было на самом деле». (Март восемьдесят первого года).

Переезжает соседка... «Мне очень жаль, я к ней привыкла, но ничего не поделаешь, надо привыкать ко всем жизненным ситуациям...» «Вы меня спрашиваете про обстановку — какая была в доме 13. Я могу Вам сказать очень коротко. Пол крашеный, ковров не было, было пианино. Я думаю, Вам Инна Васильевна скажет, я не помню, какие были обои, были столики, стулья, — врать не хочу, я не обращала внимания...» О свекрови: «Варвара Михайловна была верующая, умная женщина, справедливая, но любила пошутить и посмеяться, мне доставалось часто, но я никогда не обижалась — она была права».

Вот письмо Анатолия Петровича Кончаковского от 4 февраля 1982 года.

«Дорогая Татьяна Николаевна!

Ура! Ура! Ура!

Наконец-то свершилось! Мемориальная доска Михаилу Афанасьевичу установлена на доме № 13 по Андреевскому спуску. Это произошло сегодня, 4 февраля, в 12.00. Официальное открытие будет через несколько дней».

11 февраля восемьдесят второго Татьяна Николаевна с сердечной радостью отзывается на это известие: «Очень Вас благодарю за снимок мемориальной доски. Я только подумала попросить Вас, чтоб Вы сделали снимок, а Вы сами догадались, — еще раз спасибо.

Если б я была покрепче и если б годы у меня украли и ноги не болели, я обязательно приехала бы в Киев, мне очень хочется приехать, но я боюсь, вдруг в Киеве свалюсь на чужих людей». Нет, в Киеве появились родные ей люди, но осуществиться мечте не было дано.

В один из приездов Анатолия Петровича Татьяна Николаевна попросила его полезть на антресоль и порыться там. Так нашлась лампа, при свете которой в холодной московской комнате писалась «Белая гвардия». В испытаниях и вызовах жизни Татьяна Лаппа сохранила ее! Подарила она Анатолию Петровичу и подстаканник, чайную ложечку (в переездах она раскололась, ее пришлось отреставрировать), сухарницу, которыми пользовался ее первый богоданный муж. Затем передала фужер для цветов. Любые лепестки в нем — и дикие, и изысканные — всегда вдохновляли врача и писателя. Поведала, каким талантливым, умелым, бесстрашным врачом он был, причем в различных обстоятельствах и специальностях. Сохранилось трогательное фото, воссоздающее медицинский пролог Михаила Афанасьевича, еще студента, в 1914 году, в лазарете в Саратове, открытом при Казенной палате в связи с войной семьей Лаппа.

Немало лет назад, в восьмиэтажке напротив Голосеево, в уставленной книгами небольшой квартире Анатолия Петровича я с трепетом прикоснулся к этим реликвиям, к книгам с автографами Булгакова. Собственно, это был остов будущего Музея на Андреевском спуске, его вещественный запев в удивительных подлинниках. Если как бы бегло и лишь хроникально попытаться описать преображение здания на изломе старинного пути из Ярославова града к Подолу в прекрасную достопримечательность Города, союзниками и деятельными единомышленниками Анатолия Петровича стали Кира Питоева, Татьяна Рогозовская (ее перу принадлежит прекрасный путеводитель по музею), Светлана Бурмистенко, Светлана Ноженко, Людмила Губианури, другие представительницы этой рыцарской рати, возвратившей «второе дыхание» семи комнатам истории. Огромное содействие в воплощении замысла оказали директор Музея истории Киева Тамара Хоменко, взявшая под крыло тихую когорту энтузиастов, и Иван Салий, в то время первый секретарь Подольского райкома партии. Их роли и позиции нельзя не воздать должное — стереотипы в отношении «ошибок» Булгакова еще господствовали... Да и сам дом, превращению которого из коммунального жилого помещения в святыню вечности бескорыстно способствовали и внуки Листовничего Валерий и Ирина Кончаковские, требовал реконструкции. Чтобы встали первозданные контуры былого — от окон до ступеней лестницы и дощечек паркета. Все двигалось параллельно, и череда комнат, на новых перекрытиях, вдруг открылась, а крыша еще не была готова. Но дожди каким-то образом миновали Андреевский в эти, пока погожие осенние месяцы.

Впечатляющий музей зиждется и на стропилах воображения. Заместитель его директора, талантливейший искусствовед и литератор Кира Питоева- Лидер, спутница великого театрального художника Даниила Лидера, и превосходный музейный дизайнер Альберт Крижапольский, спланировавший до этого Музей медицины, нашли удивительный ключ к экспозициям — «Булгаковы рядом с Турбиными», белые образы и символы предполагаемого в обрамлении истинных документов, фотографий, книг, предметов из булгаковского мира или из булгаковской эпохи.

И самое главное — у страстной идеи нашлись преданные приверженцы. Так пополнялись раритеты. Конечно, это было связано и с командировками, прежде всего, в Москву, во второй булгаковский Город, Новосибирск, куда судьба занесла Варвару Афанасьевну Булгакову, «Елену ясную» из романа, и ее семью, на Орловщину, откуда произросло генеалогическое древо Афанасия Ивановича Булгакова и Варвары Михайловны Покровской, подаривших человечеству дарование их первенца, даже в Париж, приютивший Николая и Ивана Булгаковых — ученого и музыканта. В Париж первым попал, кажется, Дмитрий Шленский, ныне создатель Музея одной улицы, привезший на Родину трогательные стихи Ивана Булгакова. Но наиболее значимые врата находок открылись неутомимыми усилиями и побуждениями Анатолия Петровича. Его негромкие слова и будоражащие планы никого не оставляли равнодушными. Да и сам он понял, что это — призвание. И инженерная работа, которую он также любил, осталась позади...

Врачебный кабинет Турбина, гостиная, столовая, Николкина комната постепенно становились действительностью, дом, оставаясь внешне как бы прежним, стал совсем другим. В мае 1991 года, к столетию со дня рождения Михаила Булгакова, произошло немыслимое — музей был готов. Предстояло его открытие. Как раз в это время разразилась гроза, но поклонники писателя не расходились. Небольшая толпа стояла у теперь законных дверей под проливным дождем, ощущая потоки с неба, словно слезы радости.

Музей принадлежит к нравственным очагам, посещаемым в Киеве. Впрочем, впечатления и мысли тысяч и тысяч его посетителей, видимо, иная тема. Можно лишь сказать, что небольшой коллектив исследователей и одновременно экскурсоводов трудится воистину самозабвенно. Хотя труд их оплачивается, к сожалению, более чем символично. Просто они любят свое дело. Но порывы лишь крепнут. Так, в минувшем году, вслед за памятной книгой Анатолия Кончаковского и Дмитрия Малакова «Киев Михаила Булгакова» тем же издательством «Мистецтво» выпущен совершенно уникальный труд «Весь Булгаков в воспоминаниях и фотографиях». И все-таки, чудо наяву освещает та непритязательная лампа...