Днепропетровский арт-центр «Квартира», где проходила выставка Олега Голосия «Над айсбергами», находится неподалеку от школы, в которой учился скульптор мирового значения Вадим Сидур.

Поэтому на пути к выставке сначала минуешь скромную, не так давно установленную в честь Сидура мемориальную доску, чтобы потом попасть на выставку Голосия. Такое совпадение: два напоминания о великих художниках, незаслуженно забытых на исторической родине, которую они прославили на весь мир.

В целом с момента, когда имя Олега стало известным, — после сенсационной всесоюзной выставки современного искусства в Московском манеже в 1988 году, состоялись лишь пять его персональных экспозиций. Из них три — в Украине. Последняя — восемь лет тому назад в Национальном музее изобразительного искусства в Киеве. В Днепропетровске, где Олег родился и окончил художественное училище, — ни одной. До этого июня.

Всего в «Квартире» показали 16 холстов. Что-то удалось найти в училище, самые важные картины предоставила мать художника, Майя Гавриловна. Акцент — именно на этих пяти работах, которые характеризуют зрелое творчество Олега Голосия: «Фантастика», «Мама», «Автопортрет», «Спящие в Гефсиманском саду», «Над айсбергами».

Сочетание подборок студенческого и зрелого периодов позволяет передать тот резкий скачок, взрыв изнутри, что сделал из просто перспективного художника самого заметного живописца в Украине последних десятилетий.

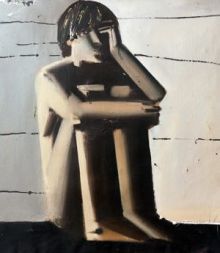

Здесь очень кстати для сравнения два автопортрета. В первом, 1982—1984 годов, — импрессионистическая широта мазка, реалистичный акцент на характере. Во втором, более позднем, — обобщение деталей в интересах целостности образа, внутреннее напряжение и терракотовая графическая выразительность сидящей фигуры, лицо, закрытое волосами и рукой, так, что лишь один глаз обращен к зрителю — пытливо и отчаянно. Здесь уже не характер, а судьба.

В целом, в ранних портретах, количественно преобладающих на выставке, есть и техническая точность, и добротность старательного ученичества, и вдохновенная работа с пространством, смешанные с определенной неуверенностью и анархизмом стиля.

Однако в конце 80-х у Голосия заметно изменяется работа с цветом, а также пространство и место героя в нем. Появляются почти иероглифическая емкость форм и острота смыслов. Полудетский солнечный уют этюда «В мастерской» уступает метафизическому размаху «Фантастики»: ситуация изменилась, герой не овладевает пространством хотя бы с помощью кисти, он просто застывает на краю мироздания, очарованный внеземным приливом синего и белого.

Во многих поздних картинах Олега человек находится перед чем-то, чего он не может постичь, перед вопросом настолько нестерпимой легкости, который только и может поставить себе — и зрителю — по-настоящему великий художник.

Драма пребывания в этом — таинственном, неисследованном — мире читается в сдержанном внутреннем сиянии портрета «Мама» и в замкнутых спиралях тел спящих апостолов, что пытаются спрятаться в сине-зеленых сумерках Гефсиманского сада, но на которых неотвратимо с нижнего края полотна надвигается багряная полоса убийственного утра, обозначенного черной меткой уже осуществленной измены, и в фантасмагории полета воздушного шара при полной луне (!) над айсбергами (!!) Голосий был, помимо прочего, одержим мотивами игры и полета — можно сказать, лелеял на полотнах сущностную невесомость. В своих самых поздних и лучших полотнах он все более отрывается от земли, от собственных или навязанных ограничений, как будто переступая и самого себя, и гравитацию того искусства, что существовало вокруг него.

Да, были и более представительные экспозиции, с большей оглаской, в больших помещениях. Но эта, полудомашняя, кажется чуть ли не самой весомой — и из-за того, что наконец-то в Днепре, и из-за собственного, пусть и рваного, ритма: это чем-то напоминает звук цепочки шагов, последние из которых раздаются уже над пустотой.

«День» побеседовал с человеком, который едва ли не лучше всех знал Голосия как художника, — его учителем Леонидом Антонюком.

— Леонид Афанасьевич, когда вы познакомились с Олегом?

— Я всегда волнуюсь, когда речь идет о моих выпускниках... Встретились мы в Днепропетровском художественном училище в 1981 году. Их тогда пришло 13 человек, и я вел их три года. Потом он поступил в Национальную академию в Киеве — тогда еще Художественный институт. Я и сам тогда был молод, 30 лет, еще только начинал педагогическую деятельность — третий год, как пришел из пединститута. Курс в целом был очень сильным. Практически я сам учился у них педагогике.

— А чему учили их?

— Профессиональному мастерству, хотя его багаж у меня самого был тогда еще очень мал. Начинали мы, традиционно, с основ академического образования, с изучения формы, цвета, композиции и т.п. Уже на четвертом курсе они достаточно много умели.

— Каким студентом был Олег?

— С одной стороны — обычным, с другой — выделялся из общей массы. В плане работы он был одержим, неугомонен, неудовлетворен, все время в поиске. Академическая работа — само собой, но главное было после занятий, после формальной учебы: он много писал в мастерской, для себя, совершенствуя себя, вводя собственные элементы творчества, свое виденье, не просто пассивное срисовывание с натуры — чувствовалось, что растет неординарная личность. И вечно сто вопросов — в тупик ставил, я сам далеко не на все мог ответить, сам еще был зеленым педагогом, но ему это нравилось. Когда он запутывался, то приезжал, мы сидели, все разбирали. Дальше он уже сам развился, уехал от нас.

— Вы были намного старше?

— На 15 лет, но мы были как коллеги, он не позволял себе панибратства. Знаете, бывают такие: вроде талантлив, но ленив, академическую постановку сделал и на том остановился, а Олег и талантлив был, и не лодырь — а это такая редкость! Ему всегда было мало. Он как-то чувствовал, что ему не хватит времени, что ли... Конечно, это я сейчас уже предполагаю, но почему-то он так торопился. И в Академии, в Киеве то же самое: недоучился. Ему в рамках академизма было тяжело, он задыхался. Имел постоянные конфликты из-за того, что работал в неакадемическом плане, и та советская профессура три балла ему ставила.

— Почему, как вы думаете?

— Потому что он шел в сторону творчества, что абсолютно тогда не приветствовалось, потому что если не останавливать, то тогда это распространится на общую массу, и трудно будет руководить. Для него учеба была слишком продолжительной, он стремился творить. А затем перестройка, 1988 год, и та знаменитая выставка в Манеже в Москве. Они шокировали всю Москву. Украинское искусство до того всерьез не воспринимали, а здесь — такой прорыв. Конечно, он как молодой художник любил, чтоб его кто-то заметил, а тогда вот и пришло признание. После этого ему уже стало совсем тесно в рамках академической учебы, он вступил в Союз художников и бросил институт. Я этого боялся.

— Почему?

— Я же вырос в том времени, при старых порядках, и мне казалось, что нужно окончить институт, как все. Хотя в истории много примеров, когда из академии уходили талантливые художники. Я в свое время думал, что он станет таким признанным художникомтрадиционалистом. И вдруг — все рухнуло. Я был не готов к тому, даже шокирован, но понял, что он вырвался из поля моего контроля и пошел дальше. Вдруг он отказывается от живописи, даже, кажется, где-то написал в каталоге: «Живописью сегодня заниматься скучно». Я страдал: такой конек, живопись — это редкость, таких мало, а он ее отбросил. Возможно, это было временно, но жизнь, видите, как распорядилась.

— По-вашему, что он внес в язык искусства?

— Это все скажет время. Он по своей природе великий колорист, великий живописец. Тонкий, редкостный. Я считаю, главное, что он при этом привнес иное виденье, иное восприятие. Это настоящее искусство.

— Мне кажется, что в той новой волне — с «Парижской коммуны» конца 1980-х — никого равного по таланту не появилось.

— Тогда был очень сильный контраст между тем, что делали те ребята и старшее поколение. Группа была большой, но он, правда, один был такой. В настоящее время, все свободно, и контраст этот вдруг исчез. Но стали заметны какие-то имитации, кто-то уже пишет под Голосия, пользуются чужой кровью. Тогда у них это было искренним. Сейчас же главное — быть модным на секунду. Тогда же делали неизвестно куда, без перспектив, но для души, а теперь для заработка, или, чтобы выпендриться. Выходит что-то неглубокое, не пережитое, не выстраданное.

— Какое значение имеет эта выставка?

— Я очень рад, что она состоялась. Он сделал большое количество работ, здесь находится лишь их маленькая часть, которая не определяет его как художника, но в них есть начало, азы, и есть знаковые картины: видно, как он изменялся. Впрочем, Днепропетровск немного обеднен в этом смысле. Олег — великая личность для всей Украины, а у нас в городе ничего нет, кроме холстов, что хранит его мама и нескольких работ в училище. Даже в Днепропетровском музее нет ничего. Но он на слуху все время, он жив в этом плане. Эта выставка важна как память, как напоминание самому городу, и я очень рад, что она состоялась. Я думаю, что Олег где-то там доволен.

Мы также попросили сказать несколько слов Майю Гаврииловну, мать художника.

— Мне сложно было отдавать полотна на выставку, потому что я их очень ценю. Мне деньги не нужны, мне дороги сами картины. Их у меня осталось немного, и они мне очень дороги как память.

Я до сих пор чувствую с Олегом связь. Он всегда рядом. Он с нами здесь сегодня, в настоящий момент. Он любил свои выставки. Он очень любил своих учителей, любил Леонида Афанасьевича даже больше, чем своего отца, не побоюсь этого слова. Отец же на работе, все время занят. А Леонид Афанасьевич — всегда рядом. Он сделал из него художника.

Он, в основном, рисовал в мастерской Леонида Афанасьевича. Я туда ходила, и он рисовал и меня. Позировала ему, когда просил, и уже как сяду, то сразу зевать начинаю, сразу спать тянет, поэтому он говорил: «Ладно, поспи, я тебя так порисую». Осталось много портретов, я там молодая и красивая, я прошу Леонида Афанасьевича поискать в училище.

Олега окружали прекрасные люди, хотя были и завистники. И в школе, и в институте у него было прозвище «обаяшка». Он действительно имел такое качество. Песни придумывал, на гитаре играл. Всегда был мягок и нежен со мной. А затем, вдруг, — глаза закрывал, я уже знала, что он погружается в свои образы и мысли, — и я уходила.

Не женился, хотя собирался: была у него любимая девушка. А когда я просила его жениться, он мне отвечал: «Мама, я не успею сделать то, что я задумал».

СПРАВКА «Дня»

Олег ГОЛОСИЙ (1965, Днепропетровск — 1993, Киев). Трагически погиб.

ОБРАЗОВАНИЕ

1984—1990 Украинская академия искусств и архитектуры (факультет монументальной живописи), Киев; 1980—1984 Художественное училище, Днепропетровск.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

2003 — Национальный художественный музей Украины, Киев; 1998 — «Фантасмагории», галерея «Ателье Карась», Киев; 1994 — «День и ночь сменяют друг друга», галерея «Риджина», Москва; 1993 — Галерея УКВ, Киев; 1991 — Галерея «Риджина», Центральный дом художника, Москва

ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ

2002 — «Живопись из первых рук», Манеж, Москва; 2001 — «Искусство против географии», Русский музей, Санкт-Петербург; 1999 — «Взгляды на Украину», Passage du Retz, Париж; 1994 — «Художественные импрессии», Украинский дом, Киев; «Пространство культурной революции», Украинский дом, Киев; 1993 — «Степи Европы», Центр современного искусства «Уяздовский замок», Варшава; «Ангелы над Украиной», Эдинбург; «Арт-миф-IIІ», Манеж, Москва; 1992 — «Диалог с Киевом», Vіlla Stuck, Мюнхен; «Постанестезия», галерея на Лотрингерштрассе, Мюнхен, Grassі Museum, Лейпциг; 1991 — «Художники Парижской коммуны», выставочный зал Союза художников Украины, Киев; «Арт-миф-IІ», Манеж, Москва; Весенняя выставка, Центральный дом художников, Киев; 1990 — «Вавилон», Дворец молодежи, Москва; «Новые фигурации», Литературный музей, Одесса; «Новая украинская живопись», Будапешт; «Три поколения украинского искусства», Торговая палата Украины, Киев; «Украинская живопись ХХ века», Национальный художественный музей Украины, Киев; «Вспышка», Дом архитектора, Киев ; «Арт-миф-І», Манеж, Москва; 1989 — «Между постмодернизмом и авангардом», Варшава; Республиканская молодежная выставка, Центральный дом художников, Киев; «Седнев-89», Национальный художественный музей Украины, Киев; «Первая коллекция», галерея «Марс», Москва; 1988 — «Диалог сквозь века», Политехнический институт, Киев; «Любовь-88», Музей истории Киева; «Киев — Каунас», выставочный зал Союза художников Украины, Киев; Всесоюзная выставка молодых художников, Манеж, Москва.