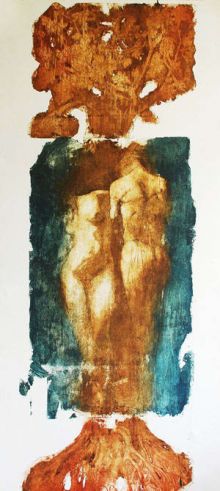

Художники Юрий Денисенко и Юлия Тверитина только что окончили Национальную академию изобразительного искусства и архитектуры. В сферу их интересов входят станковая и монументальная живопись, графика, книжная иллюстрация, арт-керамика. Они были участниками всеукраинских выставок и зарубежных биеннале по графике и иллюстрации.

Уже на протяжении нескольких лет они принимают участие в создании независимого театрального журнала «Коза», являющегося скорее произведением искусства, чем просто «журналом». Кстати, интервью с основателями, издателями и главными создателями «Козы» Богданом Полищуком и Еленой Рачковской «День» публиковал прошлой осенью (см. №192-193 от 22 октября 2010 года).

Кроме элитарной в мире изобразительного искусства графики — офорта и гравюры, Юлия Тверитина занимается такой же элитарной, правда в рамках журналистики, карикатурой. «День» решил познакомить своих читателей с этими молодыми художниками. В частности, именно Юлия является автором тех героев, которые сегодня впервые появились в «Дне» и выступают своеобразными проводниками на страницах «Пресс-клуба».

Юлия ТВЕРИТИНА: — Как правило, выпускники идут в дизайн, иллюстрирование книг. Лично я могу надеяться разве что на индивидуальные заказы. Причем мои работы покупают преимущественно иностранцы. Дело в том, что украинский офорт известен своим качеством. В Украине вообще очень сильная школа графики. Часто графику покупают у украинских художников, а потом значительно дороже перепродают ее в зарубежных галереях.

— Если детальнее говорить об украинской графической школе...

Юрий ДЕНИСЕНКО: — Если говорить о прошлом столетии, то, поскольку в советское время среди всех союзных республик ближайшей к Европе была Украина, то такие художники, как Андрей Малышко, стажировались в Париже. Поэтому украинское искусство развивалось в европейском контексте.

Что касается современной молодежи, то сейчас проводится множество конкурсов и акций для молодых художников. Однако работы, которые подаются на такие конкурсы, как мне кажется, — преимущественно низкого качества. Сейчас искусство развивается в нескольких направлениях: contemporary, часто имеющее запах гнилого мяса, «андреевское», то есть прикладное искусство на каждый день, и академическое.

— Эта третья ветвь, между прочим, обществу известна менее всего. Все видят тусовки в галереях, все видят Андреевский спуск, а вот академическое искусство...

Ю.Т: — Дело в том, что за границей современное искусство возникло когда-то как логический этап определенного процесса. Художники, занимающиеся contemporary, аккумулировали в себе в том числе академическое искусство. У нас же молодые художники, не владеющие базовыми принципами изобразительного искусства, сразу берутся за contemporary.

— Это характерно для всего постсоветского пространства, в свое время выпавшего из европейских художественных процессов, или это сугубо наша особенность? Для России, например, это характерно?

Ю.Т.: В России в большей степени держатся за свой академизм. Художники, работающие в жанре contempory, — это в основном не молодые мастера, а маститые художники, дошедшие до этого в процессе своей творческой эволюции. Они и в советское время делали то же, только в подвалах.

— А теперь в подвалах академическое искусство...

Ю.Т.: Нет. Проблема в другом. У нас есть хорошие художники, но они никому не нужны.

— Сколько людей, например, с вашего курса продолжает заниматься академической графикой?

Ю.Т.:— В этих техниках работает очень немного людей, ведь они сложные и требуют значительных усилий. Гораздо проще сидеть за компьютером и заниматься версткой, в пользу чего, собственно, многие и делают выбор.

Ю.Д.: — Чтобы заниматься офортом, нужно иметь материально-техническую базу: хорошее оборудование, несколько помещений. К тому же эта техника вредна для здоровья.

— Есть ли у вас ощущение некоего мировоззренческого конфликта между художниками, работающими в академическом искусстве, и теми, кто работает в contemporary?

Ю.Т.: — Люди, начавшие заниматься contempory, считают, что академическое искусство — это что-то лишнее и ненужное. Они думают, что если они сразу пришли в contempory, то могут с неуважением относиться к академистам, называя их ремесленниками.

— Кстати, о ремесленничестве. У нас в стране обесценен ручной труд. С чем это связано, на ваш взгляд?

Ю.Д.: С тем, что ручной труд игнорируют медиа. К тому же многим людям, которые, скажем так, не в теме, проще зайти в супермаркет и купить обычную чашку за 15 гривен. Недавно мы пробовали выставлять наши работы на Андреевском спуске. Однажды там проходил один известный галерист, занимающийся современным искусством. Он взглянул на наши работы — и пошел дальше.

Ю.Т.: Мы с этим галеристом, кстати, общались на одной выставке, и он по большому секрету сказал мне, что он сам даже не знает, что такое современное искусство в Украине. И хватается за художников наугад. К нему приходят люди, скажем так, «новые украинцы», смотрят на графику — и просят что-то на полотне. Потому что для них то, что на полотне, — уже настоящее искусство, это уже круто. Поэтому многие художники-графики переходят на печать на полотне. Львиная доля художников вообще перешла на принтерную печать произведений, выполненных с помощью компьютерных технологий. Это уже не живопись.

— Вы уже упоминали фактор медиа. И здесь с вами вполне можно согласиться. А что еще?

Ю.Д.: Академия готовит в том числе искусствоведов. Продвижение художников — это, среди прочего, их задача. Художник должен делать свою работу, а рядом должен быть менеджер, искусствовед, который будет продвигать его. Как правило, эти менеджеры берут за работу больше половины денег от продажи. Например, украинский график Павел Маков рассказывал, что его работа была продана на Sotheby’s за 30 тысяч, но до него дошли какие-то крохи. Каждый должен заниматься своим делом. Художник не должен бегать по телеканалам и газетам, предлагая себя в качестве объекта внимания.

Ю.Т.: — В этом смысле наше общество, кстати, развивается. Есть определенная молодежная тусовка художников, молодежная тусовка дизайнеров. Они друг друга знают, видят, кто чем занимается. Такая коммуникация тоже очень важна.